Die moderne Ernährungsweise, oft als westlicher Ernährungsstil bezeichnet, zeichnet sich durch einen hohen Fettanteil und einen geringen Gehalt an Ballaststoffen aus. Diese Kombination, die in vielen Industrieländern vorherrscht, stellt nicht nur ein Problem für das allgemeine Wohlbefinden dar, sondern beeinflusst auch nachhaltig die Gesundheit unseres Verdauungssystems – insbesondere die Fähigkeit des Darms, sich nach Belastungen wie Antibiotikabehandlungen zu erholen. Neue Forschungen von der University of Chicago haben nun offengelegt, wie stark dieser Ernährungsstil die Regeneration der Darmmikrobiota beeinträchtigt und das Risiko für Infektionen erhöht.Der Darm ist ein komplexes Ökosystem aus Milliarden von Mikroorganismen, die eine wichtige Rolle im Immunsystem, bei der Verdauung und der Abwehr von Krankheitserregern spielen. Antibiotika können zwar lebenswichtige Infektionen bekämpfen, gleichzeitig zerstören sie jedoch auch einen großen Teil dieser nützlichen Mikroben.

Was folgt, ist ein Umbruch innerhalb dieses Mikrobioms, der eine geordnete Abfolge von Genesungsschritten erfordert, um das sensible Gleichgewicht wiederherzustellen.Die aktuelle Studie zeigte, dass Mäuse, die mit einer ballaststoffreichen, fettarmen Ernährung gefüttert wurden - vergleichbar mit einer gesunden mediterranen Diät - ihre Darmbakterien nach einer Antibiotikabehandlung schnell regenerierten. Den Forschern zufolge verlieh diese Ernährung dem Mikrobiom die nötigen Nährstoffe, damit die verschiedenen Bakterienstämme in einer symbiotischen Zusammenarbeit wieder wachsen konnten. Dieses natürliche Zusammenspiel, bei dem Mikroorganismen durch den Austausch von Stoffwechselprodukten einander unterstützen, stellt die Komplexität und Funktionalität des Darmökosystems wieder her und schützt so vor der Ansiedlung pathogener Keime.Im starken Gegensatz dazu verharrten Mäuse, die eine westliche Diät erhielten, nach der Antibiotikabehandlung über Wochen hinweg in einem stark gestörten Zustand ihres Darmmikrobioms.

Die dominante Rolle einer einzigen bakteriellen Spezies, die sich aufgrund der Ernährungsbedingungen alleine durchsetzen konnte, führte zu einer einseitigen Nährstoffnutzung und verhinderte die Wiederherstellung einer vielfältigen Mikrobiomgemeinschaft. Die damit fehlende mikrobielle Diversität hinterließ nicht nur eine Schwäche in der natürlichen Barrierefunktion des Darms, sondern machte die Tiere auch deutlich anfälliger für den Befall durch Krankheitserreger wie Salmonella.Diese Analogie beschreibt Professor Eugene B. Chang mit einem Waldbrand: Nach einer zerstörerischen Flamme braucht ein Wald eine abgestimmte, sequenzielle Regeneration, bei der verschiedene Pflanzenarten mit ihrer Zeit zu neuer Blüte finden. Die westliche Ernährung unterbindet jedoch genau dieses Phänomen im Darm.

Es fehlen die richtigen Baustoffe zur richtigen Zeit, damit gesunde Darmbakterien wieder Fuß fassen können.Bemerkenswert ist außerdem, dass Eingriffe wie die Fäkaltransplantation, bei der gesunde Darmbakterien von einem Spender in den Empfänger übertragen werden, bei Tieren mit westlicher Ernährung weitgehend erfolglos blieben. Selbst die Zugabe der richtigen Mikrobiota konnte das gestörte Gleichgewicht nicht wiederherstellen, solange die Ernährungsweise unverändert blieb. Dies unterstreicht, wie essenziell die Ernährung als Grundlage für ein funktionierendes Mikrobiom ist und dass bakterielle Therapien ohne eine unterstützende Nährstoffbasis nicht lange anhalten.Diese Erkenntnis impliziert einen Paradigmenwechsel: Die gezielte Anpassung der Ernährung könnte nachhaltiger und effizienter sein, um das Mikrobiom nach Belastungen wie Antibiotikatherapien wieder ins Gleichgewicht zu bringen, als ausschließlich auf mikrobiologische Interventionen zu setzen.

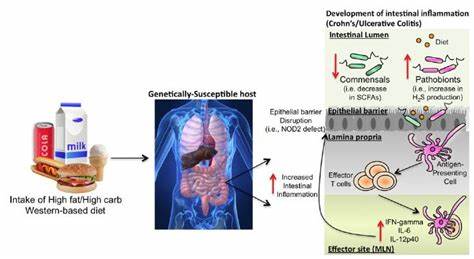

Vor allem Patientengruppen mit häufigen Antibiotikagaben – etwa Menschen mit Bluterkrankungen, Krebspatienten oder Organtransplantierte – könnten von einer ballaststoffreichen Ernährungsumstellung maßgeblich profitieren, um das Risiko von Infektionen zu reduzieren.Der Gedanke „Essen als Medizin“ gewinnt somit eine praktische Grundlage. Lebensmittel beeinflussen direkt die Zusammensetzung und Funktion des Darmmikrobioms und können gezielt eingesetzt werden, um die Darmgesundheit zu fördern. Vor allem ballaststoffreiche Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte stellen Nahrung für die guten Bakterien dar und sind unverzichtbar, um eine gesunde Diversität zu erhalten.Diese Studie zeigt auch indirekt die Risiken einer typisch westlichen Ernährung auf, die nicht nur Stoffwechsel-Erkrankungen, sondern auch eine gestörte Darmbarriere und damit verbundene Krankheitsanfälligkeiten fördert.

Die mikrobielle Vielfalt als Schlüssel zur Gesundheit leidet besonders unter einem Mangel an qualitativ hochwertigen Ballaststoffen, die in Industrienationen immer seltener konsumiert werden.Ein weiterer Forschungsfokus liegt nun darauf herauszufinden, wie sich die positiven Effekte ballaststoffreicher Ernährung auch ohne drastische Ernährungsumstellung realisieren lassen. Ziel ist es, durch gezielte Supplemente oder Präbiotika das Darmmilieu so zu modulieren, dass sich die schützenden Mikroben nachhaltig ansiedeln können, auch wenn der Lebensstil nicht vollständig geändert wird. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung präventiver Gesundheitsmaßnahmen, die nicht nur auf medikamentöse Therapien setzen. Denn die Integrität des Darmmikrobioms ist ein zentraler Faktor für die immunologische Widerstandsfähigkeit des Menschen gegen Neuerkrankungen.

Eine bewusste Nahrungsaufnahme kann so einen entscheidenden Beitrag zur langfristigen Gesundheit leisten.Für Menschen, die sich einer Antibiotikabehandlung unterziehen müssen, empfiehlt es sich daher, vor und nach der Medikation auf eine ballaststoffreiche und abwechslungsreiche Kost zu achten. Dies kann nicht nur die Regeneration der Darmflora erleichtern, sondern auch helfen, Komplikationen und Folgeschäden durch Infektionen zu vermeiden.Zusammenfassend offenbart die Forschung, dass der westliche Ernährungsstil nicht nur kurzfristige Stoffwechselprobleme verursacht, sondern auch tiefgreifend die natürliche Fähigkeit des Darms beeinträchtigt, sich selbst zu reparieren. Die Verknüpfung von Ernährung, Mikrobiom und Immunabwehr liefert damit einen wertvollen Ansatzpunkt für zukünftige Strategien in Prävention und Therapie.

Essen ist mehr als bloße Nahrungsaufnahme – es ist ein zentraler Gesundheitsfaktor mit weitreichenden Konsequenzen für Körper und Geist.