Der Oropouche-Virus (OROV) ist ein arboviraler Erreger, der in weiten Teilen Lateinamerikas endemisch ist und immer häufiger für gesundheitliche Krisen sorgt. Seit dem Jahr 2023 hat Lateinamerika eine beispiellose Welle von OROV-Infektionen erlebt, die sich räumlich weit über bisher bekannte Verbreitungsgebiete hinaus ausdehnt. Die Ursachen für diese Ausbreitung sind vielfältig und komplex und wurden bisher nicht abschließend geklärt. Eine internationale, multidisziplinäre Forschung hat sich deshalb dem Thema angenommen und kombiniert labordiagnostische Daten, seroepidemiologische Analysen und mathematische Modellierungen, um die räumlich-zeitliche Dynamik des Virus umfassend zu verstehen. Diese Datengrundlage liefert neue Erkenntnisse sowohl zur biologischen Beschaffenheit des Virus als auch zu den klimatischen und ökologischen Einflussfaktoren, die die Verbreitung begünstigen.

Die gewonnenen Daten sind essentiell, um präventive Maßnahmen zu optimieren und künftige Ausbruchsherde frühzeitig zu erkennen und einzudämmen. OROV gehört zur Familie der Orthobunyaviren und wird hauptsächlich durch Stechmücken der Gattung Culicoides übertragen – sogenannten Gnitzen oder Brämen. Die Übertragungskette schließt sowohl sylvatische (wilde) als auch urbanisierte Zyklen ein. Während die Erkrankung typischerweise grippeähnliche Symptome hervorruft, können schwere Verlaufsformen und in Ausnahmefällen auch fetale Fehlbildungen sowie Todesfälle auftreten. Aufgrund der klinischen Ähnlichkeit mit anderen arbovirenbedingten Fiebersyndromen bleibt OROV häufig unterdiagnostiziert, was die Ausbreitung oft verschleiert und zu einer unzureichenden Wahrnehmung der öffentlichen Gesundheitsbedrohung führt.

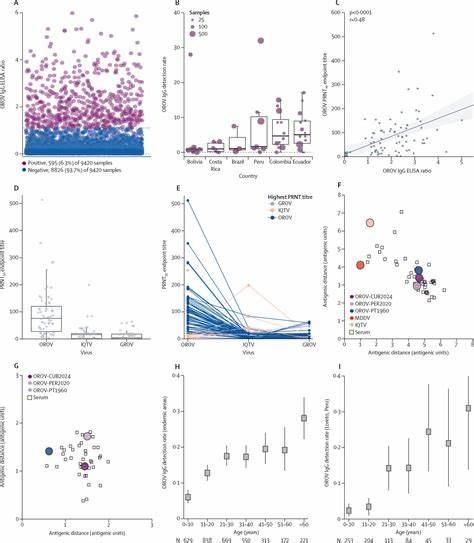

Eine Studie, die über 9000 anonymisierte Serumproben aus sechs Ländern Lateinamerikas untersucht hat, zeigt, dass die OROV-Exposition über die letzten zwei Jahrzehnte deutlich unterschätzt wurde. Die Proben stammen aus Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador und Peru und repräsentieren unterschiedliche geografische und ökologische Zonen. Im Durchschnitt lag die serologische Nachweisrate von OROV-IgG-Antikörpern bei etwa 6,3 Prozent, mit erheblichen regionalen Unterschieden. Besonders hohe Seroprävalenzen wurden in Amazonasgebieten und tropischen Klimazonen festgestellt, während die Präsenz in höher gelegenen Andenregionen deutlich geringer war. Die Studie nutzte eine Kombination aus verschiedenen Laborverfahren, darunter spezifische ELISA-Tests zur Identifikation von OROV-spezifischen Antikörpern und Plaque Reduction Neutralisation Tests (PRNT) zur Bestätigung der Testergebnisse und Prüfung der Kreuzreaktivität mit nahe verwandten Virusstämmen.

Die Tests bestätigten eine hohe Spezifität der eingesetzten Methoden und zeigten, dass neben klassischen OROV-Stämmen auch sogenannte Glykoprotein-Reassortanten wie der Iquitos-Virus und der Madre de Dios-Virus eine Rolle spielen. Diese Reassortanten weisen antigenetische Unterschiede auf, sodass sie als separate Serotypen betrachtet werden können, was wichtige Implikationen für Diagnostik und Immunität besitzt. Die Analyse der OROV-Genomsequenzen ergab, dass die im aktuellen Ausbruch 2023–24 vorherrschenden Virusstämme genetisch nah an früheren Stämmen liegen und keine Hinweise auf eine verstärkte Virulenz oder erhöhte Replikationsfähigkeit zeigen. Dies schließt eine virale Mutation als alleinige Ursache für die dramatische Ausbreitung aus und legt den Fokus auf Umweltfaktoren und Übertragungsdynamiken. Mittels moderner computergestützter Modellierung mit dem MaxEnt-Algorithmus wurden räumliche Risikokarten für die Übertragung von OROV in Lateinamerika erstellt.

Diese Modelle beziehen sowohl serologische Präsenzen und Abwesenheiten als auch gemeldete Krankheitsfälle ein. Die Ergebnisse stimmen überein, dass das Amazonasbecken, tropische Küstenregionen Brasiliens sowie Teile Zentralamerikas und der Karibik als Hochrisikogebiete hervorgehen. Besonders klimatische Variablen wie Temperaturkonstanz (Isothermie), Niederschlagsmuster und feuchte, immergrüne Waldgebiete erwiesen sich als entscheidende Faktoren. Diese klimatischen Voraussetzungen schaffen ideale Bedingungen für die Vektoren und fördern eine nachhaltige Viruszirkulation. Die Modelle identifizierten auch anthropogene Einflüsse wie die Nähe zu menschlichen Siedlungen sowie Veränderungen der Landnutzung als sekundäre, aber relevante Faktoren.

Dagegen spielte großflächige Abholzung gemäß der vorliegenden Daten eine geringere Rolle. Allerdings deuten andere Studien darauf hin, dass lokale Habitatveränderungen durchaus die Vektorpopulationen beeinflussen können, wodurch sich das Risiko für OROV-Infektionen erhöhen kann. Die komplexe Verzahnung aus natürlichen und vom Menschen verursachten Umweltveränderungen bleibt daher ein wichtiger Untersuchungsgegenstand. Eine epidemiologische Besonderheit des Oropouche-Virus ist seine unterschätzte Endemizität in vielen Amazonasregionen, wo er kontinuierlich in gewissem Maße zirkuliert. Längsschnittanalysen mit akut fieberhaften Patienten bestätigten eine konstante Viruszirkulation mit variierender Intensität je nach Region und Jahreszeit.

Dies zeigt, dass OROV kein rein episodisches Phänomen ist, sondern in Teilen Lateinamerikas dauerhaft präsent und damit ein latentes Gesundheitsrisiko darstellt. Dieser Umstand erklärt auch, warum die gemeldeten Infektionszahlen insbesondere vor dem Ausbruch 2023–24 sehr niedrig waren und das wahre Ausmaß der OROV-Prävalenz lange Zeit verborgen blieb. Die Krankheitslast dürfte somit in vielen Gegenden über Jahre hinweg unterschätzt worden sein, was auch Konsequenzen für die medizinische Versorgung und Diagnostik hat. Die Kombination aus serologischen Daten, molekularen Untersuchungen, Vektorinfo und vor allem den geostatistischen Modellen liefert Entscheidungsträgern und Gesundheitsbehörden ein wertvolles Werkzeugpaket für die gezielte Planung von Surveillance-Maßnahmen und Interventionen. Regionale Risikokarten unterstützen die effiziente Ressourcenzuweisung und helfen dabei, präventive Maßnahmen wie Vektorbekämpfung zu fokussieren.

Ein weiterer wichtiger Befund betrifft die Notwendigkeit, die Diagnostik für Oropouche-Fieber in Lateinamerika zu erweitern. Aufgrund der Symptomüberschneidungen mit Dengue, Zika oder Chikungunya wird OROV häufig übersehen. Die Einführung spezifischer serologischer Tests und molekularer Verfahren sollte zum Standard in den Gesundheitszentren werden, vor allem in Regionen mit erhöhtem Risiko, um so eine verlässliche Erfassung des Infektionsgeschehens zu ermöglichen. Außerdem rückt die Erkenntnis, dass OROV und seine antigenetisch unterschiedlichen Reassortanten mindestens drei verschiedene serologische Gruppen bilden, die Entwicklung von Impfstoffen und therapeutischen Antikörpern in den Mittelpunkt der zukünftigen Forschung. Impfstrategien müssen daher die immunologische Diversität angemessen berücksichtigen, um eine effektive und langanhaltende Schutzwirkung zu erzielen.

Die Bedeutung der klimatischen Bedingungen unterstreicht zudem die Relevanz des Klimawandels als indirekten Treiber für die Ausbreitung von arboviralen Krankheiten. Gemäß den Studien zum El Niño-Phänomen und anderen Wetteranomalien kann sich das Verbreitungsgebiet von Vektoren wie Culicoides stark verändern, was zu neuen Endemiegebieten und veränderten Epidemiologiemustern führen kann. Die Verbindung zwischen extremen Wetterereignissen und Ausbruchsdynamiken legt nahe, dass Gesundheitssysteme in Lateinamerika und weltweit sich zunehmend auf klimabedingte Gesundheitsrisiken einstellen müssen. Proaktive Maßnahmen, Vernetzung von Umweltdaten mit epidemiologischen Systemen und langfristige Überwachung sind hier zentrale Bausteine. Insgesamt zeigt die aktuelle wissenschaftliche Analyse, dass Oropouche-Virus mehrfach unterschätzt wurde und dass die jüngste Ausbruchswelle nur die Spitze eines viel größeren Eisbergs an Infektionen darstellt.

Die Kombination verschiedener Forschungsdisziplinen – von der Labordiagnostik über die Feldforschung bis zur Hochleistungsmodellierung – ermöglicht ein tiefgreifendes Verständnis des OROV-Phänomens. Zukünftige Strategien sollten daher auf mehreren Ebenen ansetzen: Stärkung der diagnostischen Kapazitäten, Ausweitung der Surveillance zur frühzeitigen Erkennung von Fällen, Erforschung der ökologischen Faktoren, Förderung der Vektorkontrolle und die Entwicklung von Impfungen und Therapien. Nur durch eine koordinierte, länderübergreifende und interdisziplinäre Vorgehensweise kann der Ausbreitung des Oropouche-Virus effektiv begegnet werden. Für Betroffene und die medizinische Community ist es wichtig, sich der Gefahr bewusst zu sein, verstärkt OROV als mögliche Ursache von fieberhaften Erkrankungen zu berücksichtigen und bei regional erhöhtem Risiko entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus sollten auch öffentliche Gesundheitskampagnen die Aufmerksamkeit auf OROV schärfen, um eine bessere Aufklärung und Akzeptanz präventiver Maßnahmen zu erreichen.

Letztlich verdeutlicht die Untersuchung des Oropouche-Virus eindrucksvoll, wie eng Umwelt, Klimafaktoren und menschliches Verhalten mit Infektionskrankheiten verbunden sind. Die Forschungsergebnisse veranschaulichen die Dringlichkeit, globale Veränderungen ganzheitlich mit Blick auf ihre gesundheitlichen Auswirkungen zu bewerten und entsprechend zielgerichtete Maßnahmen auf regionaler und globaler Ebene umzusetzen.