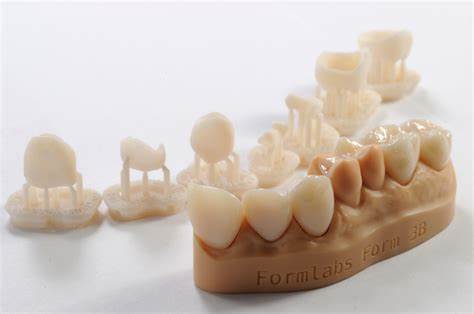

Die Zahnmedizin erlebt durch die Integration von 3D-Drucktechnologien einen tiefgreifenden Wandel, der insbesondere die Fertigung von temporären Kronen und Brücken nachhaltig beeinflusst. Traditionelle Verfahren, wie das konventionelle Anfertigen von Provisorien mittels Handfertigung oder subtraktiver Fertigung (Fräsen), stoßen zunehmend an Grenzen hinsichtlich Präzision, Zeitaufwand und Materialeffizienz. In diesem Kontext etablieren sich resinbasierte 3D-Druckverfahren als innovative Alternative, die eine optimierte Herstellung provisorischer Versorgungen ermöglichen und dabei sowohl klinische Anforderungen als auch ästhetische Ansprüche adressieren. Die Kombination aus präziser digitaler Planung, selektiver Schichtung flüssiger photopolymerisierbarer Harze und nachgeschalteter Aushärtung schafft robuste, hoch genaue Temporär-Restaurationen innerhalb kürzester Zeit und reduziert Materialverluste deutlich. Das entscheidende technologische Fundament bilden dabei insbesondere die sogenannten vat-photopolymerisationsverfahren, zu denen stereolithografisches Drucken (SLA) und digitales Lichtprojektionsverfahren (DLP) zählen.

Beide Technologien arbeiten mit lichthärtenden Kunstharzen, die schichtweise unter präziser Bestrahlung mit UV-Licht vernetzt werden. Während SLA mit einem fokussierten Laserpunkt arbeitet, polymerisiert DLP mittels projizierter Lichtmuster ganze Schichten gleichzeitig, was eine schnellere Produktion ermöglicht. Aufgrund dieser Eigenschaften profitieren Zahnärzte von maßgeschneiderten Provisorien, die eine herausragende Passgenauigkeit und Oberflächenqualität aufweisen und somit optimale Schutz- und Funktionsmerkmale für vorbehandelte Zähne bereitstellen. Die Fähigkeit, komplexe Geometrien ohne Materialverschwendung zu realisieren, hebt den 3D-Druck gegenüber traditionellen additive oder subtraktive Fertigungsmethoden hervor. Das chemische Grundgerüst der verwendeten Druckharze setzt sich in der Regel aus oligomeren und monomeren Methacrylaten sowie spezifischen Photoinitiatoren zusammen.

Diese stellen sicher, dass bei Belichtung die Polymerisation rasch und kontrolliert abläuft, um mechanisch belastbare, dimensionsstabile und ästhetisch überzeugende Provisorien zu erzeugen. Moderne Harzformulierungen integrieren zudem funktionale Füllstoffe wie Glas-, Silizium- oder Zirkoniumdioxid-Nanopartikel, um die Stabilität zu erhöhen, Verschleiß zu reduzieren und zugleich eine verbesserte Biokompatibilität sicherzustellen. Die richtige Dosierung und homogene Dispersion dieser Füllstoffe sind dabei entscheidend, um Materialdefekte wie Agglomerationen zu vermeiden, welche die Lebensdauer der Anwenderprodukte beeinträchtigen könnten. Mechanisch profitieren 3D-gedruckte provisorische Kronen und Brücken von hoher Biegefestigkeit im Bereich von etwa 60 bis 90 MPa sowie einer Bruchfestigkeit, die typischerweise zwischen 1000 und 1200 Newton liegt. Diese Werte entsprechen oder übertreffen vielfach diejenigen klassischer Fräs- oder handgefertigter Provisorien.

Gleichzeitig zeigt sich, dass Produktionsparameter wie die Druckschichtdicke, die Ausrichtung der Bauteile während des Druckens und das anschließende Nachhärten (Post-Polymerisation) maßgeblich die Qualität und Haltbarkeit beeinflussen. So fördern größere Schichtdicken zwar eine schnellere Herstellung, können jedoch die Oberflächenqualität und Farbtreue mindern. Hingegen verbessert eine sorgfältige Justierung der Orientierung im Druckprozess die Schichthaftung und minimiert anisotrope Schwachstellen. Die digitale Arbeitsweise erlaubt Zahnärzten zudem, den Produktionsprozess erheblich zu beschleunigen. Das Scannen der Präparation mittels Intraoralscanner und die direkte Übertragung der digitalen Abdrücke in die CAD-Software ermöglichen ein präzises Design der temporären Versorgung.

Anschließend erfolgt der Druck und die Nachbearbeitung, bevor die Provisorien in der gleichen Sitzung oder innerhalb kurzer Zeit direkt eingesetzt werden können. Diese Effizienz senkt nicht nur die Behandlungsdauer, sondern steigert auch die Patientenzufriedenheit durch bessere Ästhetik und Funktionalität. Darüber hinaus tragen hochwertige digitale Daten und reproduzierbare Herstellungsverfahren dazu bei, Passgenauigkeit und Randschlüsse signifikant zu verbessern, wodurch Mikroleckagen und daraus resultierende Folgeerkrankungen reduziert werden. Trotz der überzeugenden Vorteile offenbaren sich in der praktischen Anwendung auch einige Herausforderungen. Die Farbechtheit der resinbasierten Provisorien kann durch langfristige Einflüsse von Nahrungsmitteln, Getränken oder UV-Strahlung beeinträchtigt werden, was Farbveränderungen verursacht.

Wasseraufnahme und Materiallöslichkeit führen darüber hinaus über die Zeit zu einer möglichen Schwächung des Kunststoffgefüges, weshalb kontinuierliche Forschung an der Verbesserung der Polymernetzwerke und der Optimierung der Harzzusammensetzung betrieben wird. Ein weiteres Thema betrifft die interschichtliche Bindungsfestigkeit, die aufgrund der additiven Fertigung zu leichteren laminaren Schwachstellen führen kann, insbesondere bei suboptimalen Druck- und Aushärtungsparametern. Diese Schwachstellen sind besonders bei Belastungen im posterioren Bereich oder bei längeren Brücken kritisch und bedürfen aufgrund der potenziell höheren Bruchanfälligkeit gezielter Materialentwicklungen. Auch die Biokompatibilität der verwendeten Harze wird intensiv untersucht. Die aktuelle Generation zeigt schon gute Werte hinsichtlich Zellverträglichkeit und minimaler Zytotoxizität, wenn die empfohlenen Nachbearbeitungsprozesse, insbesondere das Vollständige Aushärten und Waschen der Provisorien, strikt eingehalten werden.

Dennoch finden sich in Einzelfällen Berichte über die Freisetzung noch unpolymerisierter Monomere oder lichtstabilisierender Additive, die systemische und reproduktionstoxische Effekte nahelegen. Hier sind sowohl Materialhersteller als auch Klinikpersonal gefordert, durch optimierte Herstellungsverfahren und kontrollierte Materialwahl mögliche Risiken zu minimieren. Anwendungsorientierte Entwicklungen im Bereich antibakterieller Provisorien sind ebenfalls vielversprechend. Durch die Einbindung von antimikrobiell wirksamen Komponenten, wie nanoskaligen Silberpartikeln, Quaternären Ammoniumverbindungen oder mikroverkapselten Pflanzenstoffen, können 3D-gedruckte Kronen und Brücken potenziell die Biofilmbildung reduzieren und so das Risiko von Entzündungen sowie sekundären Kariesbefall senken. Die Herausforderung liegt hier in der Sicherstellung, dass die mechanischen Eigenschaften und die Biokompatibilität nicht beeinträchtigt werden und die antibakterielle Wirkung langfristig erhalten bleibt.

Der klinische Einsatz 3D-gedruckter resinbasierter Provisorien für Kronen und Brücken gewinnt stetig an Bedeutung, nicht nur aufgrund technischer Fortschritte, sondern auch durch die zunehmende Integration digitaler Workflows in Zahnarztpraxen und Dentallabore. Die steigende Verfügbarkeit kostengünstigerer und kompakter 3D-Drucksysteme senkt Einstiegshürden und fördert die Verbreitung. Patienten profitieren von verkürzten Behandlungszeiten und maßgeschneiderten provisorischen Versorgungen, die sowohl ästhetisch als auch funktional den individuellen Anforderungen gerecht werden. Allerdings fehlen bislang noch Langzeitstudien mit ausreichender klinischer Evidenz, um die dauerhafte Zuverlässigkeit und die Haltbarkeit unter Alltagsbedingungen vollständig bewerten zu können. Im Hinblick auf die Zukunft stellen innovative Materialentwicklungen und hybride Druckverfahren eine spannende Perspektive dar.

Neue biobasierte Monomere und photopolymerisierbare Systeme erweitern die ökologische Verträglichkeit und ermöglichen die Herstellung nachhaltiger Provisorien. Zudem bergen fortschrittliche Techniken wie die vierdimensionale (4D) Fertigung das Potenzial, intelligente, stimuli-resistente Restaurationen zu schaffen, die sich an wechselnde intraorale Bedingungen anpassen und so die Passgenauigkeit oder Komforteigenschaften dynamisch optimieren. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der 3D-Druck mit resinbasierten Materialien die Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken in der Zahnmedizin revolutioniert. Die Kombination aus hoher Präzision, optimierten mechanischen Eigenschaften und effizienten digitalen Workflows bietet spannende Chancen zur Verbesserung der Patientenversorgung. Zugleich sind Herausforderungen hinsichtlich Materialstabilität, Farbbeständigkeit, biokompatibler Sicherheit und Langzeitperformance zu adressieren, um die Integration dieser Technologien in den klinischen Alltag weiter zu festigen.

Durch anhaltende Forschung und Innovation wird der 3D-Druck den Weg für präzise, nachhaltige und patientenorientierte temporäre Zahnersatzlösungen weiter ebnen.