Das Holocän, die Epoche der letzten rund 11.000 Jahre, ist eine Zeitspanne mit vergleichsweise stabilen und relativ warmen klimatischen Bedingungen. Dennoch birgt gerade die Untersuchung dieser Periode zahlreiche Herausforderungen und widersprüchliche Befunde, die in der wissenschaftlichen Gemeinschaft als das sogenannte Holocän-Rätsel bekannt sind. Dieses Rätsel beschreibt die Diskrepanz zwischen den Temperaturentwicklungen, die aus verschiedenen Paläoklimaproxys gewonnen werden, und den Ergebnissen hochentwickelter Klimasimulationen. Insbesondere die Kombination aus Messdaten aus Eiskernen und komplexen Modellen offenbart unerwartete Widersprüche, die eine vertiefte Analyse erfordern.

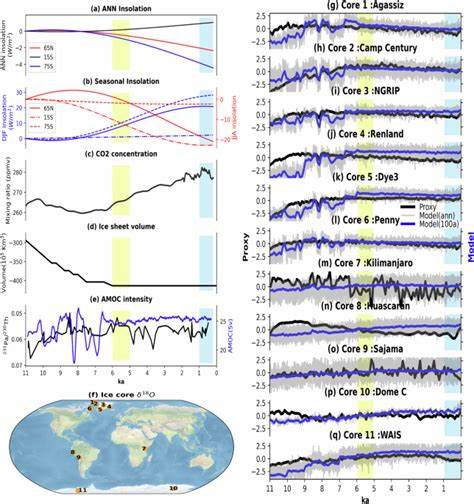

Die Auflösung dieser Unterschiede ist von großer Bedeutung, da sie direkte Einflüsse auf die Zuverlässigkeit zukünftiger Klimaprognosen haben. Einer der wichtigsten Ansätze zur Erforschung des Holocän-Rätsels liegt in der Analyse von Sauerstoffisotopen in Eiskernen, die als empfindliche Klimaarchive dienen. Diese Isotopensignale, insbesondere das Verhältnis von Sauerstoff-18 zu Sauerstoff-16, geben Hinweise auf frühere Temperaturen und klimatische Bedingungen zum Zeitpunkt des Schneefalls. Durch die Auswertung von Eiskernproben aus verschiedenen Regionen der Erde, vor allem aus Grönland, der Antarktis und tropischen Gebirgsregionen wie den Anden und dem Kilimandscharo, werden unterschiedliche klimatische Entwicklungen sichtbar. Wissenschaftler vergleichen diese Daten mit den Ergebnissen von erdgeschichtlichen Klimasimulationen, die mithilfe von komplexen Modellen wie dem isotope-aktivierten Community Earth System Model (iCESM) erstellt werden.

Während die Klimamodelle in polaren Regionen wie Grönland und der Antarktis relativ gut mit den Isotopendaten übereinstimmen – wenngleich mit gewissen Abweichungen in der Intensität der Temperaturmaxima und -trends – treten besonders in den tropischen Bergregionen beachtliche Widersprüche auf. Dort zeigen die Eiskerndaten eine deutliche Abkühlung vom frühen bis zum späten Holozän, was auf eine temporale Verschiebung im Klimageschehen hinweist. Die Modelle hingegen simulieren in diesen Gebieten eine eher konstante oder leicht steigende Temperaturentwicklung. Diese gegensätzlichen Ergebnisse bilden den Kern des Holocän-Rätsels und werfen Fragen über die zugrunde liegenden klimatischen Prozesse und die Genauigkeit der Modelle auf. Ein wichtiger Aspekt bei der Interpretation der Sauerstoffisotopenaufzeichnungen in Eiskernen ist die sogenannte Temperaturabhängigkeit des δ18O-Werts.

Grundsätzlich wird angenommen, dass die Sauerstoffisotopenzusammensetzung in Niederschlägen durch die Temperatur beeinflusst wird – je kälter das Klima, desto niedriger das δ18O-Verhältnis. Dieser Zusammenhang ist besonders in Polargebieten gut bestätigt. In tropischen Hochgebirgsregionen wird dieser Zusammenhang jedoch komplexer, da dort neben der Temperatur auch Faktoren wie die Feuchtigkeitsquelle, Niederschlagsmenge, atmosphärische Transportwege, Saisonality des Niederschlags und lokale post-depositionale Prozesse eine wichtige Rolle spielen. Deshalb ist es schwierig, aus den Isotopendaten allein eindeutige Temperaturänderungen abzuleiten. Die Klimasimulationsstudien verwenden sogenannte isotope-aktivierte Modelle, die den Transport und die Fraktionierung von Sauerstoffisotopen in der Atmosphäre und auf der Erdoberfläche explizit berücksichtigt.

Diese Modelle integrieren verschiedene natürliche Treiber wie orbital bedingte Veränderungen der Sonneneinstrahlung, Schwankungen der Treibhausgaskonzentrationen und Veränderungen in der Meridionalen Umwälzzirkulation des Atlantiks (AMOC). Die Ergebnisse zeigen, dass die langfristigen Trends der Sauerstoffisotifen in Grönland und Westantarktika größtenteils durch die Änderung der Erdumlaufbahn und damit verbundene Insolationsveränderungen angetrieben werden. Dennoch haben die Modelle Schwierigkeiten, das frühe Holozän-Maximum und den anschließenden Rückgang in Grönland vollständig reproduzieren. Besonders problematisch ist jedoch die Region der tropischen Berge. Dort modellieren Simulationen einen leichten Anstieg der δ18O-Werte im Niederschlag, was auf eine Erwärmung hindeutet, während die Isotopendaten aus Eiskernen eine klare Abnahme zeigen, was eine Abkühlung suggeriert.

Diese Diskrepanz lässt sich weder durch Temperatur allein noch durch einfache Erklärungen im Zusammenhang mit der Feuchtigkeit oder den Niederschlagsverhältnissen vollständig auflösen. Verschiedene Hypothesen wurden vorgeschlagen, um das Phänomen zu verstehen. Eine Theorie besagt, dass sich die Niederschlags-Saisonalität im Verlauf des Holozäns verändert haben könnte, sodass die Hauptniederschlagszeit sich verlagert hat, was Auswirkungen auf die Isotopensignale hätte. Allerdings zeigen viele Modelle eine relativ stabile Niederschlagssaison während des Holozäns in diesen Gebieten. Eine weitere Hypothese beschäftigt sich mit Prozessen im Schnee und Eis nach der Ablagerung, wie sublimation oder Austauschprozesse zwischen Schneeoberfläche und atmosphärischem Wasserdampf, welche die isotopischen Signale verändern können.

Diese Prozesse sind schwer direkt zu beobachten und in Modellen abzubilden, könnten aber die Isotopen-Aufzeichnungen erheblich beeinflussen. Auch die Rolle von hydroklimatischen Veränderungen, speziell einer verstärkten Niederschlagsmenge oder einer Intensivierung des Südamerikanischen Monsuns, wird diskutiert. Die Menge und Quelle des Niederschlags können die Zusammensetzung der Sauerstoffisotope im eingelagerten Wasser prägen und somit das Signal verfälschen oder verändern. Diese Unsicherheiten weisen auf grundlegende Herausforderungen hin, die in der Paläoklimatologie bestehen: sowohl die Komplexität klimatischer Prozesse zu erfassen als auch die Proxy-Daten richtig zu interpretieren. Modellhafte Grenzen wie eine zu geringe räumliche Auflösung, fehlende oder vereinfachte Landnutzungsänderungen, Vegetationsdynamiken und subgitterskalige physikalische Prozesse in Wolken und Niederschlag können zu Abweichungen führen.

Daneben erschweren Messungen und die Umwandlung von Proxy-Daten in Temperaturzahlen die Vergleiche zusätzlich. Dennoch liefern die kombinierten Studien von Eiskerndaten und Klimamodellen wichtige Hinweise darauf, wie sich das Klima während des gesamten Holozäns entwickelt hat. Besonders eindrucksvoll ist die Beobachtung, dass in Grönland und in Westantarktika ein frühes Holozän-Temperaturmaximum existierte, das allerdings in den Modellen zu schwach ausfällt. Gleichzeitig zeigen tropische Berge eine historische Abkühlung, die die Modelle derzeit nicht gut darstellen. Ganzheitliche Modelle, die Isotopenproxies direkt reproduzieren und so einen faireren Vergleich erlauben, heben die Bedeutung von saisonalen Niederschlagsmustern hervor, die für die Interpretation der Isotopensignale entscheidend sein können.

Das Holozän-Rätsel ist mehr als nur eine wissenschaftliche Feinheit, es betrifft auch die Prognose zukünftiger Klimabedingungen. Die Korrektheit von Modellen wird durch paleoklimatische Rekonstruktionen getestet und verbessert. Wenn wichtige Regionen wie die Tropen oder hochgelegene Gebirgsmassive nicht richtig simuliert werden, könnten auch zukünftige Klimaszenarien Unsicherheiten aufweisen. Außerdem verdeutlicht das Holozän-Rätsel, wie vielschichtig Klimaänderungen sind und wie entscheidend die regionale Betrachtung über die globale Durchschnittstemperatur hinaus ist. Insgesamt zeigt die Forschung, dass eine Kombination aus temperatur- und hydroklimatischen Sinnbildern in den Sauerstoffisotopen der Eiskerne in tropischen Gebirgsregionen vorliegt.

Die aktuelle Datenlage erlaubt es noch nicht, diese Signale vollständig voneinander zu trennen oder klar zuzuordnen. Neue Feldstudien, eine Verbesserung der räumlichen Auflösung und Physik in Klimamodellen sowie integrierte Proxy-System-Modelle sind nötig, um dieses komplexe Geflecht besser zu verstehen. Nur so kann die Klimaforschung das Holozän-Rätsel letztendlich entschlüsseln und zuverlässige Modelle für das zukünftige Klima bereitstellen. Das Holozän-Rätsel verdeutlicht die Notwendigkeit eines interdisziplinären Ansatzes, der Paläoklimatologie, Modellierung, Isotopenchemie und Geowissenschaften vereint. Fortschritte in der Modellierung und der Sammlung hochqualitativer Proxy-Daten werden in den nächsten Jahren entscheidend sein, um die Ursachen der Diskrepanzen aufzuklären und die langfristigen Klimaentwicklungen unseres Planeten besser zu verstehen.

Zudem verdeutlichen sie, wie kostbar und aussagekräftig Eiskerne als Archive unserer Klimavergangenheit sind – nicht nur als Fenster in die Vergangenheit, sondern auch als Schlüssel zur Zukunftsforschung.