JPEG-Bilder sind allgegenwärtig. Ob im Internet, auf Social Media oder in E-Mails – die meisten digitalen Bilder, die wir täglich sehen und versenden, sind im JPEG-Format gespeichert. Die Popularität dieses Formats resultiert aus seiner Fähigkeit, Bilddateien so zu komprimieren, dass sie deutlich weniger Speicherplatz benötigen, ohne dabei für das menschliche Auge relevante Details zu stark zu verlieren. Doch wie genau funktioniert die JPEG-Kompression eigentlich? Was passiert bei der Umwandlung von der rohen Bilddatei zum komprimierten JPEG, das wir anschließend betrachten? Um das besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick hinter die Kulissen dieser Technik und der Wahrnehmung des menschlichen Auges und Gehirns. Die Geschichte von JPEG beginnt in den 1980er Jahren, als digitale Bilder noch nicht standardisiert gespeichert werden konnten.

Es gab viele Formate und Methoden, Bilder zu speichern und zu übertragen, was zu Problemen bei der Kompatibilität führte. Um dem entgegenzuwirken, wurde eine internationale Expertengruppe namens Joint Photographic Experts Group gegründet. Diese entwickelte den heute weit verbreiteten JPEG-Standard für Bildkompression, der 1992 veröffentlicht wurde. Die Kompressionstechnologie dahinter ist ein vielschichtiger Prozess, der mehrere Algorithmen kombiniert, um Bilddaten effizient zu kodieren. Ein wichtiger Aspekt der JPEG-Kompression ist, dass sie verlustbehaftet ist.

Das bedeutet, dass einige Bildinformationen beim Komprimieren tatsächlich entfernt werden – und zwar genau jene, die für das menschliche Auge weniger wichtig oder nicht wahrnehmbar sind. Somit wird ein Kompromiss zwischen Bildqualität und Dateigröße erzielt, der dem Nutzer meist gar nicht auffällt. Die Bildqualität kann allerdings je nach Kompressionsstufe deutlich variieren. Eine stärkere Kompression spart zwar mehr Speicherplatz, führt jedoch zu stärker sichtbaren Artefakten wie Blockbildung oder Farbverfälschungen. Die Kompression erfolgt in drei grundlegenden Schritten, die alle miteinander wirken und zusammen das effiziente JPEG-Format ergeben.

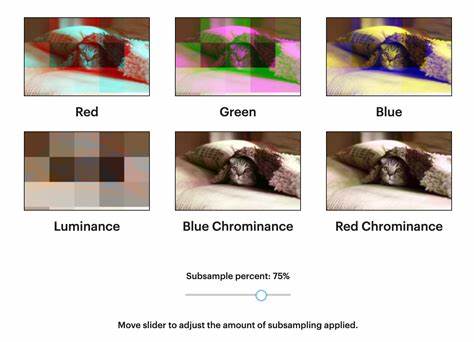

Zunächst wird die Farbkomponente eines Bildes auf Basis der menschlichen Farbwahrnehmung reduziert, was als Chrominanz-Subsampling bezeichnet wird. Dabei wird das Bild nicht mehr im klassischen RGB-Farbraum (Rot, Grün, Blau) gespeichert, sondern in YCbCr, einem Farbmodell, das Helligkeits- und Farbinformationen trennt. Diese Trennung nutzt aus, dass das menschliche Auge empfindlicher auf Helligkeitsunterschiede als auf Farbunterschiede reagiert. Deshalb werden Farbkomponenten auf eine geringere Auflösung heruntergerechnet, was bereits eine deutliche Reduktion des Datenvolumens bewirkt. Im nächsten Schritt wird die Bildinformation in kleine 8x8 Pixel große Blöcke aufgeteilt.

Jeder dieser Blöcke wird einer diskreten Kosinustransformation (Discrete Cosine Transform, DCT) unterzogen. Dabei wird der Block nicht mehr als reine Pixelansammlung betrachtet, sondern als Kombination aus verschiedenen Wellenmustern. Hier wird das Bild also quasi von der Orts- in die Frequenzdomäne transformiert. Manche dieser Frequenzen sind für unser Auge wichtiger, andere weniger relevant. Die DCT zerlegt ein Bild in 64 einzelne Frequenzkomponenten, von denen viele meist sehr geringe Werte aufweisen.

Die Quantisierung ist die verlustbehaftete Phase, in der kleine Frequenzwerte auf Null gesetzt oder stark gerundet werden. Das beseitigt Bilddetails, die als weniger wichtig für die menschliche Wahrnehmung gelten. Starke Frequenzschwankungen, also Kanten oder feine Details, bleiben dagegen stärker erhalten. In der Folge erzeugt die Quantisierung deutliche visuelle Effekte wie leicht sichtbare Quadrate („Blocks“), wenn besonders kleine Datenmengen verwendet werden. Die Quantisierung ist der entscheidende Faktor, der die Datei kleiner macht, aber gleichzeitig auch den Informationsverlust verursacht.

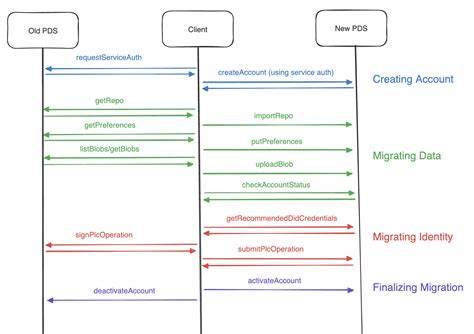

Der letzte Prozess innerhalb von JPEG besteht darin, die quantisierten Werte noch auf effiziente Weise zu kodieren, ohne weitere Verluste zu erzeugen. Hier kommen Verfahren wie Lauflängencodierung, Delta-Encoding und Huffman-Codierung zum Einsatz. Lauflängencodierung übersetzt Abfolgen gleicher Werte – häufig Nullwerte nach der Quantisierung – zu einer kurzen Beschreibung, z.B. „50 mal Null“, statt sie alle einzeln zu speichern.

Delta-Encoding speichert relative Unterschiede anstelle von absoluten Werten, was die Daten weiter komprimiert. Und Huffman-Codierung, eine Art verlustfreie, variable Bitlängen-Codierung basierend auf Wahrscheinlichkeiten, erlaubt eine besonders sparsame Datenrepräsentation. Zusätzlich spielt der JPEG-Header eine wichtige Rolle. Er enthält wichtige Metadaten über Bildabmessungen, Kompressionsparameter und Huffman-Tabellen. Änderungen in diesem Bereich können gesamte Bilder unbrauchbar machen, da Decoder ohne dieses Wissen die Daten nicht richtig interpretieren können.

Der Header ist somit unverzichtbar für die fehlerfreie Dekodierung von JPEG-Dateien. Das Zusammenspiel der Kompressionstechniken in JPEG nutzt dabei gezielt die Eigenschaften unseres Sehsystems aus. Unsere Augen sind besonders sensibel gegenüber Helligkeitsinformationen und Kanten, weniger empfindlich gegenüber feinen Farbunterschieden. Außerdem sind wir schlechter darin, hochfrequente Details wahrzunehmen, was JPEG gezielt bei der Datenreduktion ausnutzt. So entstehen kleine Dateien, die in den meisten Fällen für den Betrachter kaum von der Originalqualität zu unterscheiden sind.

Neben dem technischen Ablauf ist JPEG auch ein Beispiel für die enge Verbindung zwischen Technologie und menschlicher Wahrnehmung. Ohne eine gewissenhafte Berücksichtigung der Funktionsweise unseres Sehens wäre eine so weit verbreitete und effiziente Bildkompression kaum realisierbar. Im Grunde ist JPEG dadurch eine sehr "menschliche" Technologie, die unseren Wahrnehmungsgrenzen Rechnung trägt, um digitale Bilder weltweit handhabbar zu machen. In der Praxis sind JPEG-Bilder ein zentrales Element im Internet und digitalen Medien. Sie verbessern die Geschwindigkeit von Webseiten erheblich, da kleinere Dateigrößen schnell geladen werden können – was besonders für mobile Nutzer wichtig ist.

Ohne effiziente Kompression wären viele Online-Plattformen mit großen Bilddatenmengen überlastet. Gleichzeitig ermöglicht JPEG trotz der Kompression eine für Endnutzer akzeptable Bildqualität. Es gibt Varianten von JPEG, die neue Techniken oder Standards nutzen, um die Effizienz weiter zu steigern oder bessere Unterstützung für bestimmte Anwendungsfälle zu bieten. Dennoch bleibt das klassische JPEG-Format wegen seiner Kompatibilität und guten Leistungsfähigkeit eine Säule der digitalen Bildwelt. Interessanterweise lässt sich das Verständnis der JPEG-Kompression auch auf andere Medienbereiche übertragen.

Ähnlich wie bei Bilddaten werden in der Videokompression Techniken verwendet, die auf dem gleichen Prinzip basieren: Datenwiederholungen ausnutzen, Wahrnehmungsgrenzen berücksichtigen und hochfrequente Informationen gezielt reduzieren. Dadurch werden auch bei Videos enorme Datenvolumina beherrschbar. Leser, die tiefer in die Funktionsweise von JPEG eintauchen möchten, können mit Software experimentieren, die das JPEG-Format visualisiert und manipuliert. Durch Verändern einzelner Bytes lassen sich Effekte beobachten, die etwa die Entstehung von Blockartefakten oder Farbrändern erklären. Solche praktischen Erfahrungen verdeutlichen anschaulich die Komplexität und ebenso die Eleganz des JPEG-Standards.

Im digitalen Zeitalter ist die JPEG-Technologie ein Paradebeispiel für ein gelungenes Zusammenspiel von theoretischen Algorithmen, technischen Umsetzungen und menschlichen Bedürfnissen. Jeder, der täglich JPEG-Bilder nutzt, tut dies auf Basis eines ausgeklügelten Systems, das viele Jahre an Forschung und Entwicklung repräsentiert. Auch wenn heute neue Formate wie WebP oder HEIC aufkommen und in manchen Bereichen JPEG ablösen, bleibt der JPEG-Standard wegen seiner etablierten Verbreitung und Zuverlässigkeit weltweit ein unverzichtbarer Bestandteil der digitalen Bildkompression. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass JPEG weit mehr ist als nur ein Dateiformat. Es ist ein komplexer, vielschichtiger Kompressionsprozess, der auf mathematischen Modellen, Algorithmen und dem menschlichen Seheindruck beruht.

Wer die einzelnen Stufen von der Farbunterabtastung über die diskrete Kosinustransformation bis hin zur letztendlichen Kodierung versteht, kann die Technologie besser schätzen und ihre Bedeutung in unserem digitalen Alltag erkennen.