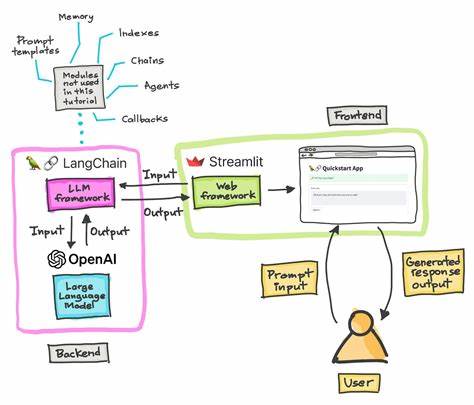

In der heutigen digitalen Welt ist die Qualität und Benutzerfreundlichkeit von technischen Dokumentationen entscheidend für den Erfolg zahlreicher Projekte und Produkte. Insbesondere bei komplexen Themen wie Software-Updates, Protokollentwicklungen oder Netzwerkbetrieb ist eine klar strukturierte, zugängliche und auf die Zielgruppen abgestimmte Dokumentation unerlässlich. Hierbei stellt sich immer wieder die Herausforderung, umfangreiche und oft verstreute Informationsquellen zu bündeln und so aufzubereiten, dass Nutzer schnell und zielgerichtet die gewünschten Informationen finden. Die Kombination aus File-to-Prompt-Technologie und Large Language Models (LLM) eröffnet neue Möglichkeiten, die End-to-End-Dokumentations-Erfahrung erheblich zu verbessern. Doch was genau verbirgt sich hinter diesen Begriffen, und wie lässt sich ihre Synergie effektiv für die Dokumentationsoptimierung einsetzen? File-to-Prompt bezeichnet einen systematischen Ansatz, bei dem sämtliche Dokumentationsdateien in einem automatisierten Prozess gesammelt, aggregiert und in ein einheitliches Format überführt werden.

Dies ermöglicht es, die gesamte Wissensbasis in einem zentralen Dokument zusammenzuführen und so eine solide Grundlage für nachgelagerte Analyse- und Optimierungsschritte zu schaffen. Dieser Prozess beinhaltet beispielsweise das selektive Ignorieren irrelevanter Dateien oder Ordner sowie die Gliederung nach thematischen Schwerpunkten, um eine fokussierte Verarbeitung zu gewährleisten. Large Language Models wie Claude 3.7, GPT-4 oder ähnliche KI-gesteuerte Systeme sind in der Lage, natürliche Sprache zu verstehen, zu verarbeiten und auf Basis komplexer Texte konkrete Aufgaben zu erfüllen. Im Kontext der Dokumentationsoptimierung können sie dazu eingesetzt werden, bestehende Inhalte kritisch zu analysieren, Schwachstellen zu erkennen und handlungsorientierte Verbesserungsvorschläge zu generieren.

Diese Kombination ermöglicht es, aus einem großen, unübersichtlichen Dokumentationsbestand eine strukturierte, zielgruppengerechte und qualitativ hochwertige Wissensquelle zu formen. Die Nutzer der Shannon-Upgrade-Dokumentation, ein Beispiel aus der Praxis, umfassen unterschiedliche Zielgruppen mit divergierenden Bedürfnissen: von Casual Explorern, die einen schnellen Einstieg suchen, über DevOps-Teams und NodeRunner, denen präzise Anleitungen und Checklisten wichtig sind, bis hin zu Protokollingenieuren und Investoren mit eher spezialisierten oder kompakten Informationsanforderungen. Eine solche Heterogenität erfordert es, die Inhalte nicht nur inhaltlich zu überarbeiten, sondern auch die Form deutlich anzupassen. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses ist die systematische Identifikation von Verbesserungs- und Problempunkten. Hierzu gehören beispielsweise veraltete Angaben, inkonsistente Terminologien, fehlende Kontextinformationen oder übermäßig ausführliche Darstellungen ohne klare Struktur.

Gleichzeitig sind es gezielte Ergänzungen wie praktische Beispiele, anschauliche Diagramme oder konsolidierte Anleitungen, die den Nutzwert dramatisch erhöhen. Im praktischen Workflow wurde zuerst mit Hilfe von File-to-Prompt die vollständige Dokumentation gebündelt und in eine zentrale Datei namens output.txt überführt. Darin wurden explizit die für die Zielanalyse relevanten Themenbereiche ausgewählt, während systemfremde oder irrelevante Bereiche wie node_modules oder Protokollordner ausgenommen wurden. Anschließend wurde dieses gesammelte Dokument in das Large Language Model eingespeist, welches auf Basis eines spezifischen Prompts eine umfassende Aufgabenliste zur Dokumentationsverbesserung generierte.

Das Vorgehen folgt klar definierten Kriterien, die Arbeiten für verschiedene Stakeholder berücksichtigen. Hierzu zählten Feedbackkategorien wie das Entfernen veralteter Inhalte, die Verdeutlichung unklarer Passagen, die Ergänzung von fehlenden Beispielen und Diagrammen sowie die Konsolidierung von wiederholten oder zersplitterten Inhalten. Dabei wurden sämtliche festgestellten Punkte mit einem Impact-Tag versehen, das angibt, ob es sich um Blocker, verwirrende Stellen oder eher optionale Verbesserungen handelt. Durch diese Priorisierung wird der Arbeitsaufwand zielorientiert strukturiert und eine effiziente Umsetzung ermöglicht. Zudem floss die Zielgruppenperspektive in die Qualitätskriterien für die zukünftigen Umschreibungen ein.

So sollte der Stil klar, direkt und prägnant sein, mit Fokus auf verständliche, kopierbare Kommandos für kritische Arbeitsabläufe. Die Orientierung am sogenannten Inverted-Pyramid-Prinzip gewährleistete, dass zuerst die wesentlichen Informationen präsentiert werden, gefolgt von Details für tiefer Interessierte. Ebenfalls galt es, Anreize und konkrete Nutzen direkt herauszustellen, um Motivation und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen. Dieses methodische Vorgehen spiegelt den großen Trend wider, wie KI-gestützte Technologien den Bereich der technischen Dokumentation revolutionieren können. Vorbei sind die Zeiten, in denen Dokumentation als lästige Pflicht betrachtet wurde, die meist erst nach der Produktentwicklung entstand und selten aktualisiert wurde.

Stattdessen entstehen durch den gezielten File-to-Prompt Prozess und die unterstützende KI-Analyse dynamische, benutzerfreundliche Dokumentationsumgebungen, die den gesamten Lebenszyklus eines Produkts oder Protokolls begleiten und optimieren. Herausforderungen bleiben natürlich bestehen, wie etwa die Sicherstellung der Datenqualität bei der Input-Aggregation, das Vermeiden von Fehlern oder Missverständnissen in der KI-Auswertung oder die Integration der Verbesserungsvorschläge in bestehende Redaktionsprozesse. Allerdings zeigen erfolgreiche Projekte, wie etwa bei der Shannon-Dokumentation, wie ein konsequentes Vorgehen mit klar definierten Zielen und Kriterien eine signifikante Aufwertung der Dokumentationserfahrung bewirken kann. Für Unternehmen und Entwicklerteams bedeutet dies letztlich, dass sie ihre Dokumentationsstrategien neu denken müssen. Die Investition in automatisierte Aggregationstools und KI-gestützte Analysekomponenten erzeugt nicht nur eine bessere Nutzerzufriedenheit, sondern kann auch erheblichen Einfluss auf die Effizienz der internen Abläufe und die Qualität der Endprodukte haben.

Ebenso profitieren die Nutzer von schnellerer Informationsfindung, geringeren Missverständnissen und klaren Handlungsempfehlungen, was gerade im technischen Umfeld kritische Auswirkungen hat. Somit stellt die Kombination von File-to-Prompt und LLM einen Meilenstein in der Gestaltung moderner Dokumentationen dar, der in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Wer heute am Puls der Zeit die End-to-End-Dokumentations-Erfahrung nachhaltig verbessern möchte, sollte diesen innovativen Ansatz unbedingt in seine Digitalstrategie integrieren. Nur so wird es gelingen, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer präzise zu bedienen, die Dokumentationsqualität dauerhaft zu steigern und letztlich die Akzeptanz und den Erfolg der Produkte und Systeme maßgeblich zu fördern.