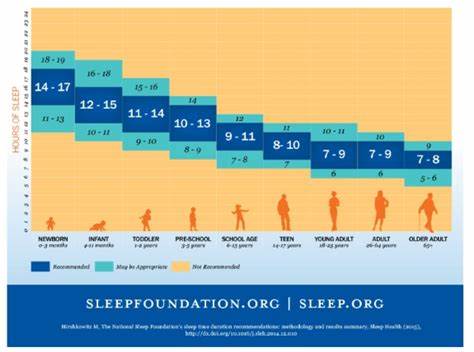

Schlaf ist für die meisten Menschen eine unverzichtbare Grundlage für Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Die gängige Empfehlung lautet, etwa sieben bis acht Stunden pro Nacht zu schlafen, um körperlich und geistig fit zu bleiben. Doch es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die mit wesentlich weniger Schlaf auskommen – manchmal nur drei oder vier Stunden pro Nacht – und dennoch keine negativen Folgen wie Müdigkeit oder Konzentrationsmangel zeigen. Dieses Phänomen hat Wissenschaftler seit Langem fasziniert und führte nun zu einer bedeutenden Entdeckung: Eine bestimmte Genmutation könnte die Ursache dafür sein, dass einige Menschen mit sehr wenig Schlaf auskommen und trotzdem gedeihen können. Neueste Forschungsergebnisse, veröffentlicht in der renommierten Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences, haben eine genetische Variante identifiziert, die mit einem verkürzten Schlafbedarf assoziiert ist.

Forscher um Chen et al. analysierten das Erbgut von Menschen, die angeben, außergewöhnlich wenig Schlaf zu benötigen, ohne negative Auswirkungen zu spüren. Dabei konzentrierten sie sich auf seltene Mutationen, die in der Allgemeinbevölkerung kaum verbreitet sind, aber bei den sogenannten "Kurzschläfern" vermehrt auftauchen. Diese genetische Veränderung wirkt sich offenbar auf Signalwege im Gehirn aus, die den Schlaf-Wach-Rhythmus regulieren. Das ermöglicht eine effizientere Erholung des Körpers und eine schnellere Regeneration während der wenigen Schlafphasen.

Während normale Menschen ihre kognitive Funktionen und körperliche Gesundheit durch acht Stunden Schlaf sichern, können Träger dieser Mutation denselben Effekt in deutlich kürzerer Schlafzeit erzielen. Somit ist ihr Schlaf nicht nur kürzer, sondern qualitativ hochwertiger und funktional. Die Entdeckung einer solchen genetischen Grundlage für den Schlafbedarf ist revolutionär, denn bisher waren Wissenschaft und Medizin vom Modell einer universellen Schlafdauer für alle Menschen ausgegangen. Diese neue Erkenntnis öffnet Türen zu weiteren Untersuchungen, die den Zusammenhang zwischen Genetik, Schlafqualität und Leistungsfähigkeit besser verstehen lassen. Gleichzeitig eröffnet sie auch potenzielle Anwendungsbereiche in der Medizin und im Alltag.

Der individuelle Schlafbedarf wird bislang von vielen Faktoren beeinflusst. Neben genetischen Komponenten spielen Alter, Lebensstil, Stresslevel und gesundheitliche Bedingungen eine Rolle. Allerdings hat die Standardempfehlung für den Schlafbedarf keinen Spielraum für individuelle Unterschiede eingeräumt. Durch die Identifikation von Mutationen wie der jetzt entdeckten können personalisierte Schlafempfehlungen zukünftig realistischer werden. Dies ist besonders relevant in einer Gesellschaft, die zunehmend unter Zeitdruck leidet und in der Schlafmangel weit verbreitet ist.

Darüber hinaus könnten die Erkenntnisse aus der Schlafgenetik innovative Ansätze zur Behandlung von Schlafstörungen ermöglichen. Menschen, die an chronischer Schlaflosigkeit oder anderen schlafbezogenen Erkrankungen leiden, könnten von Therapien profitieren, die sich an den Mechanismen der Kurzschläfer-Genetik orientieren. Durch gezielte Beeinflussung der betreffenden Signalwege im Gehirn wäre es denkbar, die Schlafqualität zu verbessern oder die notwendige Schlafzeit zu verringern, ohne die Gesundheit zu gefährden. Ein weiteres spannendes Forschungsfeld erstreckt sich auf die Erforschung der Auswirkungen dieser Mutationen auf das allgemeine Wohlbefinden und die Lebensdauer. Frühere Studien haben gezeigt, dass Schlafmangel mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen verbunden ist, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und psychischen Erkrankungen.

Doch Kurzschläfer mit der besagten Genvariante zeigen keine der üblichen negativen Symptome und weisen eine normale oder sogar verbesserte Gesundheit auf. Das legt nahe, dass diese Mutation Schutzmechanismen aktiviert oder Schäden durch Schlafmangel verhindert. Neben der medizinischen und wissenschaftlichen Relevanz hat die Entdeckung der Mutation auch gesellschaftliche und kulturelle Auswirkungen. In einer Welt, in der Zeitmanagement und Produktivität immer wichtiger werden, wäre es von großem Interesse, Menschen dabei zu unterstützen, effizienter mit ihrer Zeit umzugehen. Weniger Schlaf bedeuten mehr wache Zeit für Arbeit, Familie oder persönliche Interessen.

Die Möglichkeit, den Schlafbedarf genetisch zu optimieren, könnte somit weitreichende Folgen für das individuelle Leben und die Wirtschaft haben. Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass diese Mutation extrem selten ist und die Mehrheit der Menschen weiterhin ausreichend Schlaf benötigt, um gesund zu bleiben. Außerdem ist der genetische Mechanismus nicht vollständig verstanden und es gibt noch viele offene Fragen bezüglich der genauen Funktionsweise und der langfristigen Auswirkungen. Weitere Studien sind notwendig, um Risiken auszuschließen und potenzielle Nebenwirkungen auszuleuchten. Für die breite Bevölkerung bleibt Schlaf weiterhin ein essenzieller Faktor für Gesundheit und Leistungsfähigkeit.

Wissenschaftler empfehlen, auf die individuellen Bedürfnisse des Körpers zu hören und die Schlafhygiene durch regelmäßige Schlafzeiten, eine angenehme Schlafumgebung und den Verzicht auf stimulierende Substanzen wie Koffein vor dem Schlafengehen zu fördern. Dennoch eröffnet die Forschung zur Schlafmutation faszinierende Perspektiven zu einem Thema, das jeden Menschen betrifft. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Entdeckung einer genetischen Basis für den reduzierten Schlafbedarf neue Horizonte in der Schlafforschung eröffnet. Sie zeigt, dass der menschliche Schlafbedarf nicht in Stein gemeißelt ist, sondern variabel und genetisch verankert sein kann. Durch weitere Untersuchungen wird sich herausstellen, wie diese Erkenntnisse genutzt werden können, um den Schlaf aller Menschen zu optimieren – sei es durch personalisierte Empfehlungen, neue Therapieansätze bei Schlafstörungen oder die Entwicklung von Strategien zur Steigerung der Wachzeit ohne Gesundheitsverlust.

In Zukunft könnten wir durch die Integration von genetischem Wissen und moderner Wissenschaft vielleicht eine Zeit erleben, in der Schlafmangel kein Risiko mehr darstellt, sondern Teil eines bewussten und gesunden Lebensstils wird. Bis dahin bleibt es eine spannende Herausforderung, das komplexe Zusammenspiel von Genetik, Körperfunktionen und Lebensgewohnheiten weiter zu erforschen und die Bedeutung des Schlafs für unser tägliches Leben neu zu definieren.