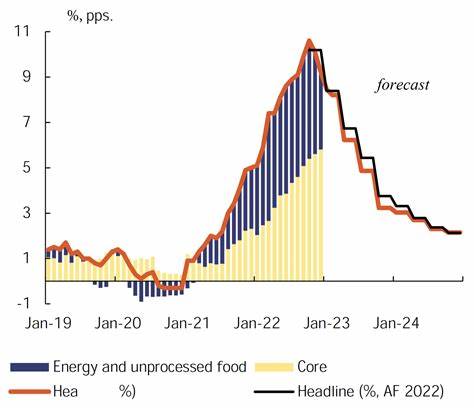

Die Inflationsrate in der Eurozone, eine der wichtigsten Kennzahlen für wirtschaftliche Stabilität und Geldpolitik, steht vor einer entscheidenden Veränderung. Die Europäische Union hat prognostiziert, dass die Inflation in der Eurozone aufgrund der Auswirkungen der US-Zölle auf Importe unter die Schwelle von 2 Prozent sinken wird. Diese erwartete Entwicklung macht deutlich, wie stark internationale Handelsbeziehungen und geopolitische Entscheidungen die wirtschaftliche Lage innerhalb Europas beeinflussen können. In den letzten Jahren standen die weltweiten Handelsbeziehungen unter erheblichem Druck, insbesondere durch protektionistische Maßnahmen wie Zollerhöhungen. Die USA haben dabei eine führende Rolle gespielt, insbesondere seit der Einführung diverser Zölle auf europäische Produkte, darunter Stahl, Aluminium und andere Güter.

Diese Zölle sollen zum Schutz der heimischen Industrie beitragen, haben aber gleichzeitig weitreichende Auswirkungen auf die Handelspartner der USA, darunter die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Die Einführung und Aufrechterhaltung dieser Zölle führt in der Eurozone zu veränderten Importkosten, die wiederum das Preisniveau in der Region beeinflussen. Die Erwartungen der EU deuten darauf hin, dass die US-Zölle eine preisdämpfende Wirkung entfalten werden, die den Inflationsdruck in der Eurozone abmildert. Dies bedeutet insbesondere, dass die Verbraucherpreise langsamer steigen und sich die zuletzt relativ hohe Inflationsrate voraussichtlich deutlich abschwächt. Einer der wesentlichen Gründe für diese Prognose liegt darin, dass die US-Zölle dazu führen, dass Importe aus den USA für europäische Unternehmen und Verbraucher teurer werden.

Dadurch verlagern sich Bezugsquellen und Handelsströme teilweise auf andere Märkte oder innerhalb Europas selbst. Dies sorgt für einen Wettbewerb, der die Preise in bestimmten Segmenten stabilisiert oder sogar senkt. Zudem reagiert der europäische Binnenmarkt durch Angebotsanpassungen, die das Preisniveau zusätzlich beeinflussen können. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Handelskonflikte zwischen den USA und der EU sowie anderen globalen Akteuren insgesamt zu einer vorsichtigeren Preisgestaltung führen. Unternehmen sind in einer unsicheren Handelssituation zurückhaltender bei Preiserhöhungen, um Wettbewerbsfähigkeit und Absatzmärkte nicht zu gefährden.

Diese beobachtbare Zurückhaltung trägt ebenfalls zur Abkühlung der Inflation in der Eurozone bei. Die Auswirkungen auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sind nicht zu unterschätzen. Die EZB hatte in den letzten Jahren mit einer Inflationsrate nahe oder über 2 Prozent zu kämpfen, was die geldpolitische Ausrichtung stark beeinflusst hat. Sollte die Inflation jetzt wie erwartet unter diesen Wert fallen, könnten geldpolitische Lockerungen eher in Betracht gezogen werden, um das Wirtschaftswachstum zu stützen und Deflationsrisiken zu vermeiden. Die EZB sieht sich damit vor einer komplexen Herausforderung: Auf der einen Seite steht das Ziel der Preisstabilität, das im Euroraum bei einer jährlichen Inflationsrate von knapp unter 2 Prozent liegt.

Auf der anderen Seite zeigt die aktuelle Lage, dass externe Faktoren, insbesondere Handelsstreitigkeiten, erhebliche Auswirkungen auf die Inflationsdynamik haben. Es bleibt abzuwarten, wie flexibel und effektiv die EZB auf diese Situation reagieren wird, um die Balance zwischen Inflation und Wirtschaftswachstum zu halten. Ökonomisch betrachtet bedeuten sinkende Inflationsraten nicht automatisch negative Nachrichten für die Eurozone. Eine moderate Inflation fördert in der Regel Investitionen und Konsum. Vielmehr kann die Abkühlung der Inflation als Zeichen für stabilere Preise gewertet werden, die das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern stärken.

Dennoch sollte auch auf mögliche Risiken geachtet werden, insbesondere wenn die Inflation zu stark sinkt und Deflationsgefahren entstehen. Neben den wirtschaftlichen und geldpolitischen Auswirkungen werfen die US-Zölle auch Fragen zur zukünftigen Gestaltung der internationalen Handelsbeziehungen auf. Die EU bemüht sich intensiv um Verhandlungen und multilaterale Abkommen, um Handelsbarrieren abzubauen und stabile Regeln zu schaffen. Der Abwärtsdruck auf die Inflationsrate ist unter anderem auch Indikator für die Notwendigkeit, protektionistische Tendenzen zu überwinden und vertrauensvolle Partnerschaften zu fördern. Darüber hinaus sind die Auswirkungen der US-Zölle nicht homogen über alle Länder der Eurozone verteilt.

Exportorientierte Länder wie Deutschland oder die Niederlande könnten andere Effekte spüren als stärker Binnenmarkt-fokussierte Volkswirtschaften. Die genaue Analyse und Berücksichtigung solcher Länderdifferenzen ist wichtig für eine gezielte wirtschaftliche Steuerung und politische Reaktion innerhalb der EU. Die langfristigen Konsequenzen der US-Zölle auf die Inflation bleiben jedoch unsicher. Sollte es zu weiteren Eskalationen in den Handelskonflikten kommen, könnten zusätzliche Belastungen auf die Wirtschaft und somit auf die Preise zukommen. Umgekehrt könnten erfolgreiche Verhandlungen und der Abbau von Handelshemmnissen die Wirtschaft beflügeln und die Inflationsrate auf ein stabiles, nachhaltiges Niveau bringen.

Insgesamt zeigt die Prognose der Europäischen Union, dass internationale Handelspolitik einen direkten und maßgeblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone hat. Die erwartete Senkung der Inflationsrate unter die 2-Prozent-Marke infolge der US-Zölle ist ein bedeutendes Signal für Unternehmen, Verbraucher und politische Entscheidungsträger, die aktuellen Herausforderungen in einem global vernetzten Markt zu meistern. Damit stehen Europas Wirtschaftsakteure vor der Aufgabe, sich auf eine neue Phase einzustellen, in der externe Handelsbedingungen zunehmend die innenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bestimmen. Die Fähigkeit, flexibel und vorausschauend auf diese Dynamik zu reagieren, wird wesentlich für den künftigen Erfolg und die Stabilität der Eurozone sein. Die Beobachtung der weiteren Entwicklung der Inflation und der Handelsbeziehungen bleibt daher von hoher Bedeutung.

Es gilt, die Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren, um das wirtschaftliche Wohlstandsniveau in Europa nachhaltig zu sichern. Die Rolle politischer Dialoge, wirtschaftlicher Strategien und internationaler Kooperationen ist dabei zentral, um stabilen Wachstumspfade und Preisstabilität zu gewährleisten.