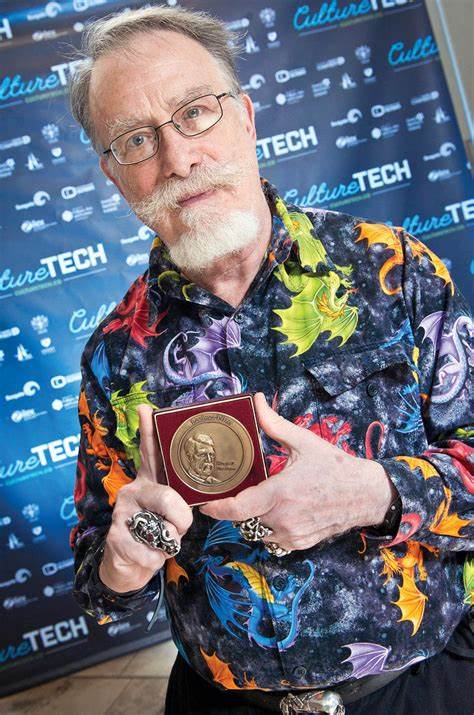

Der Loebner-Preis gilt als weltweit erster formalisierter Wettbewerb, der darauf abzielt, Computerprogramme anhand ihrer Fähigkeit zu bewerten, sich so menschlich wie möglich im Gespräch zu verhalten. Dieser Preis wurde erstmals im Jahr 1990 von Hugh Loebner ins Leben gerufen und ist an das Konzept des Turing-Tests angelehnt, das vom britischen Mathematiker und Informatiker Alan Turing in den 1950er Jahren vorgeschlagen wurde. Der Turing-Test stellt eine Methode dar, um zu bestimmen, ob eine Maschine intelligentes Verhalten zeigen kann, das von dem eines Menschen nicht mehr zu unterscheiden ist. Der Wettbewerb wurde vor allem ins Leben gerufen, um die Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz sichtbar zu machen und öffentlich zu diskutieren. Dabei spielt insbesondere die Fähigkeit von Chatbots eine Rolle, menschenähnliche Gespräche zu führen und komplexe Fragestellungen zu beantworten.

Im Kern des Loebner-Wettbewerbs steht eine Serie von textbasierten Gesprächen zwischen menschlichen Juroren und zwei verdeckten Gesprächspartnern – einem Menschen und einer Maschine. Die Juroren haben die Aufgabe, anhand der Antworten zu bestimmen, welcher Gesprächspartner eine Maschine ist und welcher ein Mensch. Der Wettbewerb zielt darauf ab, Programme zu identifizieren, die menschliches Verhalten so überzeugend nachahmen, dass sie die Juroren täuschen können. Trotz großer technischer Fortschritte hat es bis heute keine Maschine geschafft, diesen Test vollständig zu bestehen und von einer Mehrheit der Juroren als Mensch anerkannt zu werden. Die Geschichte des Loebner-Preises ist geprägt von zahlreichen interessanten Entwicklungen und Wendungen.

Zu Beginn fanden die Wettbewerbe in relativ kleinen Rahmen statt, etwa in Wohnungen von Hugh Loebner. Später wurden die Veranstaltungen an Universitäten, im Wissenschaftsmuseen oder an historischen Orten wie Bletchley Park, dem legendären britischen Codeknackerzentrum während des Zweiten Weltkriegs, abgehalten. Im Laufe der Zeit beteiligten sich verschiedenste Entwickler aus aller Welt, darunter Forscher, Hobbyprogrammierer und Unternehmen, die komplexe Programme und Chatbots entwickelten. Einige Namen wie Rollo Carpenter mit seinem Programm Jabberwacky oder Bruce Wilcox mit Rose/Mitsuku sind zu festen Größen im Umfeld des Wettbewerbs geworden, da ihre Chatbots mehrfach auszeichnet wurden. Der Wettbewerb versucht, eine Balance zwischen fairen Bedingungen und technischer Herausforderung zu bieten.

Während die frühen Ausgaben des Loebner-Preises oft durch Reglementierungen und eng begrenzte Themenbereiche gekennzeichnet waren – sogenannte Einschränkungen der Konversation – wurde ab Mitte der 1990er Jahre die Diskussion freigelassen. Dadurch konnten die Chatbots auf beliebige Themen eingehen, was die Simulation menschlichen Gesprächs realistischer machte. Trotzdem gab es immer wieder Debatten über die Schwierigkeit, die richtigen Kriterien und Aufgaben für die Juroren zu definieren, sodass der Wettbewerb technisch anspruchsvoll, aber dennoch für die Beurteilung geeignet bleibt. Die Geldpreise und Auszeichnungen im Loebner-Preis sind ebenfalls ein interessantes Thema. Neben einem jährlichen Preisgeld, das historisch zwischen etwa 2.

000 und 5.000 US-Dollar variierte, existieren zwei besondere Preise von 25.000 und 100.000 Dollar, die bisher nie verliehen wurden. Diese großen Prämien sollten an Programme vergeben werden, die den Turing-Test entweder vollständig bestehen oder sogar multimodale Fähigkeiten besitzen, die über reinen Text hinausgehen, etwa durch Verstehen und Erkennen von visuellen oder auditiven Informationen.

Diese hohen Belohnungen dienen als Anreiz, die Entwicklung von KI voranzutreiben und zeigen zugleich die enormen Herausforderungen, die auf dem Weg zur menschenähnlichen Künstlichen Intelligenz bestehen. Neben dem technischen Rahmen des Loebner-Preises ist die Kritik am Wettbewerb ein wichtiges Kapitel. Viele Experten der KI-Szene, darunter bedeutende Persönlichkeiten wie Marvin Minsky, sehen die Veranstaltung eher skeptisch. Minsky beschrieb den Preis als eine Art „Publicity-Stunt“ und zweifelte daran, dass solcherlei Wettbewerbe wirklich Fortschritte in der Forschung fördern. Eine der häufigsten Kritikpunkte bezog sich auf die kurzen und oft oberflächlichen Gespräche, die es den Chatbots erlaubten, einfache Tricks und Floskeln zu nutzen, anstatt wirkliches Verstehen oder komplexe Intelligenz zu zeigen.

Zudem wurden die Juroren oft als nicht immer fachlich ausreichend qualifiziert kritisiert, was zu schnellen und manchmal ungenauen Bewertungen führen konnte. Ein weiterer kritischer Aspekt ist, dass viele Loebner-Preis-Teilnehmer nicht unbedingt auf ein tiefgreifendes Verständnis menschlicher Kommunikation abzielen. Stattdessen setzen sie häufig auf gezielte Täuschung – das heißt, sie versuchen, durch Ausweichmanöver, humorvolle oder nonsensische Antworten menschliches Verhalten zu simulieren, ohne tatsächlich die Bedeutung zu erfassen. Solche Taktiken nach dem Vorbild des ehrwürdigen ELIZA-Programms aus den 1960er Jahren zeigen zwar, dass täuschende Kommunikation technisch möglich ist, doch sie entlarven auch die Grenzen der aktuellen KI-Systeme. Die Austragungsorte des Wettbewerbs zeigen eine interessante Entwicklung und spiegeln zugleich den wachsenden akademischen und öffentlichen Stellenwert wider.

Beginnend in den USA, insbesondere in New York und Massachusetts, wanderte der Loebner-Preis mit den Jahren immer mehr nach Großbritannien, wo er unter anderem in Museen, Universitäten und in Bletchley Park stattfand. Besonders Bletchley Park ist ein symbolträchtiger Ort, der die Verbindung zwischen historischer Rechenkunst und modernen KI-Herausforderungen verkörpert. Hier wurde in mehreren Jahren der Wettbewerb abgehalten, und durch Initiativen der britischen Gesellschaft für Künstliche Intelligenz und Verhaltenssimulation (AISB) erfuhr der Preis eine größere wissenschaftliche Anerkennung. In Bezug auf die Teilnehmer und Gewinner des Loebner-Preises lassen sich bedeutende Trends und Persönlichkeiten herausarbeiten. Der Wettbewerb hat immer wieder innovative Programme hervorgebracht, von den frühen PC Therapist-Versionen über A.

L.I.C.E., einer der bekannten Chatbots basierend auf AIML (Artificial Intelligence Markup Language), bis hin zu neueren Systemen wie Mitsuku, die mehrfach den Wettbewerb gewann.

Manche Entwickler sind mit ihren Chatbots über Jahre hinweg sehr erfolgreich gewesen, was auf stetige Verbesserungen und den Einfluss von Community-Feedback hindeutet. Mitsuku etwa wurde 2019 zum fünften Mal Sieger und ging sogar ins Guinness-Buch der Rekorde ein – eine bemerkenswerte Leistung, die den Höhenflug der KI-Kommunikation demonstriert. Die Wettbewerbe und die Technik dahinter zeigen, wie sich die Entwicklung von KI-Chatsystemen über die Jahrzehnte verändert hat. Anfangs dominierten einfache Regeln und reflexive Antworten. Mit der Zeit wurden immer komplexere Sprachanalyse-Techniken, Wissensdatenbanken und maschinelles Lernen eingesetzt.

Dennoch zeigt der Wettbewerb auch, dass das Erreichen echter Menschlichkeit – also kontextuelles Verstehen, Empathie, kreative Antworten und echtes Wissensmanagement – weiterhin eine Herausforderung bleibt. Manche Konversationssysteme bieten inzwischen fast natürliche Dialogerfahrungen, sind aber noch meist weit von einer ganzheitlichen künstlichen allgemeingültigen Intelligenz entfernt. Die Änderungen des Wettbewerbs im Jahr 2019 verdeutlichen die Dynamik und die zunehmende Experimentierfreude mit dem Format. Erstmals gab es keine menschlichen Gesprächspartner mehr, und die Juroren wurden durch die breite Öffentlichkeit ersetzt. Die Besucher konnten also im Rahmen einer größeren Ausstellung interaktiv mit zahlreichen Chatbots kommunizieren, ohne zu glauben, mit einem echten Menschen zu sprechen.

Diese Umstellung brachte eine neue Nähe zum natürlichen Nutzerumfeld, da Menschen häufig ohnehin wissen, dass sie es mit Maschinen zu tun haben. Dadurch entstand eine andere Art von Bewertung, die auf Nutzerzufriedenheit und Unterhaltungspotenzial fokussierte, statt auf Täuschung. Die Zukunft des Loebner-Preises ist ungewiss, insbesondere da Berichte darauf hindeuten, dass der Wettbewerb in seiner bisherigen Form spätestens seit 2020 als defekt gilt oder zumindest pausiert. Dies spiegelt die wachsende Kritik und die Herausforderungen wider, mit einem solchen Testformat den Stand der KI-Technologie zeitgemäß abzubilden. Gleichzeitig existieren viele weitere Bemühungen und Tests, die auf verbesserte Turing-ähnliche Tests abzielen, sei es durch multimodale Interaktionen, längere und kontextbezogenere Gespräche oder adaptive Bewertungsmethoden.