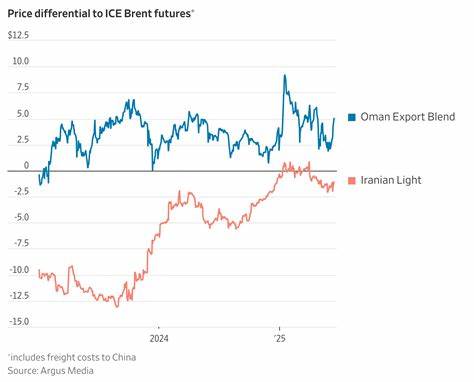

China hat sich in den letzten Jahren zunehmend auf den Import von billigem iranischem Öl konzentriert, was sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus geopolitischer Sicht von großer Bedeutung ist. Die asiatische Wirtschaftsmacht sucht nach Wegen, ihre Energiequellen zu diversifizieren und gleichzeitig Kosten zu minimieren. Der Handel mit dem Iran bietet dabei eine attraktive Möglichkeit, da iranisches Öl oft zu niedrigeren Preisen als an anderen internationalen Märkten angeboten wird. Diese Entwicklung wirft jedoch auch Fragen hinsichtlich der internationalen Sanktionen, der Handelsrouten und der strategischen Ausrichtung Beijings auf. Die Motivation Chinas, auf iranisches Öl zurückzugreifen, liegt vor allem in den wirtschaftlichen Vorteilen.

Iran verfügt über einige der weltweit größten Ölvorräte, und trotz internationaler Sanktionen gelingt es dem Land, seine Produktion aufrechtzuerhalten und Exportmengen zu erhöhen. Dies bietet China eine günstige Gelegenheit, seine Ölimporte zu günstigen Konditionen zu erweitern. Im Vergleich zu anderen Lieferanten wie Saudi-Arabien, Russland oder den USA sind die Preise für iranisches Rohöl oft deutlich niedriger, was Chinas Energiesicherheit zu einem günstigeren Preis stärkt. Ein weiterer Grund für diese Zunahme des Handels ist die strategische Partnerschaft, die zwischen China und dem Iran in den letzten Jahren gewachsen ist. Beide Länder sind daran interessiert, ihre wirtschaftlichen und politischen Bindungen zu festigen, während sie sich gleichzeitig gegenüber westlichen Sanktionen und politischen Druck behaupten.

Das 25-Jahres-Abkommen zwischen China und Iran, das Investitionen in Infrastruktur, Energie und Handel vorsieht, ist ein bedeutendes Signal für diese enge Kooperation. Dieses Abkommen zielt darauf ab, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu intensivieren und langfristige Vorteile für beide Seiten zu sichern. Allerdings verbleibt die komplexe rechtliche Lage aufgrund der US-Sanktionen gegen den Iran ein bedeutendes Hindernis. Die Vereinigten Staaten haben im Rahmen ihrer sogenannten „Maximum Pressure“-Strategie strenge Sanktionen gegen den iranischen Ölsektor verhängt, die jeglichen Handel mit dem iranischen Rohöl stark einschränken sollen. Um diese Sanktionen zu umgehen, arbeitet China mit Mitteln wie dem Barterhandel oder der Nutzung alternativer Zahlungsmechanismen, oft unter Einbindung von staatlichen Banken und Firmen.

Dies erhöht jedoch das Risiko politischer Spannungen und technischer Komplikationen, da internationale Finanzinstitute vorsichtig mit Geschäften verbunden mit dem Iran umgehen. Die geostrategischen Implikationen von Chinas verstärktem iranischem Ölimport sind weitreichend. Zum einen stärkt China seine Position als globaler Energiekonsument und verschafft sich eine größere Unabhängigkeit von traditionellen Lieferanten. Durch die vielfältige Herkunft seiner Ölimporte kann China besser auf weltweite Schwankungen im Ölmarkt reagieren und seine Versorgungssicherheit verbessern. Zum anderen wird der Iran durch die enge Kooperation mit China politisch gestärkt, was den Einfluss des Westens im Nahen Osten schwächen könnte.

Dies führt zu einem verschobenen geopolitischen Gleichgewicht, in dem China zu einem zentralen Akteur in der Region aufsteigt. Für den globalen Ölmarkt bedeutet die zunehmende Nachfrage Chinas nach iranischem Öl auch eine Veränderung bei den Handelsströmen. Neben den traditionellen Lieferketten von den Golfstaaten, die bisher stark durch westliche Märkte bestimmt wurden, gewinnt der Asien-Pazifik-Raum immer mehr an Gewicht. Verladeterminals und Pipelines werden entsprechend angepasst, um den wachsenden Bedarf an iranischem Öl zu bedienen. Diese Entwicklung könnte langfristig zu einer Entkopplung der Ölpreise in verschiedenen Regionen führen, da Asien zunehmend separate Einkaufsstrukturen entwickelt.

Neben den politischen und ökonomischen Aspekten spielt auch die Energiesicherheit eine große Rolle. China erlebt einen rasanten Anstieg des Energieverbrauchs, angetrieben durch Industrie, Transport und urbanes Wachstum. Die Abhängigkeit von importiertem Öl stellt dabei ein kritisches Risiko dar. Durch die Zusammenarbeit mit dem Iran kann China seine Versorgungsketten diversifizieren und einen Puffereffekt gegen mögliche Marktstörungen aufbauen. Die Investitionen in iranische Ölprojekte erlauben langfristige Fördermengen und eine stabilere Angebotslage auf dem Energiemarkt.

Kritiker weisen allerdings darauf hin, dass diese Abhängigkeit auch Risiken birgt. Politische Unruhen im Nahen Osten oder eine Verschärfung der Sanktionen könnten die Ölversorgung gefährden. Darüber hinaus kann die Bindung an den Iran das Verhältnis Chinas zu anderen geopolitischen Partnern, etwa den USA oder Saudi-Arabien, belasten. Insbesondere das Verhältnis zu Washington bleibt angespannt, da die USA streng gegen Geschäfte mit dem iranischen Öl vorgehen und dadurch internationales Handelsrecht beeinflussen. Dennoch dürfte Chinas Engagement im iranischen Ölsektor mittelfristig weiter wachsen.

Asiens wachsender Energiehunger erfordert Lösungen, die über traditionelle Lieferquellen hinausgehen. Das Zusammenspiel aus wirtschaftlichen Vorteilen, strategischer Diversifizierung und geopolitischer Einflussnahme macht den iranischen Ölmarkt für China attraktiv. Dabei ist zu erwarten, dass beide Länder weiterhin Wege finden werden, die internationalen Restriktionen zu umgehen und ihre Zusammenarbeit auszubauen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chinas zunehmende Abhängigkeit von billigem iranischem Öl ein Schlüsselthema für den globalen Energiemarkt darstellt. Es beeinflusst Handelsströme, geopolitische Allianzen und die wirtschaftlichen Strategien beider Länder.

Während die Suche nach kostengünstigen Energiequellen für China essenziell bleibt, sind die politischen Risiken und Herausforderungen nicht zu unterschätzen. Die weitere Entwicklung dieses Trends bleibt ein bedeutender Faktor für die globale Wirtschaft und internationale Politik.