Die digitale Welt verändert nicht nur die Art, wie Menschen miteinander kommunizieren, Informationen teilen und Unterhaltung konsumieren, sondern auch, wie Gerichte und Ermittler Beweise bewerten. Ein aktuelles Verfahren in den USA hat ein bedeutendes Urteil hervorgebracht: Social-Media-Likes, also die einfachen Klicks auf Plattformen wie Facebook oder Instagram, können als zulässige Beweismittel in Fällen von Online-Piraterie dienen. Diese Entscheidung öffnet eine neue Tür zu digitalen Ermittlungspraktiken und hat das Potenzial, die juristische Landschaft im Bereich der Urheberrechtsverletzungen nachhaltig zu beeinflussen. Im Mittelpunkt des Rechtsstreits steht ein Fall aus Florida, in dem ein Mann namens John R. beschuldigt wurde, umfangreiches urheberrechtlich geschütztes Material über das BitTorrent-Protokoll illegal heruntergeladen und geteilt zu haben.

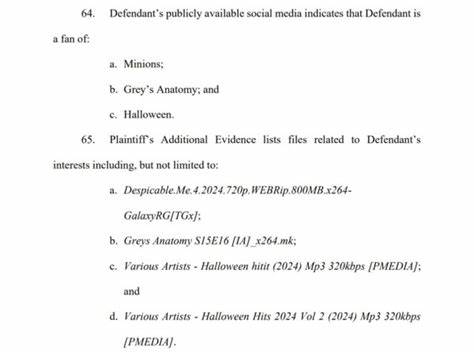

Die Klägerin, die Firma Strike 3 Holdings, ist als eine der aggressivsten Klägerinnen in diesem Bereich bekannt und hat tausende von Verfahren gegen vermeintliche Online-Piraten angestrengt. Aufgrund einer IP-Adresse konnte die Internetverbindung von John R. mit dem illegalen Datentransfer in Verbindung gebracht werden. Doch um die Identität des tatsächlichen Täters zu untermauern, setzten die Kläger ungewöhnlich auf die sozialen Medien des Angeklagten. Strike 3 legte dem Gericht vor, dass John R.

öffentlich auf seinen Social-Media-Profilen likes für Filme und Serien hinterlassen habe, die mit den illegal über BitTorrent heruntergeladenen Inhalten korrespondieren. Dazu zählten beispielsweise Likes für 'Star Wars', 'Minions', 'Grey’s Anatomy' und diverse Halloween-bezogene Medien. Zwar besitzt Strike 3 keine Rechte an den meisten dieser Werke, doch nutzten sie die Übereinstimmung als indirekten Beweis dafür, dass John R. der richtige Beschuldigte sei. Die Verteidigung bemängelte vehement die mangelnde Beweiskraft dieser sogenannten 'circumstantial evidence'.

Sie argumentierte, dass Likes in sozialen Netzwerken sehr allgemein seien und eben keine eindeutige Verbindung zwischen dem Nutzer und den Urheberrechtsverletzungen herstellen könnten. Zudem machten sie darauf aufmerksam, dass die beanstandeten Social-Media-Interaktionen lediglich einen winzigen Bruchteil von weniger als einem Prozent der insgesamt über 5.000 angeblichen Downloads repräsentieren. Es könne ebenso gut jemand anderes aus dem Haushalt oder dessen Umfeld für die Downloads verantwortlich sein. Die Gerichtsentscheidung fiel jedoch zugunsten von Strike 3 aus.

Richterin Sheri Polster Chappell setzte sich intensiv mit der juristischen Frage auseinander, inwiefern digitale Spuren wie Likes zu Beweiszwecken taugen. In ihrem Urteil führt sie an, dass übereinstimmende Interessen, die auf Social-Media-Profilen öffentlich sichtbar sind, durchaus geeignet sind, eine Verbindung zwischen einer IP-Adresse und dem mutmaßlichen Nutzer zu belegen. Damit sei die Grundlage für eine weitergehende juristische Prüfung und Stellungnahme ausreichend, um den Prozess nicht bereits im Frühstadium abzulehnen. Dieses Urteil markiert eine bedeutende Entwicklung im Kontext digitaler Beweisführung. Während in der Vergangenheit vor allem technische Beweise wie IP-Tracking, Netzwerkprotokolle oder Software-Daten herangezogen wurden, eröffnen sich nun neue Informationsquellen durch die öffentliche digitale Präsenz von Verdächtigen im Internet.

Die Verwendung von Social-Media-Daten greift dabei auf öffentlich zugängliche Informationen zurück, die potenziell viel über die Vorlieben und Aktivitäten einer Person aussagen. Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind weitreichend. Einerseits ermöglicht sie den Rechteinhabern eine stärkere Position bei der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Die Kombination von IP-Adressen mit individuellen Nutzerprofilen kann die Identifizierung von Tätern vereinfachen und evidenzbasierte Strafermittlungen stärken. Andererseits wirft sie bedeutsame Fragen zum Datenschutz, zur Privatsphäre und zur Rechtsklarheit auf.

Kritiker sehen darin eine Verwischung der Grenzen zwischen privaten Interessen und öffentlicher Beweisführung. Der Einsatz sozialer Medien als Beweismittel muss dabei sorgfältig abgewogen werden. Likes allein sind kein direkter Beweis für eine Straftat, sondern ergänzen andere Indizien. Die richterliche Entscheidung signalisiert, dass solche Beweise zwar das Gesamtbild verstärken können, jedoch nicht ausreichen, um einen Täter eindeutig zu verurteilen. Es bleibt Aufgabe der Gerichte, alle Fakten im Gesamtzusammenhang zu betrachten und keine voreiligen Schlüsse zu ziehen.

Ebenfalls unterstrichen wird die Bedeutung der Rechtssicherheit für die Betroffenen. In vielen Fällen werden Personen ohne schlüssige Beweise angeschuldigt, was nicht nur juristische Konsequenzen, sondern auch soziale Nachteile mit sich bringen kann. Die neue Praxis erinnert daran, dass digitale Spuren eine komplexe Interpretation benötigen und nicht überstrapaziert werden dürfen. Im Praxisalltag der Ermittlungen eröffnet das Urteil Studien und Diskussionen über die Rolle von digitalen Verhaltensprofilen. Neben Likes könnten künftig auch andere soziale Signale, wie Kommentare, geteilte Inhalte oder Audience-Interaktionen, in das Ermittlungsportfolio aufgenommen werden.

Gleichzeitig fordert es eine verstärkte Sensibilisierung bei Nutzern für ihre digitale Footprint und eine reflektierte Nutzung sozialer Netzwerke. Abschließend steht fest, dass in der digitalen Welt die Grenzen zwischen öffentlichen Äußerungen und persönlicher Privatsphäre zunehmend verschwimmen. Urheberrechtsfälle im Internet zeigen exemplarisch, wie moderne Technologien und Social-Media-Aktivitäten miteinander verknüpft werden können, um Recht durchzusetzen. Das jüngste US-Gerichtsurteil ist somit mehr als nur eine Einzelfallentscheidung – es ist ein Signal für zukünftige juristische Auseinandersetzungen im digitalen Zeitalter, in denen Likes und andere Interaktionen mehr als nur Sympathiebekundungen sein können.