Die europäische Finanzlandschaft steht vor erheblichen Herausforderungen, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben scheinen, jedoch tiefgreifende und vernetzte Auswirkungen haben können. Paolo Ardoino, CEO des bekannten Stablecoin-Emittenten Tether, hat in jüngsten Interviews eindringlich vor den Gefahren gewarnt, die die aktuelle Bankenlandschaft und der EU-Einlagenschutz für die Stabilität von Stablecoin-Reserven bergen. Seine Analysen liefern einen kritischen Blick auf die europäischen Regulierungsmechanismen und ihre möglichen Konsequenzen für das gesamte Finanzsystem. Stablecoins, immer wichtiger werdende digitale Währungen, die typischerweise an traditionelle Währungen wie den Euro oder US-Dollar gebunden sind, müssen jederzeit durch liquide Rücklagen gedeckt sein. Doch die europäische Regulierung zwingt Emittenten wie Tether dazu, einen erheblichen Teil – bis zu 60 Prozent – dieser Rücklagen in Bankeinlagen zu halten, die durch den EU-Einlagenschutz nur bis zu 100.

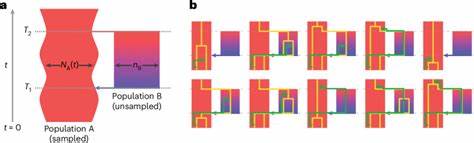

000 Euro abgesichert sind. Aus Sicht von Ardoino ist dies vergleichbar mit „auf ein loderndes Feuer zu spucken“, da damit enorme Summen in potenziell ungeschützten und riskanten regionalen Banken gebunden sind. Die Funktionsweise europäischer Banken basiert auf dem sogenannten Fraktionalreserve-Prinzip. Das heißt, Banken halten nur einen Bruchteil ihrer Einlagen physisch als Reserve und verleihen den Großteil an Unternehmen und Privatpersonen zur Finanzierung von Hypotheken, Investitionen oder Geschäftsgründungen. Ardoino konkretisiert dieses Modell am Beispiel von 6 Milliarden Euro, die Stablecoins als Bankeinlagen in kleineren Banken halten könnten, von denen 90 Prozent verleast werden.

Diese enorme Kreditsumme kann bei plötzlichen Auszahlungsanforderungen schnell zum Problem werden, weil dann nicht genügend sofort liquides Kapital vorhanden ist. Diese Dynamik erinnert stark an die Problematik, die 2023 zur Insolvenz der Silicon Valley Bank geführt hat. Dort führten massive Rücknahmen seitens der Kunden zu einem plötzlichen Liquiditätsengpass, der die Bank letztlich zum Scheitern brachte. Ardoino warnt, dass ein vergleichbares Szenario in Europa vorprogrammiert sein könnte. Sollte nur ein Bruchteil der Anleger, beispielsweise 20 Prozent, plötzlich ihre Einlagen abziehen wollen, könnten die Banken nicht ausreichend liquide sein und damit in große Schwierigkeiten geraten.

Die Konsequenzen eines solchen Bankenzusammenbruchs würden sich direkt auf Stablecoin-Emittenten auswirken. Die digitale Währung selbst bliebe zwar stabil im Prinzip, doch die Rücklagen, mit denen sie gedeckt ist, würden de facto zusammenbrechen. Ardoino veranschaulicht dies drastisch: Eine Stablecoin-Plattform könnte bankrottgehen – nicht aufgrund eigener Fehler, sondern weil die Bank, bei der sie ihre Reserven hält, pleitegeht. Regierungen könnten dies dann zum Anlass nehmen, Stablecoins pauschal als gefährlich zu brandmarken und regulatorische Maßnahmen verschärfen. Weitere Risiken ergeben sich daraus, dass große europäische Banken, wie etwa die UBS, sich weigern, Stablecoin-Gelder zu verwahren.

Diese Ablehnung drängt Stablecoin-Anbieter darauf, kleinere und weniger stabile Banken als Partner zu wählen, was wiederum das Systemrisiko erhöht. Die anvisierten EU-Vorschriften, die den Banken Liquidität verschaffen sollen, könnten auf diese Weise ungewollt eine Kettenreaktion im Finanzsektor auslösen. Vor dem Hintergrund dieser Warnungen steht Tether vor interessanten Weichenstellungen. Das Unternehmen plant, ein neues Stablecoin-Produkt für den US-Markt zu lancieren, was auch den Fokus verlagern könnte. Gleichzeitig investiert Tether verstärkt in den Ausbau seines Portfolios außerhalb des reinen Krypto-Ökosystems, etwa durch Beteiligungen an agrarwirtschaftlichen Unternehmen in Lateinamerika.

Dies zeigt ein strategisches Bemühen darum, Risiken zu streuen und neue Märkte zu erschließen. Für den europäischen Finanzsektor bedeuten die Aussagen von Paolo Ardoino eine Einladung zu dringend benötigten Reformen bei der Regulierung von Stablecoins und der Einlagensicherung. Die derzeitigen Absicherungen erscheinen angesichts der beträchlichen Summen, die im digitalen Währungsmarkt zirkulieren, ungenügend, um finanzielle Schocks abzufedern. Insbesondere die Fragmentierung in kleinere Banken als Verwahrer von Stablecoin-Geldern schafft ein erhöhtes Risiko, das nicht nur die Stabilität der Kryptowährungen, sondern das gesamte Finanzsystem bedrohen könnte. Die EU steht somit vor einer Gratwanderung: Einerseits muss die Regulierung Innovation und Wachstum des Kryptowährungssektors fördern, andererseits aber systemische Risiken minimieren und den Schutz der Anleger gewährleisten.

Ohne eine Anpassung der Sicherungsmechanismen und klare Richtlinien könnte Europa von einer Finanzkrise betroffen sein, die im Schatten der Krypto-Entwicklungen wächst. Erfahrene Beobachter sehen in Ardoinos Warnungen nicht nur einen Weckruf für die Politik, sondern auch für Investoren und Marktteilnehmer. Die zunehmende Verflechtung zwischen traditionellen Banken und digitalen Währungen macht es unerlässlich, mögliche Schwachstellen im System genau zu analysieren und transparente Lösungen zu entwickeln. Zusammenfassend verdeutlicht die Debatte rund um Tethers Kritik an der EU-Einlagensicherung eine tiefere Problematik im Umgang mit der Digitalisierung des Finanzwesens. Sicherheiten, Regulierung und Liquiditätsmanagement müssen zeitgemäß weiterentwickelt werden, um das Vertrauen in Stablecoins und die dahinterstehenden Finanzstrukturen zu stärken und langfristig Marktstabilität zu gewährleisten.

Der Blick auf die jüngsten Bankenzusammenbrüche in den USA und die derzeitigen europäischen Vorschriften bietet eine wichtige Gelegenheit, proaktiv systemische Risiken zu adressieren und die Weichen für eine nachhaltige Finanzzukunft zu stellen.