Wikipedia gilt seit Langem als eine der größten und beliebtesten Online-Enzyklopädien der Welt. Mit Millionen von Artikeln in zahlreichen Sprachen ist die Plattform für viele Nutzer eine wichtige Informationsquelle. Dennoch gibt es immer wieder Kritikpunkte an der Funktionsweise von Wikipedia, insbesondere hinsichtlich Voreingenommenheit, der Behandlung von Kritik und den internen Machtstrukturen. Eine besondere und kontroverse Sichtweise stammt aus dem Blog "Wikipedia Flood", in dem Wikipedia mit Scientology verglichen und als eine Art Kult beschrieben wird. Dieser Vergleich mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, doch bei genauerem Hinsehen zeigen sich einige bemerkenswerte Parallelen in den sozialen Dynamiken und der Weise, wie beide Gemeinschaften mit abweichender Meinung umgehen.

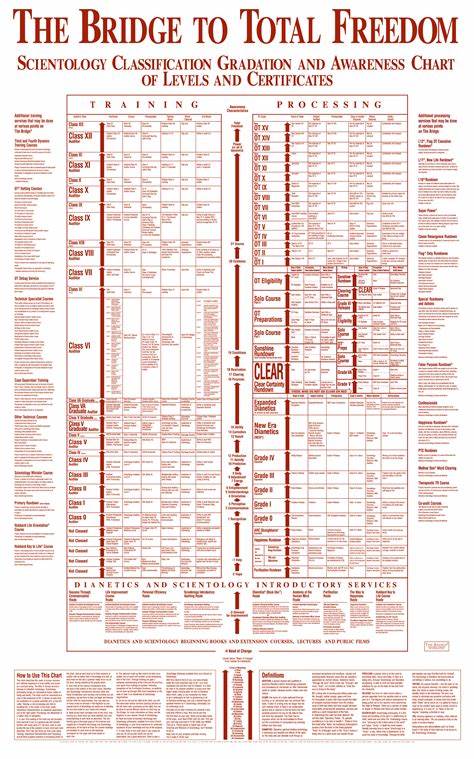

Der Begriff "Kult" ist dabei nicht im klassischen religiösen Sinne zu verstehen, sondern soll eine bestimmte Organisationsform mit stark ausgeprägter Gruppendynamik und Abwehrmechanismus gegenüber Außenstehenden beschreiben. Im Kern sagt der "Wikipedia Flood"-Blog, dass Wikipedia eine feste Gruppe von engagierten Nutzern besitzt, die schöpferische Kontrolle über Inhalte ausüben und Veränderungen, insbesondere von außen kommender Kritik, oft ablehnend begegnen. Dies ähnelt dem von Scientology bekannten Phänomen, dass eine kleine Gruppe von Anhängern interne Vereinigungsprozesse mit rigiden Regeln durchführt und Kritiker aggressiv verfolgt. In Scientology wird dieser Umgang mit Kritikern als "Fair Game" bezeichnet– eine Praxis, bei der Gegner systematisch diffamiert und bekämpft werden, ohne Rücksicht auf moralische oder rechtliche Grenzen. Im Fall von Wikipedia wird zwar kein direkter körperlicher Schaden angerichtet, jedoch kann die Online-Enzyklopädie durch gezielte Bearbeitungen von Artikeln den Ruf von Personen gezielt schädigen.

Ein im Blog besprochenes Beispiel ist die Behandlung des Wikipedia-Artikels über Edward R. Martin Jr., ehemaliger US-Staatsanwalt. Nach einer kritischen Stellungnahme Martins gegenüber der Wikimedia Foundation wird sein Artikel massiv umgeschrieben und mit abwertenden Formulierungen versehen, die ihn als rechtsgerichteten politischen Gegner darstellen. Diese Praxis wird im Blog als "Revenge Editing" bezeichnet – das strategische Verfälschen von Inhalten, um Kritiker öffentlich in Verruf zu bringen.

Interessant ist der Verweis auf Äußerungen aus dem Jahr 2005, wo bereits ein Journalist der britischen Tageszeitung The Guardian auf die kultähnliche Atmosphäre bei Wikipedia hinwies. Er beschrieb die Plattform als ein Online-Phänomen mit "quasi-religiösem Eifer" bezüglich der eigenen Sichtweise auf die "Richtigkeit" von Inhalten. Auch nach über 20 Jahren scheint diese Charakteristik weiterhin präsent zu sein: Wikipedia und ihre Anwender fordern einen hohen Grad an Konformität und weisen oft vehement jede Kritik zurück. Neben der gruppendynamischen Abschottung existieren auch strukturelle Problemfelder. Die Anonymität vieler Wikipedia-Autoren, die sich durch Pseudonyme oder Benutzernamen verstecken, führt zu einem Mangel an Verantwortlichkeit.

Gleichzeitig existiert ein komplexes Regelwerk mit speziellen Gremien wie den Schiedsgerichten und Administratoren, die Autorität über Diskussionen und Inhalte ausüben. Dieses System kann als bürokratische oder oligarchische Struktur gesehen werden, in der eine kleine, gut vernetzte Elite die Kontrolle über die Plattform behält – eine weitere Eigenschaft, die der Definition eines Kultes als "kleine Gruppe mit besonderen Praktiken" nahekommt. Auch die politische Ausrichtung von Wikipedia steht in der Kritik. Der Blog "Wikipedia Flood" argumentiert, dass die Plattform als Ganzes eine tendenziell linke bis linksliberale Ausrichtung habe und gleichzeitig antisemitische Tendenzen aufweise. Diese schwerwiegenden Anschuldigungen stützen sich auf die Analyse spezifischer politisch umstrittener Themen, die auf Wikipedia behandelt werden, wie etwa den Nahostkonflikt und die Darstellung Israels.

Dabei wird oft behauptet, dass pro-israelische Stimmen systematisch benachteiligt oder ausgegrenzt sowie pro-palästinensische Narrative bevorzugt würden. Die Debatte um politische Voreingenommenheit ist nicht neu und betrifft viele mediale und digitale Plattformen. Dennoch wird Wikipedia – gerade wegen seines Anspruchs auf Neutralität und Verlässlichkeit – besonders scharf darauf geprüft. Institutionen wie die Anti-Defamation League (ADL) haben Berichte veröffentlicht, die auf Probleme durch Bias und Antisemitismus auch auf der Plattform hinweisen. Die Offenlegung solcher Herausforderungen stellt jedoch nur einen Teil der Problematik dar, denn laut Kritikern lässt sich Wikipedia aufgrund seiner internen Kultur nicht selbst reformieren.

Die Annahme, dass eine dezentralisierte und basisdemokratische Plattform automatisch neutral oder objektiv funktioniert, wird somit infrage gestellt. Eine weitere Parallele zu Scientology bilden spezifische Kontrollmechanismen, die Wikipedia einsetzt, um Diskussionsverläufe oder strittige Themen zu überwachen und zu regulieren. Der Blog nennt hier analog zur "Sea Org" von Scientology die "Recent Changes Patrol" (RCP) – eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die meist neu veröffentlichte Änderungen überwachen und bei Verstößen kritisieren oder rückgängig machen. Weiterhin existieren interne Gremien wie CheckUsers, Arbitratoren sowie die Oversights, die als autoritäre Instanzen innerhalb der Wikipedia-Struktur fungieren. Sie übernehmen die funktionale Rolle vergleichbar mit Scientologys Office of Special Affairs, das für Konflikt- und Krisenmanagement zuständig ist.

Neben den organisatorischen und strukturellen Aspekten zeigt die inhaltspolitische Praxis weitere charakteristische Merkmale. Wikipedia hat viele Regeln, die das Verhalten der Nutzer einschränken und steuern, zum Beispiel die sogenannten „Neutral Point of View“-Richtlinien (NPOV). Theoretisch sollen damit alle Artikel aus einer ausgewogenen Perspektive verfasst werden. Doch in der Praxis entsteht aufgrund der Interpretation dieser Regeln durch unterschiedliche Gruppen oft eine Polarisierung. Die Poolbildung von Gleichgesinnten führt dazu, dass kontroverse Themen keine objektive Debatte zulassen, sondern Schlachten um Löschungen, Umformulierungen und Revertierungen stattfinden.

Der Blog stellt auch fest, dass Wikipedia insbesondere bei politischen und gesellschaftlichen Themen eine beschleunigte Eskalation erfährt, wenn sie sich einer Kritik ausgesetzt sieht. Anstatt einen offenen Diskurs zu fördern, kommt es zu Ausschlussverfahren, Sperren von Nutzern und personalisierten Attacken gegen Kritiker. Der Begriff „Dead Agenting“, entlehnt aus der Scientology-Terminologie, beschreibt diesen Mechanismus der gezielten Diffamierung von Andersdenkenden. Das Ziel ist es, den Kritiker als unglaubwürdig oder extrem darzustellen, um dessen Einfluss zumindest innerhalb der Wikipedia-Community zu minimieren. Ein Beispiel dafür ist die Reaktion auf die Bemühungen von Edward R.

Martin Jr., der – als nicht besonders prominenter Politiker – aufgrund seiner kritischen Briefe an die Wikimedia Foundation plötzlich ins Zentrum einer aggressiven Kampagne geriet. Sein Wikipedia-Artikel wurde radikal verändert, um ihn in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen. Solche zuvor nicht kontrollierbaren Prozesse werfen Fragen zur Qualitätssicherung und Ethik innerhalb der Plattform auf. Kritiker fordern inzwischen, die Steuerbefreiung der Wikimedia Foundation zu überprüfen, da die Organisation öffentlich-rechtliche Gelder erhält, aber nicht die erwartete Neutralität und Transparenz aufweist.

Zudem wird durch die strukturellen Eigenheiten von Wikipedia eine Selbstreinigung zunehmend erschwert. Kultähnliche Mechanismen verhindern Veränderungen und fördern stattdessen Gruppenbindung, Konformität und Leistungsmediokrität. Die Gegenposition verweist darauf, dass Wikipedia als Gemeinschaftsprojekt einer Vielzahl von freiwilligen Autoren nicht einfach mit einer streng hierarchischen Organisation zu vergleichen sei. Zudem seien Veränderungen in einem dezentrale System langsam, aber möglich. Allerdings zeigt die kritische Betrachtung, dass die wirklichen Machtzentren bei Wikipedia oft anonym bleiben und der Zugang zu entscheidenden Funktionen eine Wissenshürde bedeutet, die Außenstehenden den Einfluss erschwert.

Abschließend lässt sich sagen, dass der Vergleich von Wikipedia mit Scientology als Kult ein provokanter, aber gewissermaßen aufschlussreicher Blickwinkel ist. Er hilft dabei, die komplexe Gruppendynamik, das Verhalten gegenüber Kritik und die Herausforderungen einer Großplattform, die von Ehrenamtlichen betrieben wird, besser zu verstehen. Zugleich wirft er wichtige Fragen auf über die Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit und Fairness von Wikipedia als Informationsquelle. Für Nutzer im Internet gilt es daher, Wikipedia Artikel stets kritisch zu hinterfragen, verschiedene Quellen zu Rate zu ziehen und sich der möglichen Einseitigkeiten und internen Streitigkeiten bewusst zu sein. In einer digitalisierten Welt, in der Wissen immer schneller erzeugt und verbreitet wird, bleibt der reflektierte Umgang mit Informationen unerlässlich.

Wikipedia wird weiter eine zentrale Rolle bei der Wissensvermittlung spielen, doch die Kritik zeigt, dass eine bewusste und transparente Gestaltung der Plattform nötig ist, um das Vertrauen der Nutzer dauerhaft zu sichern.