Lipoprotein(a), kurz Lp(a), ist ein kaum bekannter, jedoch wesentlicher Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Während LDL-Cholesterin, das sogenannte „schlechte“ Cholesterin, weithin bekannt ist, wird Lp(a) häufig übersehen – dabei ist es nach aktuellen Studien sogar etwa sechs Mal atherogener, also gefäßschädigender, als normales LDL. Diese Erkenntnis revolutioniert das Verständnis von genetisch bedingten Risiken für Arteriosklerose und koronare Herzerkrankungen. Die Bedeutung von Lp(a) ist in den letzten Jahren intensiv erforscht worden, auch Experten wie Peter Attia und Sotirios Tsimikas zählen es heute zu den wichtigsten zu testenden Biomarkern bei Herz-Kreislauf-Risiken. Die American College of Cardiology empfiehlt mittlerweile sogar eine einmalige Messung im Leben, um individuelle Risikoprofile besser einschätzen zu können.

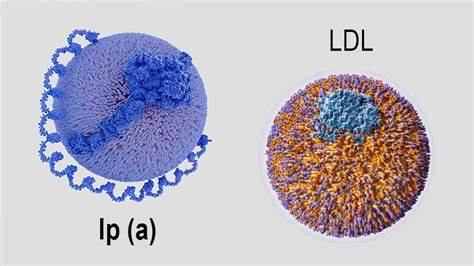

Doch was genau ist Lipoprotein(a), wie unterscheidet es sich von LDL und wie beeinflusst es unser Herzinfarktrisiko? Welche Werte gelten als normal und was lässt sich tun, wenn die Lp(a)-Konzentration zu hoch ist? Diese Fragen werden im Folgenden umfassend beantwortet. Lp(a) ist strukturell ein LDL-Teilchen, das zusätzlich mit dem Apoprotein(a), einer speziellen Protein-Komponente, umhüllt ist. Dieses Protein bewirkt eine Tarnung gegenüber den Rezeptoren in der Leber, die normalerweise LDL-Partikel aufnehmen würden. Das hat zur Folge, dass Lp(a) erheblich schlechter aus dem Blutkreislauf entfernt wird als normales LDL. Daher verbleiben diese Partikel länger im Blut und können vermehrt Entzündungsprozesse in den Gefäßen fördern.

Forscher schätzen, dass einzelne Lp(a)-Teilchen etwa sechsmal so stark atherogen sind wie Standard-LDL-Partikel mit ApoB, einem Marker für die Anzahl der atherogenen Partikel. Die genetische Komponente bei Lp(a) ist außergewöhnlich stark ausgeprägt. Zwischen verschiedenen Menschen können die Lp(a)-Werte auf natürliche Weise um das 100-fache variieren. Etwa 80-90 Prozent dieser Variation beruhen auf genetischen Faktoren, weshalb sich die Werte bereits im Kindesalter stabilisieren und sich kaum durch Lebensstiländerungen verändern lassen. Das macht Lp(a) zu einem erblich bedingten Risikofaktor von besonderer Bedeutung, der sich deutlich von anderen Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes oder Übergewicht unterscheidet.

Erhöhte Lp(a)-Konzentrationen sind mit einem signifikant höheren Risiko für koronare Herzerkrankungen verbunden. Studien zeigen, dass Personen mit einem Lp(a)-Wert über 100 mg/dL (im oberen Viertel der Bevölkerung) ein um 114 Prozent erhöhtes Risiko für schwere kardiovaskuläre Ereignisse haben. Schon Werte im Bereich von 10 bis 49 mg/dL werden mit einem um 28 Prozent erhöhten Risiko in Verbindung gebracht, und moderate Erhöhungen von 50 bis 99 mg/dL steigern das Risiko um 44 Prozent. Die kritische Schwelle liegt bei 30 mg/dL, wodurch Werte darunter generell als normal gelten. Dennoch ist ein optimaler Wert sogar bei 14 mg/dL oder tiefer anzusiedeln.

Neben dem erhöhten Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle ist auch die Lebenserwartung bei erhöhtem Lp(a) beeinträchtigt. Untersuchungen mit zehntausenden Teilnehmern zeigen, dass Menschen mit sehr hohen Werten im 95. Perzentil eine um etwa 1,5 Jahre verkürzte Lebenserwartung haben, was ihre biologische Alterung beschleunigt. Dabei wirkt Lp(a) auf mehreren Ebenen gefäßschädigend. Zum einen ist Lp(a) direkt entzündungsfördernd und begünstigt so die Arteriosklerose.

Zum anderen fördert es die Blutgerinnung und behindert den Abbau von Lipidablagerungen in den Gefäßen, was den Fortschritt der Gefäßverkalkung beschleunigt. Für den Nachweis von erhöhtem Lp(a) sind Bluttests heute gut verfügbar. Häufig wird die Konzentration in mg/dL angegeben, selten in nmol/L, was sich durch unterschiedliche Messmethoden und standardisierte Einheiten unterscheiden kann. Internationale Fachgesellschaften definieren leicht unterschiedliche Grenzwerte, die allermeisten sehen Werte über 125 nmol/L als hoch an, was etwa 50 mg/dL entspricht. Die Kosten für einen reinen Lp(a)-Test liegen bei circa 50 US-Dollar beziehungsweise entsprechend in Euro.

Es empfiehlt sich häufig, Lp(a) im Rahmen eines umfassenden Herzgesundheits-Panels testen zu lassen, das neben ApoB und Entzündungsmarkern wie hs-CRP auch weitere Herzrisikofaktoren berücksichtigt. Durch die genetisch bedingte Stabilität der Werte sind klassische LDL-senkende Maßnahmen wie Statine bei Lp(a) begrenzt wirksam. Diese Medikamente senken zwar LDL-Cholesterin, haben aber keinen signifikanten Einfluss auf Lp(a). Um die Lp(a)-Konzentration zumindest moderat zu reduzieren, wird seit Langem Niacin (Vitamin B3) diskutiert. Niacin kann Lp(a um 15 bis 25 Prozent senken, doch klinische Studien brachten keine klaren Belege, dass es dadurch zu weniger kardiovaskulären Ereignissen kommt.

Eine gesunde Ernährung mit niacinreichen Lebensmitteln wie Hefe, Fisch, Geflügel und Vollkornprodukten unterstützt dennoch die Herzgesundheit. Eine vielversprechende Zukunft liegt in den neueren medikamentösen Therapien. PCSK9-Inhibitoren, bereits zur Senkung von LDL zugelassen, reduzieren gleichzeitig Lp(a) um 20 bis 30 Prozent. Allerdings sind diese Medikamente derzeit teuer und werden nur unter bestimmten Bedingungen von Krankenkassen erstattet. Das vielversprechendste Entwicklungsfeld sind siRNA-Therapien wie Lepodisiran und Pelacarsen, die in klinischen Studien Lp(a) um über 90 Prozent senken konnten.

Wenn diese Mittel zugelassen werden, könnten sie eine Revolution in der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit erhöhtem Lp(a)-Wert darstellen. So lange diese Innovationen nicht für die breite Bevölkerung zugänglich sind, empfehlen Experten, insbesondere die Konzentration von ApoB und Gesamtcholesterin ernsthaft zu kontrollieren und durch Ernährung, Bewegung und Medikamente so niedrig wie möglich zu halten. Besonders wichtig ist es, zusätzlich bestehende Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Übergewicht und Diabetes zu managen. Die Aufklärung über Lp(a) rückt zunehmend in den Fokus der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Viele Menschen wissen nicht, dass sie genetisch ein hohes Risiko tragen, da herkömmliche Cholesterintests Lp(a) kaum beinhalten.