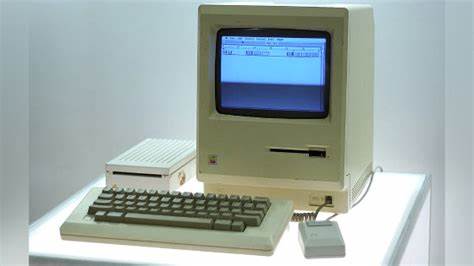

Der Wandel, den der Computer im Alltag erlebte, nahm mit der Einführung des originalen Macintosh im Jahr 1984 eine entscheidende Wendung. Während viele bei der Bildschirmauflösung sofort an ein klassisches 4:3-Format wie 512×384 Pixel denken, nutzte der originale Macintosh stattdessen eine ungewöhnliche Auflösung von 512×342 Pixeln. Diese scheinbare Abweichung weckte seit jeher Neugierde bei Technik-Enthusiasten und Historikern gleichermaßen. Die Gründe dafür sind jedoch tief in den technologischen Einschränkungen und ambitionierten Designentscheidungen der damaligen Zeit verwurzelt und spiegeln Apples Bemühungen wider, die perfekte Balance zwischen Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Kosten zu finden. Um das Phänomen zu verstehen, lohnt es sich, einen genaueren Blick auf die Hardwaregrenzen, das Betriebssystem, das Designprinzip und den Kontext der frühen 1980er Jahre zu werfen.

Das erste und wahrscheinlich wichtigste Thema ist der knappe Speicher des originalen Macintosh. Mit lediglich 128 Kilobyte RAM, was heute geradezu winzig wirkt, war Apples Designteam mit einer erheblichen Herausforderung konfrontiert. Jeder zusätzliche Pixel bedeutete mehr Arbeitsspeicher, der benötigt wurde, um den Bildschirminhalt im sogenannten Framebuffer zu speichern. Bei einer Auflösung von 512×342 Pixeln mit nur zwei Farbzuständen – Schwarz und Weiß – benötigte das System knapp 21,8 Kilobyte allein für die Bilddaten. Hätte Apple stattdessen ein traditionelleres 4:3-Format mit 512×384 Pixeln verwendet, wären es rund 24 Kilobyte gewesen.

Diese scheinbar kleinen Unterschiede in der benötigten Speichergröße waren jedoch essentiell, da eine Erhöhung des Speichers damals nicht nur kostenintensiv, sondern auch mit technischem Mehraufwand verbunden war. Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass der Macintosh Prozessor, ein Motorola 68000 mit 7,83 Megahertz, sowohl für die Computerausführung als auch für die Darstellung des Bildschirms zuständig war. Es gab keine separate Grafikkarte, wie wir sie heute kennen. Stattdessen verbrauchte die Bildschirmaktualisierung rund ein Drittel der CPU-Zeit. Eine höhere vertikale Auflösung hätte bedeutet, dass die CPU noch mehr Zeit für das Displaymanagement aufwenden müsste, was zulasten der Rechenleistung für das Betriebssystem und die Anwendungen gegangen wäre.

Apples Ingenieure verfolgten daher das Ziel, die Framerate möglichst hoch und das Flimmern auf dem monochromen CRT-Bildschirm niedrig zu halten. Eine vertikale Auflösung von 342 Pixeln war offenbar der optimale Kompromiss, um diese Balance zu gewährleisten. Ein zusätzlicher Grund für diese spezifische Auflösung war die präzise Anpassung der Pixelgröße, um sogenannte „quadratische Pixel“ zu ermöglichen. Diese sind von gleicher Höhe und Breite und sorgen für eine natürliche Darstellung von Formen und Grafiken. Apples Vorgänger, der Lisa-Computer, verwendete rechteckige Pixel, was dazu führte, dass objekthafte Darstellungen verzerrt erschienen.

Indem der Macintosh eine Auflösung wählte, die der Größe des 9-Zoll-CRT-Bildschirms entsprach und eine Pixelanzahl von 512×342 Pixeln bot, gelang Apple, diese Verzerrungen zu vermeiden und eine klare und optisch stimmige Benutzeroberfläche zu präsentieren. Die Wahl der Bildschirmauflösung war darüber hinaus stark beeinflusst von den Zielsetzungen und Designphilosophien, die Apple verfolgte. Das Team wollte einen Bildschirm, der nicht nur technisch funktional war, sondern auch dem WYSIWYG-Prinzip (What You See Is What You Get) gerecht wurde. Für Text- und Grafikprogramme wie MacWrite und MacPaint war eine exakte Spiegelung der Druckausgabe wichtig. Die 72 Pixel pro Zoll (PPI) des Bildschirms entsprachen der Druckauflösung vieler Schreibmaschinen und Drucker jener Zeit.

Dadurch konnten Nutzer ihre Dokumente am Bildschirm realitätsnah bearbeiten, was die Benutzerfreundlichkeit und das Workflow-Erlebnis erheblich verbesserte. Im Vergleich zu anderen Computern und deren Bildschirmauflösungen stechen Apples Entscheidungen besonders hervor. Geräte wie der Commodore 64 boten beispielsweise eine maximale Bildschirmauflösung von 320×200 Pixeln, und der Apple IIe hatte bei hohen Grafikmodi lediglich 560×192 Pixel. Diese Werte zeigten die niedrige vertikale Auflösung, die typisch für viele zeitgenössische Computer war. Eine vertikale Auflösung von nur 342 Pixeln beim Macintosh war daher ebenfalls ein Schritt nach vorne, der jedoch nicht übertrieben wurde, um die verhältnismäßig geringe Speicherkapazität und die CPU-Leistung nicht zu überfordern.

Historisch betrachtet stellte die Entscheidung für 512×342 Pixel auch eine klare Vision dar, um die Grenzen des technisch Machbaren im Jahr 1984 auszureizen. Der Macintosh wollte nicht einfach nur ein weiterer Computer sein; er sollte durch sein grafisches Benutzerinterface und sein konsistentes Design eine neue Ära einläuten. Apple offenbahm, dass die Grafikhardware und die Bildschirmauflösung als integrierte Einheit entwickelt wurden, um die bestmögliche Bildqualität zu erreichen. Das einheitliche Erscheinungsbild, bei dem Mausbetrieb, Schriftarten und grafische Elemente perfekt zusammenarbeiteten, war ein Alleinstellungsmerkmal, das andere Hersteller nicht einmal in Betracht zogen. Das weiße Hintergrunddesign des Macs war ein weiteres Konzept, das für die Wahl der Bildschirmauflösung und die daraus resultierenden Hardwareanforderungen ausschlaggebend war.

Im Gegensatz zu anderen Systemen, die typischerweise weiße Pixel auf schwarzem Grund darstellten, entschied sich Apple für einen schwarzen Text auf weißem Grund, der dem Papierdruck ähnelte. Diese Entscheidung führte zu mehr Anforderungen an die Hardware, insbesondere bezüglich des Bildwiederholungsfrequenz, um Flimmern zu vermeiden. Auch hier wurde die vertikale Pixelzahl bewusst passend gewählt, damit die Bildwiederholrate von 60 Hertz eingehalten werden konnte, ohne dass die CPU zu stark belastet wurde. Interessanterweise wurde die ursprüngliche Planung des Macintosh-Displays noch kleiner angesetzt. Frühe Entwürfe sahen eine Auflösung von etwa 256×256 Pixeln vor.

Doch sichergestellt durch einen Architekturwechsel und die Verwendung eines 16-Bit-Speicherbusses konnte die Bildschirmauflösung schließlich auf 512×342 verdoppelt werden. Dies war ein Meilenstein und machte den Macintosh zu einem technisch beeindruckenden Gerät seiner Zeit. Darüber hinaus führte Apple mit dem späteren Color Classic und Colour Classic II Displays in der Größe von 10 Zoll ein und unterstützte eine volle 512×384 Pixel Auflösung. Diese Verbesserungen wurden durch Fortschritte in Speicher und Prozessorleistung ermöglicht. Das bestätigt, dass Apple durchaus wusste, welche Vorteile eine höhere Auflösung mit sich bringt, sich für das Original jedoch ganz bewusst aus technischen und wirtschaftlichen Gründen für die niedrigere vertikale Pixelanzahl entschied.

Der Einfluss dieser Entscheidungen reicht weit über die reine Technik hinaus. Die Beschränkungen des ursprünglichen Macintosh schufen ein kreatives Umfeld, in dem Entwickler Software designen mussten, die mit wenig Ressourcen arbeitete und dennoch intuitiv und leistungsfähig war. Programme wie MacPaint und MacWrite wurden zu Ikonen der frühen Computerära, die die Möglichkeiten eines womöglich technisch limitierten Systems auf beeindruckende Weise ausschöpften. Nicht zuletzt spiegelt die Bildschirmauflösung von 512×342 Pixeln bei der 9-Zoll-Diagonale auch eine strategische Kompromissbildung wider, die Apple bis heute prägt: innovative Technologie mit pragmatischer Produktgestaltung zu vereinen, um eine optimale Nutzererfahrung zu bieten. Das Zusammenspiel von CPU-Leistung, Speicherverfügbarkeit, Bildschirmtechnologie und Designvision war in der Entwicklung des Mac ein einzigartiges Beispiel dafür.

![Concatenative programming and stack-based languages (2023) [video]](/images/7281A6BF-D40D-46BA-B85F-DB21CF5F99B8)

![I put 5 years of community writing into NotebookLM. Here's the audio summary [video]](/images/FA7AEAAE-E98D-43C0-B39F-BC281FAB2662)