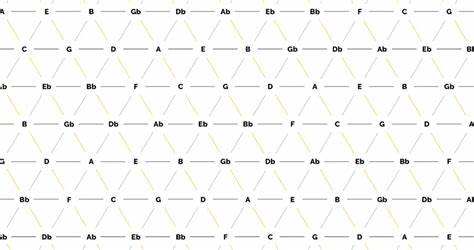

Das Tonnetz ist ein bemerkenswertes Werkzeug in der Musiktheorie, das die Beziehungen zwischen Tönen und Akkorden anschaulich und nachvollziehbar macht. Ursprünglich von dem Mathematiker und Musiktheoretiker Leonhard Euler im Jahr 1739 entwickelt, hat das Tonnetz im Laufe der Jahrhunderte eine bedeutende Rolle bei der Analyse und Veranschaulichung harmonischer Zusammenhänge in der europäischen Musik eingenommen. Es handelt sich dabei um ein konzeptionelles Gitternetz, welches Töne in einem räumlichen Zusammenhang darstellt und so harmonische Bewegungen und Akkordverwandtschaften intuitiv begreifbar macht. Einen besonderen Stellenwert besitzt das Tonnetz in der Abbildung von Dreiklangsbeziehungen und Modulationsvorgängen zwischen Tonarten. Im Fokus steht dabei die Darstellung von Tonabständen wie der reinen Quinte und der großen Terz, was traditionelle Tonsysteme und moderne Harmonielehren miteinander verbindet.

Die Geschichte des Tonnetzes beginnt mit Euler, der bereits im 18. Jahrhundert eine Grafik erstellte, welche die Verbindungen zwischen Tönen über Intervalle wie die perfekte Quinte und die große Terz verdeutlicht. Seine Darstellung zeigte die Hierarchie und Nähe von Tönen innerhalb eines harmonischen Kontextes, was fortan als Grundlage für weitere theoretische Entwicklungen diente. Später griffen deutsche Theoretiker wie Arthur von Oettingen und Hugo Riemann diese Ideen auf und erweiterten das Konzept, um modulare Entwicklungen und komplexere Harmonieverläufe innerhalb der Musik nachvollziehbar zu machen. Dabei setzte man auf die idealisierten, auf reiner Intonation basierenden Intervalle, die in ihrer Perfektion deutlich von der heute üblichen gleichstufig temperierten Stimmung abweichen.

Das Tonnetz ist nicht nur ein statisches Diagramm, sondern lässt sich gedanklich in alle Richtungen unbegrenzt erweitern. Dies liegt unter anderem daran, dass die Tonnetze der reinen Quinten eine endlose Folge von Tönen ergeben, die sich nicht wie im gleichstufigen System periodisch schließen. Die Folge daraus ist ein theoretisch unendliches Netzwerk von Tönen, das jedoch schwer direkt spielbar ist. In der Praxis und in modernen Betrachtungen erfolgt eine Anpassung an das gleichstufig temperierte System, welches die Töne in einem zyklischen Muster anordnet und so das Tonnetz topologisch zu einem Torus formt. Diese mathematische Umformung ist besonders in der Neo-Riemannschen Theorie bedeutsam, die das Tonnetz nutzt, um komplexe tonale und außertonale Dreiklangverwandtschaften zu visualisieren und zu analysieren.

Die visuelle Anordnung der Töne im Tonnetz spiegelt dabei tiefgehende harmonische Prinzipien wider. Nahe beieinander liegende Töne oder Akkorde teilen sich in der Regel eine oder mehrere Tonarten, was auf eine geringe Veränderung zwischen den Klangfarben hinweist. Dies wird insbesondere durch das Prinzip der sogenannten „parsimonious voice-leading“ illustriert, bei dem die Bewegung zwischen zwei Akkorden möglichst wenige Tonänderungen beinhaltet. Dieses Konzept ist vor allem für das Verständnis spätromantischer Musik von Bedeutung, bei der klassische harmonische Funktionen häufig umspielt oder aufgebrochen werden. Denn je weniger sich die einzelnen Stimmen bewegen müssen, desto fließender und organischer wirken die Akkordfolgen, selbst bei nicht-traditionellen Harmonien.

In moderner Musiktheorie wird das Tonnetz vor allem mit Neo-Riemannschen Transformationen in Verbindung gebracht, die grundlegende Akkordwechsel durch einfache Operationen wie Parallel-, Leitton- oder Relative-Wechsel erklären. Dies ermöglicht eine flexible Betrachtung von Tonräumen und eröffnet Perspektiven auf musikalische Strukturen jenseits der klassischen Dur-Moll-Harmonik. Durch diese Annäherung sind auch ungewöhnliche Dreiklänge und chromatische Modulationen verständlich und nachvollziehbar, wie sie beispielsweise in der Musik Richard Cohns oder von Komponisten des späten 19. und 20. Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielen.

Neben seiner theoretischen Relevanz besitzt das Tonnetz auch praktische Anwendungen. In der Instrumentenentwicklung wurden Layouts geschaffen, die auf dem Tonnetz basieren, um Spielern den intuitiven Zugriff auf harmonische Zusammenhänge zu erleichtern. Solche Instrumente, oft als Harmonic-Table-Instrumente bezeichnet, ordnen die Töne entsprechend der Tonnetz-Struktur an und erlauben es, komplexe Akkorde mit minimaler Bewegung der Finger zu spielen. Dies erleichtert nicht nur das Erlernen harmonischer Abläufe, sondern eröffnet auch neue Ausdrucksmöglichkeiten in der Performance moderner Musik. Das Tonnetz steht zudem in enger Verbindung zu anderen musikalischen Konzepten und graphischen Darstellungen.

So ist es beispielsweise eng verwandt mit dem „Chart of the Regions“ von Arnold Schoenberg, einem Modell, das ebenfalls tonale Beziehungen visualisiert. Moderne Forschung im Bereich der Musik-Kognition bestätigt, dass das menschliche Gehirn Tonalitäten oft ähnlich kategorisiert, was die Relevanz solcher Modelle unterstreicht. Weiterhin zeigt das Tonnetz Ähnlichkeiten zu anderen Ton- und Intervallräumen, wie der Wicki-Hayden-Anordnung, die ebenfalls auf geometrischen Prinzipien basieren und unterschiedlich in der Musikpraxis Anwendung finden. Abschließend lässt sich sagen, dass das Tonnetz ein faszinierendes und vielseitiges Konzept ist, das musikalische Beziehungen auf einzigartige Weise darstellt. Es verbindet mathematische Strukturen mit musikalischer Ästhetik und liefert wertvolle Einsichten für Theoretiker, Komponisten und Musiker.

Die zeitlose Relevanz des Tonnetzes offenbart sich darin, wie es historische Harmonievorstellungen mit modernen Theorien und praktischen Anwendungen verschmelzen lässt. In einer Welt, in der Musik ständig weiterentwickelt wird, dient das Tonnetz weiterhin als Brücke zwischen Tradition und Innovation und bleibt somit ein unverzichtbarer Bestandteil der Musiktheorie und -praxis.