Das Kunstrecht stellt eine faszinierende Schnittstelle zwischen künstlerischer Freiheit und rechtlicher Ordnung dar. Es regelt nicht nur den Schutz der geistigen Schöpfungen von Künstlern, sondern betrifft auch die Fragen der Nutzung, Verwertung und Durchsetzung von Rechten im Bereich der Kunst. Dabei bewegt es sich in einem Spannungsfeld zwischen der Kreativität, die sich schwer fassen und kodifizieren lässt, und den immer notwendigen klaren rechtlichen Vorgaben, die für Rechtssicherheit sorgen sollen. Die Herausforderung des Kunstrechts besteht darin, diese Balance zu wahren – den Schutz kreativer Prozesse zu gewährleisten, ohne sie durch zu starre Gesetzgebungen einzuschränken. Das Kunstrecht umfasst verschiedene Rechtsgebiete, wobei das Urheberrecht die zentrale Rolle einnimmt.

Die Kunstwerke, sei es Malerei, Skulptur, Fotografie oder digitale Kunst, werden als geistiges Eigentum anerkannt und stehen damit unter einem besonderen Schutz. Das Urheberrecht garantiert dem Schöpfer das Recht auf Anerkennung seiner Arbeit sowie auf deren wirtschaftliche Verwertung. Doch die Rechte der Künstler gehen oftmals über das reine Urheberrecht hinaus, sodass weitere Regelungen, beispielsweise im Vertragsrecht, beim Kulturgutschutz oder im Kunsthandelsrecht, greifen. Ein wesentlicher Aspekt des Kunstrechts ist die Definition dessen, was als Kunstwerk gilt und damit urheberrechtlich geschützt ist. Kreativität ist subjektiv und vielschichtig, wodurch die Grenze zwischen Kunst und nicht geschütztem Werk oft schwer zu ziehen ist.

So stellt sich immer wieder die Frage, ab wann eine Schöpfung eine individuelle geistige Leistung darstellt, die rechtlichen Schutz verdient. Juristisch betrachtet sind Originalität und die Schöpfungshöhe entscheidende Kriterien, doch diese sind in der Praxis interpretationsbedürftig und führen häufig zu kontroversen Diskussionen. Neben dem Schutz der Künstler spielt das Kunstrecht auch eine wichtige Rolle bei der Verwertung und beim Handel mit Kunstwerken. Verträge zwischen Künstlern, Galerien, Auktionshäusern und Käufern regeln den Rechtsübergang, Nutzungsrechte sowie Provisionen. Hier ist eine klare kodifizierte Rechtsgrundlage unverzichtbar, um Streitigkeiten zu vermeiden und einen fairen Ausgleich aller Interessen sicherzustellen.

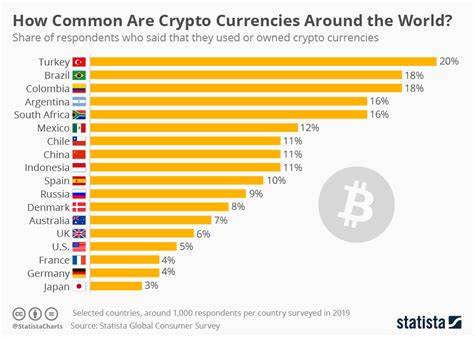

Auch Fragen rund um Fälschungen, Eigentumsrechte und Provenienz fallen in den Bereich des Kunstrechts und gewinnen zunehmend an Bedeutung, insbesondere durch den internationalen Handel mit Kunstgegenständen und den digitalen Vertriebskanälen. Die Digitalisierung stellt das Kunstrecht vor neue Herausforderungen. Digitale Kunstwerke, sogenannte NFTs (Non-Fungible Tokens), eröffnen völlig neue Formen der Kunst, deren rechtliche Einordnung noch in den Kinderschuhen steckt. Urheberrechte müssen auf die neuen Medien angepasst werden, ebenso wie Schutzmechanismen gegen unautorisierte Vervielfältigung oder Veränderung. Gleichzeitig ermöglichen die digitalen Technologien den Künstlern neue kreative Freiheiten, die es gilt zu schützen, ohne den Markt für digitale Kunst zu blockieren.

Innerhalb des Kunstrechts nimmt auch der Schutz der Persönlichkeitsrechte der Künstler eine bedeutende Rolle ein. Das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft und das Recht, Entstellungen oder andere Veränderungen am Werk zu verhindern, sind für die künstlerische Identität essentiell. Gleichzeitig muss das Kunstrecht Grenzen ziehen, um auch die künstlerische Freiheit anderer Kreativer und die gesellschaftliche Nutzung von Kunst nicht zu beeinträchtigen. Ein weiterer wichtiger Bereich sind Fragen der Meinungsfreiheit und der Zensur im künstlerischen Kontext. Kunst ist oftmals Spiegel gesellschaftlicher Erfahrungen und Kritik – hierbei kann das Kunstrecht auch zur Verteidigung der Kunstfreiheit dienen.

Dennoch gibt es gesetzliche Schranken, etwa im Falle von Verstößen gegen Persönlichkeitsrechte, öffentlichen Moralvorstellungen oder dem Schutz vor Strafverfolgung. Diese Grenzen auszuloten, ist eine Daueraufgabe im Spannungsverhältnis von Recht und Kunst. In der Praxis zeigen sich vielfältige Beispiele für das Spannungsfeld zwischen Kreativität und Kodifikation. Rechtsstreitigkeiten um Urheberrechte, Schadensersatz bei Fälschungen oder die Durchsetzung von Vertragsrechten sind ebenso Teil der künstlerischen Realität wie Bemühungen um die Förderung der Kreativität durch rechtliche Unterstützung. Gerade Museen, Galerien und öffentliche Einrichtungen müssen sich immer wieder mit den komplexen rechtlichen Fragen des Kunstrechts auseinandersetzen, um eine Balance zwischen Zugänglichkeit und Schutz herzustellen.

Nicht zuletzt gewinnt das internationale Kunstrecht an Bedeutung, da Kunstwerke oft grenzüberschreitend gehandelt und ausgestellt werden. Unterschiedliche Rechtssysteme, internationale Abkommen und europäische Richtlinien beeinflussen die Behandlung von Kunstrechten und stellen die Künstler wie auch Sammler vor besondere Herausforderungen. Ein umfassendes Verständnis der internationalen Kodifikation von Rechtsfragen rund um Kunst ist daher ebenso wichtig wie eine genaue Kenntnis der nationalen Bestimmungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Kunstrecht als lebendiger Rechtsbereich zwischen Inspiration und Gesetzgebung fungiert. Es schützt die kreative Leistung von Künstlern, gewährleistet die Rechte der Akteure im Kunstmarkt und stellt gesetzliche Rahmenbedingungen bereit, die vor Missbrauch schützen und klare Regeln aufstellen.

Das Spannungsfeld von Freiheit der Kunst und notwendiger rechtlicher Kodifikation erfordert jedoch eine ständige Anpassung der Gesetze an neue Technologien, gesellschaftliche Entwicklungen und die vielfältigen Ausdrucksformen von Kunst. Nur so kann ein Umfeld geschaffen werden, in dem künstlerische Kreativität gedeiht und gleichzeitig klare rechtliche Strukturen für alle Beteiligten existieren.