Titel: Realität oder Illusion: Leben wir wirklich glücklich bis ans Ende unserer Tage? In den letzten Jahren hat sich ein bemerkenswerter Wandel in der Beziehungskultur der Gesellschaft abgezeichnet. Die Statistiken zu Ehen und Scheidungen, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden, geben Anlass zur Hoffnung, dass wir als Gesellschaft auf dem Weg zu stabileren und glücklicheren Beziehungen sind. Doch ist das wirklich der Fall? Leben wir tatsächlich „glücklich bis ans Ende unserer Tage“, oder ist das lediglich eine romantische Vorstellung, die an der Realität vorbeigeht? Jüngste Daten aus England und Wales zeigen, dass die Scheidungsrate im Jahr 2015 auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten gefallen ist. Laut dem Office for National Statistics (ONS haben im Jahr 2015 insgesamt 101.055 Paare in England und Wales die Entscheidung zur Scheidung getroffen, was einen Rückgang von 9,1% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Diese Zahlen sind vielversprechend, besonders im Vergleich zu einem Höchststand von 2003. Doch während die Scheidungszahlen sinken, bleibt die Frage bestehen: Bedeutet das, dass die Ehen stabiler geworden sind und die Paare tatsächlich glücklicher sind? Ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt, dass die Heiratsrate im selben Zeitraum zurückgegangen ist. In 2014, dem letzten Jahr mit vollständigen Daten, wurden in England und Wales 247.372 Ehen geschlossen. Dies stellt einen leichten Anstieg im Vergleich zu 2013 dar, als die niedrigste Heiratsrate seit Beginn der Erhebungen verzeichnet wurde.

Der generelle Trend zeigt jedoch eine Abnahme der Eheschließungen seit einem Höhepunkt im Jahr 1972, als es 426.000 Eheschließungen gab. Wenn weniger Menschen heiraten, stellt sich die Frage, ob der Rückgang der Scheidungsrate wirklich ein Zeichen für mehr Stabilität ist. Interessanterweise gibt es eine wachsende Zahl von Menschen, die in unverheirateten Lebensgemeinschaften leben. Die Zeiten, in denen das Zusammenleben ohne Trauschein als gesellschaftliches Tabu galt, scheinen der Vergangenheit anzugehören.

Laut ONS lebten im Jahr 2016 9,8% der Bevölkerung in England und Wales in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft – ein Anstieg von 6,8% im Jahr 2002. Diese Zahl spiegelt einen kulturellen Wandel wider, der das traditionelle Verständnis von Beziehungen verändert hat. Aber wie stabil sind diese Lebensgemeinschaften im Vergleich zu Ehen? Die Datenlage, insbesondere über die Trennungsraten unverheirateter Paare, ist weniger klar. Dennoch gibt es einige Studien, die einen Einblick in die Stabilität von Beziehungen geben können. Eine wichtige Studie ist die Millennium Cohort Study, die das Leben von fast 19.

000 in Großbritannien geborenen Kindern über mehrere Jahre verfolgt. Forschungsergebnisse zeigen, dass 9% der verheirateten Paare, die bei der Geburt ihres Kindes verheiratet waren, sich bis zum fünften Lebensjahr des Kindes trennten, während die Trennungsrate bei nichtehelichen Paaren 27% betrug. Diese Zahlen legen nahe, dass verheiratete Paare tendenziell stabiler sind als ihre unverheirateten Pendants, besonders wenn Kinder im Spiel sind. Eine Analyse einer weiteren großen Datensammlung, „Understanding Society“, ergab, dass die Trennungsrate 24% betrug, wenn die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt ihres Kindes verheiratet waren, während sie auf 69% anstieg, wenn die Eltern unverheiratet waren. Diese Ergebnisse könnten darauf hindeuten, dass die institutionelle Stabilität der Ehe nach wie vor von Bedeutung ist, selbst in einer Zeit, in der verändert wird, wie wir Beziehungen definieren.

Doch stellt sich die Frage: Wie viele Menschen leben tatsächlich „glücklich bis ans Ende ihrer Tage“? Angesichts des Wandels in der Beziehungslandschaft und der zunehmenden Akzeptanz alternativer Lebensmodelle können wir nicht sagen, dass das Ehemodell die einzige oder sogar die bevorzugte Art von Beziehung ist. Immer mehr Paare entscheiden sich bewusst gegen das Heiratsinstitut, während sie dennoch stabile, langfristige Beziehungen führen. Eine Schwierigkeit bei der Bewertung von stabilen Beziehungen ist das Fehlen von verlässlichen Daten über unverheiratete Partner. Während wir eine klare Sicht auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Zahlen von verheirateten Paaren haben, sind die vielen Facetten des Zusammenlebens ohne Trauschein oft nicht quantifizierbar. Familienumfragen und Haushaltsstudien können nur bedingt Aufschluss über die tatsächliche Zufriedenheit in nichtehelichen Partnerschaften geben.

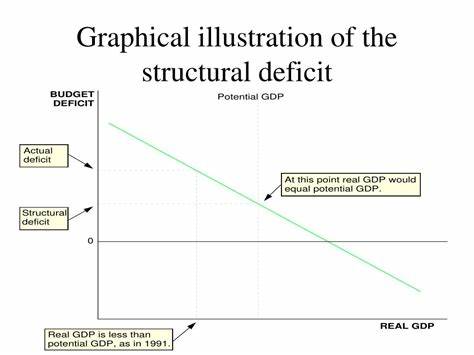

Trotz der gefallenen Scheidungsraten bleibt das Bild der „lebenslangen, glücklichen Verbindung“ komplex. Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass die Herausforderungen, die Paare – egal ob verheiratet oder unverheiratet – in einer sich schnell verändernden Gesellschaft zu bewältigen haben, erheblich sind. Stress, finanzielle Belastungen und andere externe Faktoren können sowohl verheiratete als auch unverheiratete Paare unter Druck setzen und beeinflussen, wie glücklich sie in ihren Beziehungen sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuelle Situation in Bezug auf Ehen und nichteheliche Lebensgemeinschaften ein vielschichtiges Bild bietet. Die fallenden Scheidungsraten könnten darauf hindeuten, dass Ehen stabiler werden, aber ein Anstieg der nichtehelichen Lebensgemeinschaften stellt traditionelle Annahmen über Beziehungen in Frage.

Ob wir also wirklich in einem „lebenslangen Happy End“ leben, hängt möglicherweise weniger von unserem Ehestatus ab, sondern vielmehr von der Tiefe und Qualität der gegenseitigen Unterstützung, die Partner in ihren Beziehungen erfahren. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Trends in den kommenden Jahren entwickeln werden. Werden wir weiterhin Zeugen eines gesamtgesellschaftlichen Wandels in der Wahrnehmung von Beziehungen? Oder wird die Institution der Ehe trotz ihrer Herausforderungen weiterhin eine zentrale Rolle im Leben vieler Menschen einnehmen? Was auch immer die Zukunft bringen mag, eines ist sicher: Die Suche nach dem persönlichen Glück in Beziehungen bleibt ein zentrales Anliegen für viele in unserer Gesellschaft.