Die moderne Welt ist geprägt von einem steigenden Bedarf an schnellen und effizienten Berechnungen besonders im Bereich der Differenzialrechnung, die eine bedeutende Rolle in Bereichen wie Mathematik, Physik, Computerwissenschaft und Ingenieurwesen einnimmt. Traditionelle digitale Differenzberechnungen sind oft mit komplexen Implementierungen verbunden, die hohen Energieverbrauch und verzögerte Reaktionszeiten verursachen. Diese Limitationen werden besonders spürbar bei Anwendungen am Rand des Netzwerks, dem sogenannten Edge Computing, wo schnelle Echtzeitverarbeitung mit begrenzten Ressourcen gefragt ist. Hier setzt die neue Technologie des In-Memory Ferroelectric Differentiators an, die auf innovativen Eigenschaften ferroelectrischer Materialien beruht und die Art und Weise, wie Differenzialberechnungen durchgeführt werden, grundlegend verändert. Das Konzept der Differenzialberechnung hat eine lange Geschichte, die bis zu Charles Babbage und seiner Differenzmaschine zurückreicht.

Dennoch blieb das ursprüngliche Potenzial dieser mechanischen Ansätze unverwirklicht, hauptsächlich aufgrund technischer Komplexität und der gleichzeitigen Emergenz digitaler Technologien. Die Weiterentwicklung digitaler Schaltungen für Differenzialberechnungen ist zwar vorangeschritten, jedoch stehen sie heutigen Anforderungen an Energieeffizienz und Geschwindigkeit zunehmend gegenüber Herausforderungen. Insbesondere für Anwendungen in Echtzeitszenarien, etwa bei Bewegungserkennung, Videoüberwachung oder Bildverarbeitung, sind die aktuellen digitalen Verfahren oftmals ressourcenintensiv und nicht optimal. Die In-Memory Ferroelectric Differentiator-Technologie nutzt ferroelectric Random-Access Memory (FeRAM) mit einem passiven Kreuzgitter aus ferroelectrischen Polymerkondensatoren. Das grundlegende Material, poly(vinylidenfluorid-trifluorethylen) (P(VDF-TrFE)), ist ein organischer ferroelectricer Polymerwerkstoff, der durch seine chemische Stabilität, Biokompatibilität und ausgeprägte ferroelectric Eigenschaften überzeugt.

Das Besondere an diesen Materialien ist ihre Fähigkeit zur spontanen und reversiblen elektrischen Polarisierung bei angelegtem Feld, die als Domänenumschaltung bezeichnet wird. Eben diese dynamische Umschaltung einzelner Domänen macht die direkte Differenzbildung im Speicher möglich. Das passive Kreuzgitter aus 1600 Einheiten der ferroelectricen Polymerkondensatoren bildet dabei das Herzstück des Differenzierers. Die Domänenumschaltung in diesem Array lässt sich durch elektrische Impulse gezielt steuern. Erfreulicherweise ist dieses System unempfindlich gegenüber sogenannten „Sneak-Pfad“-Effekten, die in anderen Speicherarchitekturen zu Fehlschaltungen und Leistungsverlust führen können.

Diese Resistenz resultiert aus der nichtlinearen und engen Umschaltcharakteristik der Domänen, die ein präzises und störungsfreies Umschalten erlaubt. Die Funktionsweise der In-Memory Ferroelectric Differentiator basiert darauf, dass Veränderungen zwischen aufeinanderfolgenden Informationszuständen direkt als Polarisationsänderungen innerhalb der Speicherzellen abgebildet werden. Wenn sich beispielsweise die Spannungspolarität ändert, kommt es zu einer Domänenumschaltung, die messbare Verschiebungsströme erzeugt. Diese Signale entsprechen genau den Differenzen zwischen den Speicherwerten und können somit ohne Umweg über externe Recheneinheiten ausgewertet werden. Auf diese Weise wird die traditionelle Vorgehensweise, bei der Bilder oder Signale erst erfasst, gespeichert und dann separat berechnet werden, vollständig durchbrochen.

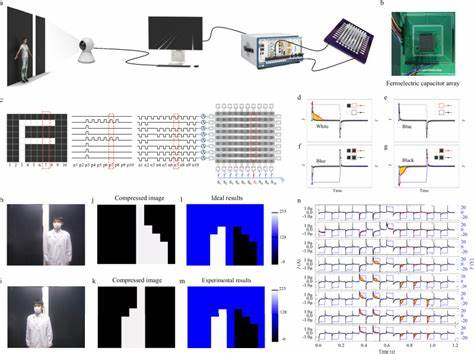

Ein praktisches Anwendungsszenario ist die Echtzeitbewegungserkennung. In einem demonstrativen Aufbau wurde das System mit einem CMOS-Bildsensor kombiniert, dessen Video-Pixel in entsprechende Spannungsimpulse umgewandelt und in das FeRAM-Array eingespeist wurden. Nur die Pixel, die sich zwischen zwei Frames ändern, führen zu einer Domänenumschaltung und damit zu einem Impuls im Ferroelectricspeicher. Bewegte Objekte können dadurch unmittelbar und energieeffizient extrahiert werden, ohne aufwändige Bildverarbeitungsschritte. Beeindruckend ist die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit von bis zu einem Megahertz, die durch die ultraschnellen Schaltzeiten der Domänen ermöglicht wird und auch die Retention der gespeicherten Domänen für über fünf Tage.

Dies erlaubt sogar Bewegungsdetektion über lange Zeiträume und verschiedene Nutzungsszenarien. Darüber hinaus kann das System auch komplexe mathematische Differenzialoperationen analog durchführen. Durch gezielte Programmierung des Speichers mit digitalen Werten wird die Differenzialrechnung bei Funktionen wie Parabeln oder auch höherer Ordnung praktisch direkt im FeRAM ausgeführt. Die Integrationsladung über die Domänenumschaltungen korreliert linear mit der Anzahl der betroffenen Kondensatoren, was eine präzise Differenzbildung ermöglicht. Experimente zeigen, dass sowohl erste als auch zweite Ableitungen realistisch und akkurat berechnet werden können, was das Potential dieser Technologie für hochkomplexe Analysen und Simulationsaufgaben eröffnet.

Die Vorteile der In-Memory Ferroelectric Differentiator-Technologie sind weitreichend. Die Energieeffizienz ist bemerkenswert hoch, mit Verbrauchswerten im Fempto-Joule-Bereich pro Differenzberechnung, was konventionelle CMOS-basierte Systeme weit übertrifft. Dies ist besonders für das Internet der Dinge (IoT) von Bedeutung, wo Minimierung von Stromverbrauch bei gleichzeitig hoher Leistungsfähigkeit essenziell ist. Außerdem erübrigt sich der zeit- und energieaufwändige Datentransfer zwischen Speicher und Prozessor. Die Behandlung großer Datenmengen, wie sie bei Video-Streaming, Überwachungssystemen oder hochauflösenden Kameras anfallen, wird dadurch erheblich beschleunigt und weniger ressourcenintensiv.

Neben der Bewegungsdetektion bietet die Technologie auch Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Qualitätskontrolle und Bilddifferenzierung über lange Zeiträume. So können beispielsweise Defekte auf Siliziumwafern durch den Vergleich idealer und realer Bilddaten direkt im Speicher erkannt werden, was große industrielle Relevanz besitzt. Ebenso können Umgebungsveränderungen, wie Änderungen an Bahnschienen oder Sicherheitszonen, detektiert werden, ohne dass eine permanente Speicherung historischer Daten nötig ist. Trotz der zahlreichen Vorteile sind auch Herausforderungen zu meistern, insbesondere hinsichtlich der Materialoptimierung und Integration mit bestehenden CMOS-Technologien. Die Betriebsspannungen können durch dünnere ferroelectric-Schichten oder den Einsatz alternativer Materialien wie Hafnium-oxid-basierter Ferroelektrika gesenkt werden.

Ebenso ist die Einbindung von Periphereschaltungen für Signalverstärkung und Adressierung notwendig, um die Technologie im industriellen Maßstab nutzbar zu machen. Das Potenzial der In-Memory Ferroelectric Differentiator-Technologie ist enorm. Sie stellt einen bedeutenden Schritt hin zu energiesparender, ultra-schneller und skalierbarer Differentialverarbeitung dar und integriert Rechenkapazität direkt in den Speicher. Diese Entwicklung eröffnet neue Wege in der Forschung und Anwendung – von intelligenten Bildverarbeitungssystemen über neuronale Netze bis hin zu Echtzeitüberwachungen. Die bereits demonstrierten Anwendungen zeigen, dass ferroelectrische Materialien aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften ideal für die nächste Generation von Differenzial- und Signalverarbeitungsgeräten sind.