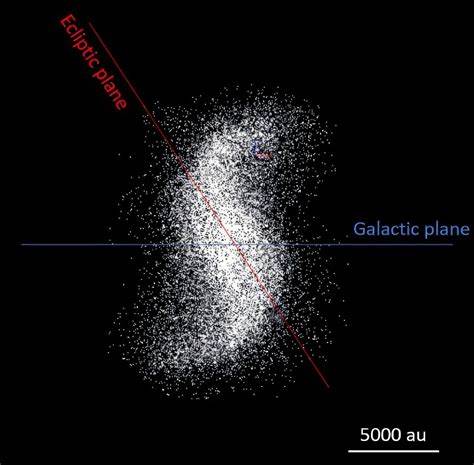

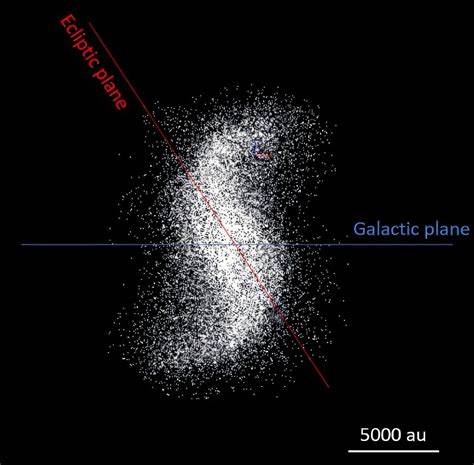

Die Oortsche Wolke ist ein gewaltiger, hypothetischer Torus aus eisigen Körpern, der unser Sonnensystem wie eine Hülle umgibt. Seit Jahrzehnten gilt sie als Ursprung vieler Kometen, die in das innere Sonnensystem eindringen. Die Forschung rund um die Oortsche Wolke blieb lange begrenzt, da ihre immense Entfernung und die geringe Helligkeit der Objekte eine direkte Beobachtung nahezu unmöglich machen. Doch kürzlich aufgetauchte Studien haben Hinweise auf eine erstaunliche spiralförmige Struktur im Inneren der Oortschen Wolke geliefert, was aufregende Fragen über die Dynamik und Geschichte dieses entlegenen Bereichs unseres Sonnensystems aufwirft.Die innere Oortsche Wolke, auch als Hills-Wolke bekannt, liegt näher an der Sonne als die äußere Oortsche Wolke und stellt die Verbindung zwischen den Kuipergürtel-Objekten und den langperiodischen Kometen dar.

Dieser Bereich ist von großer Bedeutung, da er neue Erkenntnisse über die frühe Entwicklung unseres Sonnensystems liefern kann. Die kürzlich entdeckte Spiralform entsteht vermutlich durch gravitative Einflüsse, insbesondere durch die Bewegung und Interaktion von großen Objekten und vielleicht sogar durch Einflüsse aus nahen Sternen oder galaktischen Gezeiten. Dieses komplexe System dynamischer Kräfte könnte die ursprüngliche sphärische Verteilung der eisigen Körper in eine spiralförmige Struktur verwandeln.Die Erforschung dieser Spiralstruktur hat bereits begonnen, die Art und Weise zu verändern, wie Wissenschaftler die Entwicklung des Sonnensystems einschätzen. Es deutet darauf hin, dass die Oortsche Wolke nicht statisch ist, sondern ständig von äußeren und inneren Kräften geformt und verändert wird.

Die Bewegung der Spiralstruktur könnte auch erklären, warum bestimmte Kometenbahnen bevorzugt werden und warum einige Himmelskörper aus der Oort'schen Wolke auf eher vorhersehbare Wege gelenkt werden.Technologische Fortschritte in der Astrophysik, insbesondere verbesserte Simulationstechniken und die Analyse von Daten großer Teleskope sowie Weltraummissionen, haben zu diesem Durchbruch beigetragen. Computermodelle können heute komplexe gravitative Szenarien nachbilden, die die Entstehung spiralförmiger Muster erklären können. Dabei spielen neben den Hauptfaktoren, wie der Schwerkraft von Gasriesen und nahen Sternen, auch schwächere Einflüsse wie galaktische Gezeiten und Stoßwellen in interstellaren Wolken eine Rolle.Diese Entdeckung hat weitreichende Bedeutung für die Kometenforschung.

Kometen, deren Ursprung in der inneren Oortschen Wolke liegt, können durch Spiralbewegungen beeinflusst werden, was zu vielfältigen Umlaufbahnen führt. Dadurch werden nicht nur die periodischen Erscheinungen besser verstanden, sondern auch unvorhersehbare Langzeitbewegungen können präziser modelliert werden. Das hilft Astronomen wiederum, potentielle Erdnäheobjekte besser zu identifizieren und ihre Bahnen vorherzusagen.Darüber hinaus eröffnet die Spiralstruktur in der Oortschen Wolke neue Möglichkeiten, die Entstehung von Planetensystemen zu verstehen. Die Dynamik solch großer, eisiger Körper in der Nähe der Grenzen unseres Sonnensystems könnte Modelle überplanen, wie Planetoiden gruppiert und verteilt werden.

Dies wiederum beeinflusst Theorien über die Mechanismen der „Planetenterritorialität“ und die Stabilität von Systemen wie unserem eigenen Sonnensystem.Ein weiterer spannender Aspekt betrifft die potenzielle Wechselwirkung der Spiralstruktur mit externen Faktoren. Nahe Vorbeiflüge von Sternen oder sogar galaktische Phänomene könnten wellenartige oder spiralförmige Muster verstärken oder abschwächen. Durch das Verständnis dieser Wechselwirkungen gewinnen Wissenschaftler wertvolle Einblicke in galaktische Prozesse, die nicht nur unser Sonnensystem, sondern auch andere Sternsysteme in der Milchstraße betreffen.Obwohl der direkte Blick auf die Oortsche Wolke weiterhin eine Herausforderung bleibt, sind künftige Beobachtungsmissionen und Weltraumteleskope wie das James-Webb-Weltraumteleskop oder weitere geplante Instrumente vielversprechend.

Sie könnten indirekte Hinweise auf die Spiralstruktur liefern, indem sie Veränderungen in Kometenbewegungen und Reflexionen von interplanetarem Staub erfassen. Auch die Messung kosmischer Strahlungen, die mit bestimmten Strukturen in der Oortschen Wolke korrelieren, könnte neue Daten bereitstellen.Schließlich zeigt die Entdeckung einer spiralförmigen Struktur in der inneren Oortschen Wolke einmal mehr, wie dynamisch und komplex das Universum ist. Sie fordert traditionelle Vorstellungen von statischen, sphärischen Kometenwolken heraus und fördert die Entwicklung neuer Modelle, die fortlaufend die Geschichte unseres Sonnensystems und seine Verbindungen zum galaktischen Umfeld entschlüsseln. Diese Erkenntnis motiviert nicht nur die astronomische Forschung, sondern auch das Interesse der Öffentlichkeit an der kosmischen Geschichte und dem Ort, den wir darin einnehmen.

Die Erforschung dieser Spiralstruktur steht damit symbolisch für den menschlichen Drang, auch die fernsten Ecken des Weltraums zu verstehen und neue Geheimnisse zu lüften.