Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) verändert die Art und Weise, wie digitale Inhalte erstellt und konsumiert werden. Immer häufiger werden Texte, Bilder, Videos und andere Medien ganz oder teilweise von KI-Systemen generiert. Diese Entwicklung bringt enorme Chancen mit sich, stellt aber auch eine Herausforderung für Konsumenten, Schöpfer und Plattformen dar. Ein zentrales Problem ist die Transparenz über den Ursprung von Inhalten und die Frage, wie viel menschliche Kreativität und wie viel automatisierte Generierung in einem Werk stecken. Genau an dieser Stelle setzt Signum an – ein innovativer, standardisierter Rahmen zur Kennzeichnung digitaler Inhalte bezüglich ihres KI-Anteils.

Der Versuch, durch Signum Modellkollaps und die Verbreitung von Fehlinformationen zu verhindern, ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Internets und der digitalen Medienlandschaft. Im Folgenden erfahren Sie, warum Signum ein unverzichtbares Instrument im Umgang mit der wachsenden Präsenz von KI-generierten Inhalten ist und wie es zur Stärkung von Vertrauen und Authentizität beiträgt. Die Herausforderung: Modellkollaps und Fehlinformationen Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-generierten Inhalten sieht sich die digitale Welt gleich mehreren Problemen gegenüber. Eines der zentralen Probleme ist der sogenannte Modellkollaps, oft auch bekannt als AI Model Collapse. Hierbei handelt es sich um eine Situation, in der KI-Modelle zunehmend von sich selbst erzeugte Daten lernen – also etwa Texte oder Bilder, die bereits von anderen Modellen erschaffen wurden.

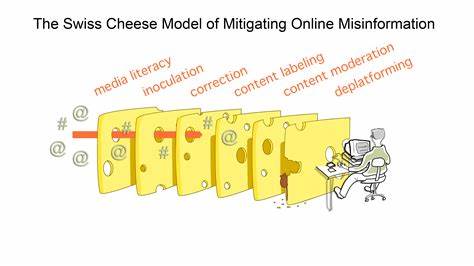

Dies führt zu einer Abnahme der Vielfalt und Qualität der generierten Inhalte, da immer weniger „frisches“ oder originalgetreues Material in den Trainingsdaten vorhanden ist. Die Folge ist eine Verflachung und mögliche Verzerrung der KI-Ausgaben. Parallel dazu wächst die Verbreitung von Fehlinformationen («Misinformation»). KI-Systeme können, bewusst oder unbewusst, irreführende oder falsche Inhalte erzeugen und diese schnell und großflächig verbreiten. Ohne klare Hinweise darauf, ob ein Inhalt von einem Menschen oder einer Maschine geschaffen wurde, fällt es Nutzern schwer, die Glaubwürdigkeit eines Beitrags einzuschätzen.

Dies schwächt das Vertrauen in digitale Medien und kann gesellschaftliche Debatten negativ beeinflussen. Die Notwendigkeit von Transparenz in digitalen Inhalten Transparenz über die Herkunft und den Erstellungsprozess von Inhalten ist essentiell, um verantwortungsvoll mit der digitalen Informationsflut umzugehen. Nutzer sollten erkennen können, ob ein Beitrag beispielsweise komplett von Menschenhand verfasst wurde, ob KI als Hilfsmittel zur Unterstützung diente oder der Inhalt vollautomatisch generiert wurde. Für Schöpfer bietet dies die Möglichkeit, ihre Arbeitsweise offen darzustellen, um Authentizität zu fördern. Plattformen wiederum profitieren von einer konsistenten und überprüfbaren Kennzeichnung, die das Vertrauen der Nutzer stärkt und eine bessere Steuerung der Inhalte ermöglicht.

Signum als Standard für die Kennzeichnung digitaler Inhalte Genau hier setzt Signum an. Das Projekt wurde entwickelt, um einen einfachen, transparenten und standardisierten Rahmen zu schaffen, mit dem digitale Inhalte basierend auf dem Grad der KI-Beteiligung gekennzeichnet werden können. Signum verfolgt das Ziel, klare Signale über die Herkunft von Inhalten bereitzustellen und so die Entscheidungsfähigkeit der Konsumenten zu verbessern. Die Signum-Struktur beinhaltet mehrere Elemente: den Grad der KI-Beteiligung, eine Zeitstempelung zur Nachvollziehbarkeit, die verantwortliche Instanz als „Asserter“ sowie optional eine Angabe genutzter KI-Tools. Diese Details ermöglichen nicht nur eine transparente Informationsweitergabe, sondern schaffen auch die Grundlage für Verifizierbarkeit und Standards, die über einzelne Plattformen hinaus gültig sind.

Ein weiterer Vorteil von Signum besteht darin, dass es Kreativen erlaubt, offen über den Einsatz von KI in ihrem Schaffensprozess zu kommunizieren. Anstatt den Einsatz von KI zu verschleiern, wird die Mischung aus menschlicher und maschineller Arbeit nachvollziehbar gemacht. Dies fördert nicht nur die Glaubwürdigkeit, sondern unterstützt auch die Entwicklung ethischer Richtlinien für den verantwortungsbewussten Umgang mit KI. Die Rolle von Signum bei der Vermeidung von Modellkollaps Indem Signum zur klaren Kennzeichnung von KI-basierten Inhalten beiträgt, hilft es, den Modellkollaps zu adressieren. Die Bereitstellung von transparenten Metadaten ermöglicht es Plattformen und Entwicklern, KI-Modelle gezielter und qualitativ hochwertiger zu trainieren, indem sie die Herkunft der Trainingsdaten besser nachvollziehen können.

Dies hilft, die Abhängigkeit von „recycelten“ KI-Inhalten zu reduzieren und die Vielfalt sowie Qualität der generierten Inhalte zu fördern. Darüber hinaus eröffnen die Signum-Daten Möglichkeiten zur Analyse und Überwachung von KI-generierten Inhalten im Netz. So können Verzerrungen, Tendenzen und potenzielle Risiken schneller erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Dies trägt langfristig dazu bei, die Zuverlässigkeit von KI-Systemen zu sichern und die digitale Informationslandschaft stabil zu halten. Signum und die Bekämpfung von Fehlinformationen Transparenz ist eine wirksame Waffe gegen die Verbreitung von Fehlinformationen.

Wenn Nutzer klar erkennen können, dass ein Beitrag maschinell erstellt wurde, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie diesen kritischer hinterfragen. Dies reduziert die Wirkung von Falschinformationen und schärft das Bewusstsein für die Herkunft digitaler Inhalte. Außerdem ermöglicht Signum Plattformen, entsprechende Inhalte gezielt zu kennzeichnen oder mit Warnhinweisen zu versehen. Dies ist insbesondere in sozialen Netzwerken und Nachrichtendiensten relevant, wo sich Informationen rasch verbreiten und hohe Reichweiten erzeugen. Die standardisierte Kennzeichnung erleichtert automatisierte Prüfungen und Filtermechanismen und fördert somit eine verantwortungsvolle Content-Moderation.

Technische Aspekte und Lizenzierung Signum ist nicht nur konzeptionell durchdacht, sondern auch technisch so gestaltet, dass es für Entwickler und Plattformen einfach integrierbar ist. Das Projekt stellt Standarddokumente und Quellcode unter unterschiedlichen Lizenzen bereit, die sowohl Offenheit als auch breite Nutzungsmöglichkeiten gewährleisten. Die Spezifikationen für die Dokumentation sind unter Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) lizenziert, was das Teilen und Anpassen der Standardtexte erlaubt.

Der begleitende Quellcode, etwa für CSS oder JavaScript, steht unter der Apache License Version 2.0, die eine flexible Nutzung und Integration ermöglicht. Diese duale Lizenzstrategie fördert sowohl die Verbreitung als auch die Weiterentwicklung von Signum, indem sie verschiedene Nutzergruppen anspricht. Langfristige Auswirkungen und Bedeutung für die digitale Welt Signum ist mehr als nur ein technisches Tool – es repräsentiert eine Bewegung hin zu mehr Verantwortlichkeit in der Erstellung und Verbreitung digitaler Inhalte. Indem es Bedingungen für Transparenz schafft, wirkt das Projekt auf mehreren Ebenen: Es stärkt das Nutzervertrauen, unterstützt Schöpfer bei der Profilierung und ermöglicht Plattformen die Umsetzung einer verlässlichen Content-Strategie.

In Zeiten, in denen KI bereits heute alle Mediengattungen durchdringt und sich diese Entwicklung in Zukunft weiter beschleunigen wird, gewinnt die Kennzeichnung von Inhalten an Bedeutung. Ohne solche Standards drohen Informationskanäle unübersichtlich zu werden und die Gesellschaft insgesamt könnte unter dem Druck von Fehlinformation und verfälschten Inhalten leiden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Signum einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderungen leistet. Durch die klare, einheitliche und nachvollziehbare Kennzeichnung von digitalem Content auf Basis der KI-Beteiligung legt Signum das Fundament für eine nachhaltige, vertrauenswürdige und gesunde digitale Kommunikationskultur. Ausblick: Wie Signum die Zukunft mitgestaltet Die weitere Verbreitung und Akzeptanz von Signum hängt maßgeblich davon ab, wie schnell sich das Konzept in der digitalen Welt etabliert.

Plattformen, Entwickler, Creator und letztlich die Nutzer sind gefragt, die Prinzipien von Transparenz und Offenheit zu leben. Dies erfordert nicht nur technische Implementierungen, sondern auch ein verstärktes Bewusstsein für die Verantwortung im Umgang mit digitalen Inhalten. Zudem wird die Weiterentwicklung von Signum vermutlich in den kommenden Jahren neue Funktionen und Anpassungen erleben, um mit der rasanten technologischen Entwicklung Schritt zu halten. Interoperabilität mit anderen Standards, stärkere Automatisierung bei der Kennzeichnung und erweiterte Sicherheitsmechanismen könnten bald Realität werden. Die Möglichkeit, den Ursprung von Inhalten klar zu kennzeichnen, schafft zugleich Raum für innovative Geschäftsmodelle, die auf der Vertrauenswürdigkeit von Content basieren.

Gerade im Zeitalter der KI-gesteuerten Medien ist dies ein entscheidendes Wettbewerbsvorteil für Plattformen und Creator. Fazit Signum zeigt eindrucksvoll, dass die Digitalisierung nicht nur technische Herausforderungen mit sich bringt, sondern auch neue Standards und ethische Leitlinien benötigt. Die Problematik von Modellkollaps und Fehlinformationen kann nur durch ein koordiniertes Vorgehen und hohe Transparenz adressiert werden. Signum eröffnet Nutzern, Schöpfern und Plattformen gleichermaßen einen Weg, den Ursprung und die Authentizität digitaler Inhalte nachzuvollziehen und zu kommunizieren. Mit Signum wird die digitale Content-Welt nicht nur verständlicher und verlässlicher, sondern auch zukunftsfähiger.

In einer Zeit, in der die Trennung zwischen menschlicher und maschineller Kreativität zunehmend verschwimmt, liefert Signum die nötigen Werkzeuge, um diese Unterscheidung erkennbar zu machen und so die Qualität und Glaubwürdigkeit digitaler Medien dauerhaft zu sichern.