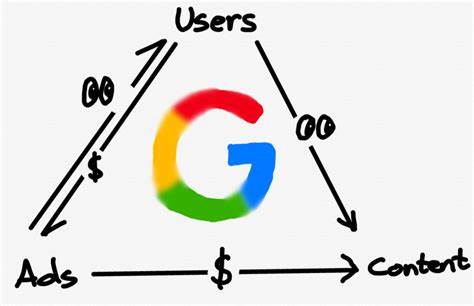

Das Internet hat sich seit seinen Anfängen in den 1990er Jahren rasant entwickelt und ist heute aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Trotz seines Erfolgs ist es jedoch von Anfang an von fundamentalen Herausforderungen geprägt, die oftmals als seine „Ursünde“ bezeichnet werden. Diese Ursünde bezieht sich auf die Tatsache, dass das ursprüngliche Web ohne eine native Infrastruktur für Zahlungen konzipiert wurde und somit Werbung zum dominierenden Geschäftsmodell wurde. Die Folgen dieser Entscheidung prägen das Internet bis heute – doch mit dem Aufkommen des sogenannten agentischen Webs könnte eine grundlegende Veränderung bevorstehen. Der Begriff „Ursünde“ wurde 2014 von Ethan Zuckerman geprägt, der die Fokussierung auf Werbung als Unterstützung der Onlinedienste als problematisch ansah.

Er argumentierte, dass die Folge dieses Geschäftsmodells die allgegenwärtige Sammlung von Nutzerdaten und die zielgerichtete Manipulation über Werbeprofile sei, die für die meisten Nutzer zwar alltäglich, aber aus ethischer Sicht fragwürdig sind. Nutzer wurden über Jahre hinweg an das Konzept gewöhnt, dass ihr Verhalten im Netz kontinuierlich überwacht und profiliert wird, ohne dass sie selbst Einblick oder Kontrolle über diese Daten hätten. Marc Andreessen, einer der Pioniere des Internets, blickte in einem Podcast von 2019 zurück und erklärte, dass die Tatsache, dass keine native Zahlungsinfrastruktur im Browser eingebaut wurde, der eigentliche Grund für die Dominanz von Werbung sei. Er unterstrich die Schwierigkeiten, mit den etablierten Institutionen wie Banken und Kreditkartenunternehmen zusammenzuarbeiten, und er nannte deren Monopolstellung als ein großes Hindernis. Dabei ist Andreessen heute etwas selbstkritisch, doch seine Einschätzung verdeutlicht den damals praktischen Zwiespalt: Ohne integrierte Zahlungsmöglichkeit im Web schien Werbung der einzige gangbare Weg zur Monetarisierung zu sein.

Doch diese Abhängigkeit von Werbung hat erhebliche Nachteile. Der Anreiz, möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren, führt oft zu einer Übersättigung mit Content niedriger Qualität. Viele Websites produzieren eine Flut an Artikeln und Inhalten, die vor allem dazu dienen, Werbeplätze zu füllen, weniger aber echten Mehrwert zu bieten. Die Nutzererfahrung leidet darunter, was letztlich auch die Stabilität des gegenwärtigen digitalen Ökosystems gefährdet. Interessanterweise ist Werbung trotz dieser Kritik auch als ein Modell zu sehen, das viele Vorteile bietet.

Die Verfügbarkeit großer Mengen kostenloser Inhalte, die Erreichbarkeit breiter Zielgruppen und die Möglichkeit für Werbetreibende neue Kunden zu finden, sind wichtige Erfolgsfaktoren. Die Werbemodelle haben das Web dezidiert menschlich gemacht, denn sie basieren auf dem knappen Gut menschlicher Aufmerksamkeit, das in der digitalen Welt eine zentrale Rolle spielt. In den letzten Jahren zeichnet sich jedoch eine fundamentale Verschiebung im Internet ab. Die Art und Weise, wie Nutzer Informationen konsumieren, verändert sich rasant. Nutzer verlassen zunehmend klassische Websites zugunsten von Apps und sogenannten Walled Gardens, also geschlossenen Ökosystemen wie Social Media Plattformen, die für Werbetreibende attraktiver sind.

Gleichzeitig führen technologische Neuerungen wie generative KI dazu, dass Fragen des Nutzers direkt beantwortet werden, ohne dass er eine Webseite besuchen muss. Damit schwindet die Traffic-Grundlage, auf der viele Content-Anbieter basieren, was die traditionelle Werbemodelle unter zusätzlichen Druck setzt. Vor diesem Hintergrund gewinnt das Konzept des „agentischen Webs“ an Bedeutung. Bei diesem handelt es sich um eine Vorstellung eines offenen Netzwerks, in dem intelligente Softwareagenten Aufgaben im Auftrag der Nutzer übernehmen können. Microsofts Vorstellung eines offenen agentischen Webs basiert auf neuen Protokollen wie dem Model Context Protocol (MCP) und NLWeb, einer natürlichen Sprachschnittstelle für Websites, die eine nahtlose Interaktion mit KI-Agenten ermöglichen soll.

Diese Technologien versprechen eine neue Dimension der Nutzererfahrung, indem sie Websites und Dienste zugänglicher und durchsuchbarer machen – nicht durch klassische Suchmaschinen, sondern durch KI-gesteuerte Agenten, die aktiv im Netz agieren. Der offene Charakter dieser Protokolle ist entscheidend, um das kreative Potenzial des Webs weiter zu entfalten. Sie ermöglichen eine Zusammenarbeit vieler Entwickler und Dienste, ohne dass ein einzelner Akteur das gesamte Ökosystem dominiert. Hierin liegt eine Parallele zur ursprünglichen Entwicklung des Internets, dessen Stärke genau in seiner Dezentralisierung und Offenheit lag. Das agentische Web könnte damit das nächste Kapitel in der Evolution des Internets markieren.

Allerdings besteht eine große Herausforderung darin, wie die Finanzierung und Monetarisierung in diesem neuen Kontext funktionieren soll. Die bisherige Einnahmequelle durch Werbung ist in Gefahr, da Agenten in der Lage sind, Inhalte zu konsumieren, ohne direkt mit Werbeanzeigen interagieren zu müssen. Damit stellt sich die Frage, welche Geschäftsmodelle im agentischen Web zukünftig Erfolg haben können. Hier kommen digitale Zahlungslösungen ins Spiel, insbesondere sogenannte Stablecoins. Diese Kryptowährungen sind darauf ausgelegt, stabile Werte abzubilden und gleichzeitig die Flexibilität und Skalierbarkeit digitaler Transaktionen zu ermöglichen.

Die technische Infrastruktur erlaubt es, auch kleinste Beträge nahezu ohne Gebühren zu transferieren, was Mikrozahlungen praxistauglich macht. Solche Mikrozahlungen waren im frühen Internet wegen hoher Transaktionskosten und der relativen Komplexität des Zahlungsprozesses nicht realisierbar. Stablecoins bieten zahlreiche Vorteile: Sie verbinden die Sicherheit und Nachvollziehbarkeit von Blockchain-Technologien mit der allgegenwärtigen Akzeptanz traditioneller Währungen. Durch ihre Programmierbarkeit können sie nahtlos in digitale Ökosysteme und KI-Agenten integriert werden, die dann eigenständig kleine Beträge zum Beispiel für Inhalte oder Dienstleistungen zahlen könnten. Dies würde eine neue, vergleichsweise natürliche Monetarisierungsform schaffen, die menschliche Nutzer nicht ständig mit Bezahlaufforderungen konfrontiert und gleichzeitig Content-Anbieter angemessen entlohnt.

Die Idee ist, dass KI-gestützte Agenten als Mittler fungieren, welche die Menge und Qualität der Informationen bewerten und auf dieser Basis entscheiden, welche Quellen sie belohnen. Dies könnte den Wettbewerb um hochwertige Inhalte neu beleben und die Entstehung eines lebendigen Markts für nützliche, relevante Inhalte fördern. Ein solches Modell ist komplex und erfordert neue Standards, Protokolle und vermutlich auch regulatorische Klarheit, aber es eröffnet auch vielfältige Chancen für ein nachhaltiges Internet. Microsofts Vorschläge mit MCP und NLWeb zeigen bereits eine Richtung auf, allerdings beinhalten sie bisher keine native Zahlungsoption. Ohne die Integration von Zahlungen erscheint die Vision unvollständig, da das grundlegende Problem der Monetarisierung nicht gelöst wird.

Ein agentisches Web ohne native Bezahlmechanismen könnte die Abhängigkeit von traditionellen Werbemodellen höchstens verlängern, nicht aber transformieren. Neben der technischen Machbarkeit ist auch die soziale Dimension bedeutsam. Nutzer müssen neue Verhaltensweisen akzeptieren und Vertrauen in automatisierte Mikrozahlungen durch Agenten aufbauen. Serviceanbieter und Content-Ersteller wiederum brauchen klare Anreize und einfache Werkzeuge, um an diesem neuen Markt teilzuhaben. Die Standardisierung offener Protokolle und die Förderung interoperabler Systeme werden entscheidend dafür sein, ob das agentische Web als offenes, dezentrales Ökosystem gelingt oder ob es von wenigen Großakteuren dominiert wird.

Insgesamt zeigt die Entwicklung vom ursprünglichen, werbefinanzierten Web hin zum agentischen Web die durchgängige Bedeutung von menschlicher Aufmerksamkeit, technischen Innovationen und ökonomischen Anreizen für die Gestaltung digitaler Ökosysteme. Die Ursünde des Internets war somit keine verborgene Schwäche, sondern vielmehr eine pragmatische Antwort auf frühe technische und wirtschaftliche Zwänge. Das agentische Web liefert nun die Gelegenheit, auf dieser Basis eine neue Infrastruktur zu schaffen, die bezahlte, qualitativ hochwertige Inhalte in einem offenen, nutzerzentrierten Netzwerk ermöglicht. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob die Kombination aus offenen Protokollen, KI-gesteuerten Agenten und digitalen Zahlungen tatsächlich das Potenzial hat, das Internet nachhaltig zu transformieren. Dabei steht viel auf dem Spiel: einerseits der Erhalt und die Weiterentwicklung eines offenen und dynamischen Webs, andererseits die Herausforderung, die Wirtschaftlichkeit für alle beteiligten Akteure neu zu gestalten.

Die technologische Innovationskraft sowie die kollektive Kreativität der Entwicklergemeinschaft könnten jedoch den Schlüssel zu einer erfolgreichen und fairen Zukunft des Internets bilden – weg von der Abhängigkeit von Werbung hin zu einem echten agentischen Ökosystem, das menschliche Bedürfnisse und wirtschaftliche Nachhaltigkeit in Einklang bringt.