In Großbritannien erleben wir derzeit eine bemerkenswerte Entwicklung: Eine Mehrheit der Bevölkerung identifiziert sich mittlerweile als neurodivergent. Der Begriff Neurodivergenz umfasst neurologische Unterschiede wie Autismus, ADHS, Dyslexie oder Dyspraxie. Was einst vielfach stigmatisiert oder gar nicht erkannt wurde, hat sich heute zu einem wichtigen Thema gesellschaftlicher Debatten, Selbsterkenntnis und medizinischer Diagnostik entwickelt. Viele Menschen suchen heute gezielt nach Informationen, medizinischen Diagnosen oder erkennen für sich selbst, dass sie neurodivergent sind, auch ohne formelle Diagnosen. Dieses Phänomen lässt sich durch den Abbau von Vorurteilen, ein wachsendes Bewusstsein und eine stärkere gesellschaftliche Akzeptanz erklären.

Die Psychologin Francesca Happé, Professorin für kognitive Neurowissenschaften am King's College London, spielt eine zentrale Rolle bei der Erforschung dieses Trends. Sie erklärt, dass insbesondere die jüngeren Generationen, wie Jugendliche und junge Erwachsene, offener damit umgehen, neurodivergent zu sein. Begriffe wie Dyslexie oder ADHS werden zunehmend konkret benannt und entstigmatisiert. Dieses veränderte gesellschaftliche Klima ermutigt Menschen dazu, ihre neurologischen Besonderheiten anzuerkennen und sichtbar zu machen. Ein wichtiger Aspekt in der aktuellen Diskussion ist, dass sich viele Menschen mittlerweile selbstdiagnostizieren oder sich mit dem Begriff der Neurodivergenz identifizieren, ohne eine klinische Diagnose durchlaufen zu haben.

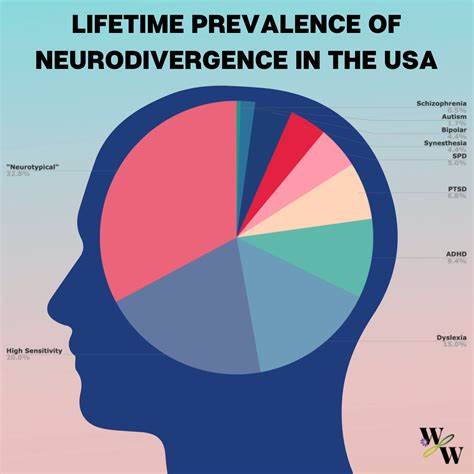

Diese Selbstidentifikation hat Folgen für das gesellschaftliche Verständnis von Normalität, Persönlichkeit und Gesundheit. Es entsteht eine Debatte darüber, ob das, was früher als individuelle Besonderheit, Eigenart oder Exzentrizität galt, heute standardmäßig mit medizinischer Terminologie eingeordnet wird. Es stellt sich die Frage, ob sich die Medizin manchmal zu weit ins Spektrum des Normalen ausdehnt und so Teile der Persönlichkeit pathologisiert. Gleichzeitig zeigen Forschungen, dass neurodivergente Merkmale auf einem Kontinuum existieren und die Grenzen zwischen „typisch“ und „nicht typisch“ oft fließend sind. Die steigenden Diagnosen von Autismus und anderen neurodivergenten Bedingungen sind ebenfalls ein Zeichen dafür, wie sich die medizinische Landschaft verändert.

So zeigen Statistiken aus Großbritannien, dass die Zahl der Autismusdiagnosen in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch gestiegen ist. Vor 80 Jahren wurde Autismus beispielsweise bei etwa einem von 2.500 Kindern diagnostiziert, heute liegt die Rate bei etwa einem von 36 Kindern. Dieser enorme Anstieg spiegelt nicht nur eine vermehrte medizinische Aufmerksamkeit wider, sondern auch eine gesellschaftliche Bereitschaft, über neurologische Diversität offen zu sprechen. Prominente Persönlichkeiten mit Autismus, wie Chris Packham, Sir Anthony Hopkins oder Elon Musk, tragen dazu bei, dass neurodivergente Zustände in der Öffentlichkeit sichtbarer werden.

Ihre Offenheit hilft, Barrieren abzubauen und Vorurteile zu verringern. Durch ihre Beispiele wird deutlich, dass neurodivergente Menschen in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen erfolgreich sind und bedeutende Beiträge leisten. Ein weiterer bedeutender Aspekt der Neurodivergenz ist der Zugang zu Unterstützungsleistungen. Eine offizielle Diagnose kann Menschen dabei helfen, spezielle Förderung in Schulen oder am Arbeitsplatz zu erhalten und notwendige Hilfsangebote wahrzunehmen. Für viele Eltern und Betroffene ist dieser Zugang entscheidend, damit individuelle Bedürfnisse angemessen berücksichtigt werden können.

Ohne eine solche medizinische Anerkennung bleiben oft wichtige Unterstützungsangebote unerreichbar. Dies führt dazu, dass Eltern beispielsweise mit der Hoffnung auf eine Diagnose einen großen Aufwand betreiben, um ihrem Kind die bestmögliche Unterstützung zu verschaffen. Die Diagnose ist aber nicht nur eine bürokratische Formalität, sondern auch ein wichtiges Mittel der Selbsterkenntnis und Selbstakzeptanz. Viele Menschen berichten, dass eine Diagnose eine Erklärung für Lebensumstände und Erfahrungen liefert, die zuvor schwer nachvollziehbar waren. Sie bringt ein Gefühl der Erleichterung und erlaubt ein besseres Verständnis für das eigene Verhalten.

Hinzu kommt, dass neurodivergente Menschen oft sogenannte „Maskierungsstrategien“ anwenden, um sich gesellschaftlichen Erwartungen anzupassen und negative Reaktionen zu vermeiden. Diese bewusste Unterdrückung eigener Verhaltensweisen kostet jedoch viel Kraft und kann zu psychischen Belastungen führen. Die gesellschaftliche Offenheit und das Selbstverständnis als neurodivergent sind deshalb nicht nur individuell befreiend, sondern fördern auch einen gesünderen Umgang mit neurologischer Diversität in der Gesellschaft. Besonders bemerkenswert sind auch Erkenntnisse über häufige Fehldiagnosen oder verzögerte Diagnosen bei bestimmten Gruppen, etwa bei Frauen, schwarzen Jungen oder älteren Menschen. Studien zeigen, dass diese Gruppen oft lange warten müssen oder zunächst mit anderen Diagnosen konfrontiert werden.

Bei älteren Menschen kann neurodivergenz teilweise mit kognitiven Erkrankungen wie Demenz verwechselt werden, was zu falschen Behandlungen und mehr Verunsicherung führt. Die wachsende Aufmerksamkeit für Neurodivergenz fördert deshalb auch neue Forschungsansätze, die eine bessere Erkennung und individuelle Betreuung ermöglichen sollen. In Großbritannien fällt zudem auf, dass sich die Gesellschaft grundlegend verändert, weil die Vielfalt der neurologischen Profile immer sichtbarer und anerkannt wird. Wenn mehr als die Hälfte der Bevölkerung sich als neurodivergent identifiziert, fordert das traditionelle Vorstellungen von „Normalität“ heraus und öffnet den Raum für vielfältige Lebensweisen und Denkweisen. Die Diskussion um Neurodivergenz fördert so die Akzeptanz von Unterschieden und zeigt, wie wichtig es ist, individuelle Stärken und Herausforderungen gleichermaßen anzuerkennen.