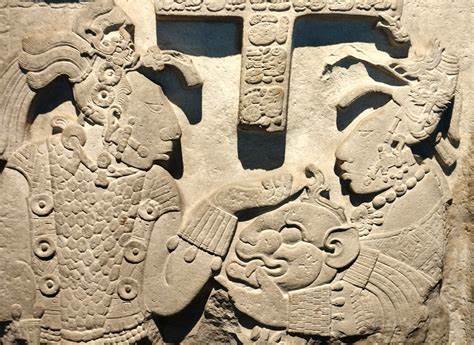

Mexiko ist eine Nation mit einer reichen kulturellen und sprachlichen Vielfalt. Die Sprachen der indigenen Völker wie Náhuatl und Maya sind tief mit der Geschichte und Identität Mexikos verbunden. Trotz ihrer jahrtausendelangen Tradition und ihrer Bedeutung sind viele indigene Sprachen des Landes heute vom Aussterben bedroht. Doch es gibt eine spürbare Renaissance, die sowohl von staatlichen Programmen als auch von engagierten Gemeinschaften vorangetrieben wird. Diese Wiederbelebung ist viel mehr als eine rein sprachliche Bewegung – sie ist eine kulturelle Rückeroberung und ein Schritt hin zu gesellschaftlicher Anerkennung und Gerechtigkeit.

Náhuatl, die Sprache, die traditionell im Tal von Mexiko gesprochen wird, und die Mayasprachen, insbesondere das Yucatec-Maya, prägen seit Jahrhunderten die kulturelle Landschaft Mexikos. Heute leben fast sieben Millionen Menschen, die eine der 68 offiziell anerkannten indigenen Sprachen des Landes sprechen. Dennoch sind diese Sprachen durch Globalisierung, Urbanisierung und die Dominanz von Spanisch gefährdet. Die jüngeren Generationen sprechen oft nur noch wenig oder gar kein Náhuatl oder Maya mehr, was zum Verlust von kulturellem Wissen und Identität führen kann. Die mexikanische Regierung hat aus diesem Grund zahlreiche Anstrengungen unternommen, um diese Sprachen zu erhalten und zu fördern.

Die Verabschiedung der Allgemeinen Gesetzes über die sprachlichen Rechte der indigenen Völker Mexikos ist ein Meilenstein. Dieses Gesetz gewährt indigenen Sprachen die gleiche Gültigkeit wie Spanisch und hebt ihre Rolle innerhalb der Gesellschaft deutlich hervor. Dadurch wird indigene Sprache nicht mehr als minderwertig angesehen, sondern als integraler Bestandteil des nationalen Erbes. Ein konkretes Beispiel für diese Bemühungen ist die Einführung von Náhuatl-Kursen in insgesamt 78 Schulen in Mexiko-Stadt. Obwohl Náhuatl die am weitesten verbreitete indigene Sprache auf dem amerikanischen Kontinent ist, gibt es besorgniserregende Zeichen, dass sie immer weniger gesprochen wird – insbesondere unter jungen Menschen.

Die neuen Sprachprogramme sollen genau dem entgegenwirken und Náhuatl als lebendige, weiterlebende Sprache erhalten. Clara Brugada, Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, betont, dass Náhuatl nicht nur eine Sprache der Vergangenheit sei, sondern als „Sprache des Volkes“ auch heute noch eine Bedeutung habe und Teil des kulturellen Erbes und der nationalen Identität bleiben müsse. Parallel dazu wächst im südlichen Bundesstaat Yucatán die Begeisterung für die Maya-Sprachen. Über 35.000 Schüler aus 75 Gemeinden haben inzwischen die Möglichkeit, Yucatec-Maya bereits ab der Grundschule zu erlernen.

Dies ist Teil einer breiteren Initiative, die Maya-Kultur sichtbar zu machen und zu bewahren. Auch Erwachsene haben Zugang zu Kursen an verschiedenen Institutionen wie INDEMAYA, der Autonomen Universität von Yucatán oder dem Cephcis-Sprachzentrum der UNAM. Die Vermittlung der Sprache geht dabei Hand in Hand mit der Kultur, mit traditionellen Liedern, Geschichten und Ritualen, um ein ganzheitliches Verständnis für die Weltanschauung der Maya zu fördern. Die Wiederbelebung dieser Sprachen ist mit vielfältigen Herausforderungen verbunden. Dazu zählen die begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen sowie die Heterogenität der Dialekte, die das Lehren und Lernen erschweren.

Doch das Interesse und die Begeisterung vor allem bei jungen Menschen und den Gemeinden selbst geben Anlass zur Zuversicht. Sie sehen in ihrer Sprache eine Möglichkeit, ihre Kultur lebendig zu halten und ihre Identität zu bewahren. Ein wesentlicher Hemmschuh für die Verbreitung und Anerkennung indigener Sprachen in Mexiko ist die fortbestehende Diskriminierung. Die Vorurteile gegen indigene Gemeinschaften sind tief verwurzelt und reichen bis in die koloniale Vergangenheit zurück. Spanische Kolonisatoren etablierten eine Sprache und Kultur als überlegen, was zu einem jahrhundertelangen Prozess der Marginalisierung und sprachlichen Unterdrückung führte.

Selbst heute noch, nach Jahrhunderten der Unabhängigkeit Mexikos, wird Spanisch in Bildung, Medien und Verwaltung bevorzugt behandelt. Die indigenen Sprachen finden in diesen Bereichen nur begrenzten Raum. Zudem sind indigene Gemeinschaften oft sozial und wirtschaftlich benachteiligt, was negative Stereotype fördert. Das Sprechen einer indigenen Sprache kann in städtischen Ballungszentren zu Benachteiligungen führen, da Spanisch als Sprache des Fortschritts und der Chancen gilt. Diese gesellschaftlichen Spannungen machen die Wiederbelebung der indigenen Sprachen zu einem politischen und sozialen Kampf; es geht darum, die Würde und den Platz der indigenen Völker in der mexikanischen Gesellschaft zu stärken.

Die Initiativen zur sprachlichen Renaissance eröffnen jedoch neue Perspektiven. Indem junge Menschen indigene Sprachen lernen und in ihrem Alltag verwenden, entsteht ein Gefühl der Verbundenheit mit ihren Wurzeln und ihrer Geschichte. Die Sprache wird so zu einem Werkzeug der Stärkung kultureller Selbstbestimmung. Die Einbindung indigener Sprachen in die schulische Bildung sowie in kulturelle Veranstaltungen führt zu einer breiteren gesellschaftlichen Anerkennung und hebt Vorurteile langsam auf. Darüber hinaus fördert die Pflege indigener Sprachen den Erhalt traditionellen Wissens, das in diesen Kulturen verankert ist, etwa in Bezug auf Natur, Medizin und Spiritualität.

Dies ist insbesondere angesichts globaler Herausforderungen wie Umweltzerstörung und Klimawandel von besonderer Bedeutung. Die indigenen Völker Mexikos verfügen über nachhaltige Praktiken und ein tiefes Verständnis ihres jeweiligen Ökosystems, das es zu bewahren gilt. International gewinnt die Vielfalt indigener Sprachen und Kultur ebenfalls an Bedeutung. Mexiko positioniert sich als Vorreiter in der Anerkennung sprachlicher Rechte und leistet einen Beitrag zum globalen Schutz der Sprachvielfalt. Die Renaissance der Náhuatl- und Maya-Sprachen ist damit auch Teil eines weltweiten Trends, traditionelle Kulturen zu erhalten und der Standardisierung durch übermächtige Weltsprachen entgegenzuwirken.

Nicht zuletzt dokumentieren und verbreiten auch Medien und digitale Technologien neue Formen der Sprachpflege. Online-Lernplattformen, soziale Netzwerke und audiovisuelle Medien ermöglichen einen unkomplizierten Zugang zur Sprache und Kultur. Junge Menschen, die mit digitalen Medien aufwachsen, können so von neuen Möglichkeiten profitieren, ihre Muttersprache zu vertiefen und zu pflegen. Die Wiederbelebung indigener Sprachen in Mexiko ist ein Beispiel für einen gelungenen kulturellen Wandel. Sie zeigt, wie Sprache als lebendiges Element nicht nur Kommunikation ermöglicht, sondern auch Geschichte, Identität und Würde lebendig hält.

Die umfassende Förderung durch gesetzliche Maßnahmen, Bildung sowie gesellschaftliches Engagement schafft Hoffnung und Perspektiven für die Zukunft. Náhuatl und Maya kehren zurück in das Leben vieler Menschen – und damit ein Stück ursprüngliches Mexiko, dessen Vielfalt und Reichtum neu erblühen.