In Florida zeichnen sich derzeit tiefgreifende Veränderungen in Bezug auf die direkte Demokratie ab, die das politische Engagement der Bürgerinnen und Bürger stark beeinträchtigen könnten. Die jüngsten Gesetzesverschärfungen zielen darauf ab, Bürgerinitiativen und Volksabstimmungen erheblich zu erschweren – Maßnahmen, die offiziell mit dem Ziel, Betrug zu verhindern und die Integrität des Wahlprozesses zu schützen, eingeführt wurden. Doch Kritiker sehen darin einen gezielten Angriff auf die demokratische Mitbestimmung und werfen dem Staat vor, damit die Macht in den Händen einiger weniger zu konzentrieren. Direkte Demokratie ermöglicht es den Bürgern, aktiv in den Gesetzgebungsprozess einzugreifen, indem sie Vorschläge für Gesetze oder Verfassungsänderungen direkt in Abstimmungen auf den Wahlzettel bringen. Florida hat eine lange Tradition solcher Bürgerinitiativen, die es den Wählern erlauben, Themen wie Mindestlohn, medizinisches Marihuana oder die Rückgabe von Wahlrechten an ehemalige Straftäter direkt zu entscheiden.

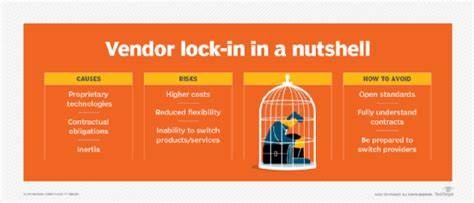

Diese Initiativen entstanden oft aus Frustration über das politische Unvermögen des Parlaments, dringende soziale Fragen anzugehen. Doch diese Tradition wird zunehmend durch neue Bestimmungen unterlaufen. Die Verschärfungen bedeuten, dass Bürger, die eine Initiative unterstützen wollen, heute deutlich höhere Hürden überwinden müssen. Wer eine Petition unterschreiben will, muss nun persönliche Identifikationsnummern vorlegen, etwa den Führerschein oder eine Wähler-ID. Die Unterschriftensammler selbst unterliegen strengen Trainingsvorschriften, und ein neuer Zeitrahmen von nur zehn Tagen für die Einreichung gesammelter Unterschriften macht den Prozess komplizierter und erhöht die Gefahr von Formalfehlern, die mit empfindlichen Geldstrafen geahndet werden können.

Nicht-Floridianer sind offiziell vom Sammeln von Unterschriften ausgeschlossen, und Menschen mit bestimmten Vorstrafen ohne wiederhergestellte Wahlrechte sind ebenfalls ausgeschlossen. Diese Maßnahmen schränken nicht nur den Kreis der beteiligten Akteure ein, sondern erschweren auch die Mobilisierung großer Bevölkerungsgruppen, was für erfolgreiche Initiativen entscheidend ist. Ein Schlüsselmoment in der jüngeren Vergangenheit war die Erhöhung der notwendigen Zustimmung für Verfassungsänderungen bei Volksabstimmungen von bisher 50 auf 60 Prozent. Diese Änderung hat unmittelbare Konsequenzen gezeigt: So erreichten Initiativen zur Legalisierung von Freizeit-Marihuana und zur Abschaffung des umstrittenen Sechs-Wochen-Abtreibungsverbots jeweils über 55 Prozent der Stimmen, scheiterten aber dennoch knapp an der erhöhten Hürde. Diese Entwicklungen illustrieren, wie schwieriger und weniger zugänglich direkte Demokratie für die Wählerschaft geworden ist.

Die Hintergründe für diese Verschärfungen liegen auf der Hand. Die regierende politische Klasse in Florida sieht sich immer wieder von erfolgreichen Bürgerinitiativen bloßgestellt und in ihrer Machtposition herausgefordert. Die Tatsache, dass Wählermaßnahmen oftmals politische Themen durchsetzen, die das Parlament konsequent ignoriert oder bewusst blockiert, führt zu einer zunehmenden Frustration bei den Verantwortlichen. Statt sich der Kritik zu stellen, reagiert das Establishment mit Restriktionen, die den grassroot-Bewegungen das Leben schwer machen. Hinzu kommt ein umstrittener Umgang mit öffentlichen Geldern, der die Vertrauensbasis weiter erschüttert.

Beispielsweise sorgte die Weiterleitung von Millionen aus einer Rückerstattung eines überhöhten Medicaid-Rechnungsbetrags an fragwürdige gemeinnützige Organisationen für Aufsehen, die unter anderem gegen Marihuana-Initiativen arbeiteten. Beobachter sehen hierin ein Beispiel für undurchsichtige politische Einflussnahme, die auf Kosten der demokratischen Prozesse geht. Die Maßnahmen unter der Führung von Gouverneur Ron DeSantis nähern sich einer Strategie, die Demokratie zwar rhetorisch hochhält, faktisch jedoch Bürgerbeteiligung und politische Mitbestimmung stark einschränkt. Indem formale Hürden erhöht und bürokratische Schritte verfeinert werden, geht der Zugang zur politischen Partizipation für den Durchschnittsbürger verloren oder wird zumindest stark erschwert. Die Folgen sind vielfältig und wirken sich auf das politische Klima des Bundesstaates aus.

Das Vertrauen in demokratische Prozesse schrumpft, Politikverdrossenheit steigt, und der Eindruck einer festgefahrenen, von Lobbygruppen dominierten Staatsführung verfestigt sich. Gleichzeitig werden gesellschaftliche Akteure mit echten Anliegen entmutigt, den für demokratische Systeme bedeutenden Impuls von unten nach oben zu geben. Darüber hinaus wirft die zunehmende Einschränkung der direkten Demokratie grundsätzliche Fragen über den Zustand und die Zukunft demokratischer Institutionen in Florida auf. Wem gehört die politische Macht? Wer entscheidet, welche Stimmen zählen? Und wie kann eine ausgeglichene Balance zwischen Effizienz, Sicherheit und Beteiligung der Bürger bewahrt werden? Befürworter der Reformen argumentieren zwar, dass strengere Regelungen notwendig seien, um Unregelmäßigkeiten vorzubeugen und den Schutz der Wähler sicherzustellen. Doch angesichts der Tatsache, dass Betrugsfälle bisher kaum eine Rolle spielten, erscheint dieses Argument vielen eher als Vorwand, um die Macht des Establishments zu sichern.

Der Widerstand gegen diese Entwicklung wächst. Aktivisten, Bürgerrechtsorganisationen und Teile der Zivilgesellschaft kritisieren die neuen Anforderungen scharf und fordern eine Rückkehr zu einem offenen und für alle zugänglichen Mitbestimmungssystem. Sie warnen davor, dass eine solche Aushöhlung der direkten Demokratie das Fundament sowohl der politischen Legitimität als auch der gesellschaftlichen Stabilität untergräbt. Das Beispiel Florida verdeutlicht eine globale Herausforderung: Wie gelingt es, demokratische Beteiligung lebendig zu halten, während Sicherheit und Ordnung gewährleistet werden? Die Antwort darauf wird auch für andere Bundesstaaten und Länder von Bedeutung sein, die eine ähnliche Balance zwischen Bürgerengagement und staatlicher Kontrolle suchen. Letztlich zeigt die Situation in Florida eines ganz deutlich: Demokratie lebt vom Mitmachen.

Sobald der Zugang für die Bevölkerung erschwert wird, verliert die Gesellschaft nicht nur an Vielfalt und Dynamik, sondern auch an Glaubwürdigkeit. Es bleibt zu hoffen, dass kritische Beobachter, engagierte Bürger und unabhängige Institutionen gemeinsam Wege finden, um die direkte Demokratie zu schützen und zu stärken – als unverzichtbaren Bestandteil einer freien und gerechten Gesellschaft.