Das Jahr 2025 begann für Bitcoin mit einer beeindruckenden Dynamik. Zu Beginn des Jahres schoss der Kurs auf bemerkenswerte Höhen und erreichte im Frühjahr sogar ein neues Allzeithoch bei rund 109.000 US-Dollar. Dieses Rekordhoch wurde maßgeblich von positiven Erwartungen an politische und regulatorische Entwicklungen sowie der bevorstehenden Amtsübernahme von Donald Trump befeuert. Doch so beeindruckend der Aufwärtstrend auch war, der Kurs erlebte mit dem tatsächlichen Antritt Trumps eine rasche Korrektur.

Dieses Verhalten entspricht einem klassischen „Sell-the-News“-Phänomen, bei dem Anleger nach dem Eintritt erwarteter Ereignisse Gewinne realisieren und damit zuvor eingepreiste Hoffnungen schnell wieder aus dem Markt herausgenommen werden. Darüber hinaus trug eine Verschärfung des globalen geopolitischen Klimas für Unsicherheiten und erhöhte Risikoaversion bei, was sich auch auf Bitcoin auswirkte. Nach dieser Phase der Volatilität und Unsicherheit ließ sich der Bitcoin-Kurs zeitweise auf rund 74.000 US-Dollar zurückfallen, ein Verlaufstief, das die Schwankungsbreite der Kryptowährung in diesem Jahr unterstreicht. Allerdings setzte in den darauffolgenden Wochen eine spürbare Erholung ein.

Die Preise stabilisierten sich, und Bitcoin notiert aktuell wieder im Bereich von etwa 95.000 US-Dollar. Damit spiegeln sich im Markt sowohl Erholungsimpulse als auch eine noch nicht vollständig entfaltete Aufbruchsstimmung wider. Ein besonders prägnantes und viel diskutiertes Merkmal der momentanen Marktlage ist die äußerst knappe Verfügbarkeit von Bitcoin auf zentralisierten Börsen. Das Guthaben an Bitcoin auf diesen Plattformen hat in den letzten Monaten einen historisch tiefen Stand erreicht, der sich über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht gezeigt hat.

Ein Blick auf die Börsenbestände illustriert, dass die Menge der auf Handelsplattformen gelagerten Bitcoins deutlich abnimmt. Dies erscheint zunächst paradox, wenn man gleichzeitig zur Kenntnis nimmt, dass der Kurs trotz dieser Angebotsverknappung nicht durch die Decke geht. Um dieses scheinbare Paradoxon zu verstehen, lohnt sich eine tiefere Betrachtung der aktuellen Marktstruktur und der Akteurslandschaft. Hinter dem Rückgang der Börsenbestände verbirgt sich nicht zwangsläufig ein dramatischer Mangel an liquiden Bitcoin oder eine vollständige „Verschwinden“ der Coins. Vielmehr ist eine Verlagerung der Halterstruktur erkennbar.

Ein großer Teil jener Bitcoins, die von den Börsen abgezogen werden, wandert in institutionelle Verwahrung. Hedgefonds, Family Offices, ETF-Anbieter und professionelle Handelsplattformen übernehmen zunehmend große Mengen an Bitcoin. Diese Bestände verbleiben zwar nicht immer fest verschlossen, werden jedoch meist für passive oder semi-passive Zwecke genutzt. So dienen sie beispielsweise als Sicherheiten für Kredite, als Bestandteil von Ertragsstrategien oder befinden sich in Depotlösungen mit langfristiger Ausrichtung. In der Praxis bedeutet das, dass die aus den Börsen abgezogenen Coins zwar nicht aktiv auf dem Spotmarkt gehandelt werden, aber dennoch vorhandene Liquidität simulieren können, da institutionelle Akteure ihre Bitcoin-Bestände auch je nach Marktlage bewegen können.

Dieses Umverteilungsphänomen beeinflusst die Preisdynamik maßgeblich. Obwohl das sichtbare Angebot an frei auf dem Markt verfügbaren Bitcoin sinkt, bleibt der Verkaufsdruck über die existierenden Verkäufergruppen bestehen. Zu diesen gehören insbesondere kurzfristige Trader, die bei nach oben tendierenden Kursen Gewinne realisieren, aber auch langfristige Investoren, die Teilgewinne mitnehmen, oder spekulative Marktteilnehmer, die im Zuge von Volatilität aktiv werden. Selbst Großinvestoren wie MicroStrategy, die kontinuierlich Bitcoin kaufen und etwa 15.000 BTC zusätzlich erworben haben, setzen ihre Käufe über einen längeren Zeitraum gestaffelt um.

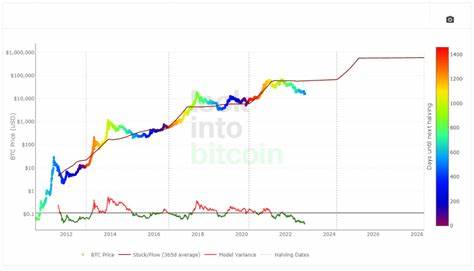

Eine unmittelbare Auswirkung auf die Spotmarktpreise durch solche großvolumigen Käufe bleibt daher oftmals begrenzt, da das Kaufinteresse breit gestreut und ohne sichtbare Liquiditätsspitzen implementiert wird. Eine weitere interessante Facette ist der wachsende Einfluss institutionellen Kapitals auf die Angebotsseite. Aktuelle Analysen zeigen, dass der Zufluss von Kapital aus institutionellen Quellen mittlerweile die monatliche Neuproduktion von Bitcoin – die sogenannte Mining-Emission – von circa 13.500 Bitcoins übersteigt. Dies hat zur Folge, dass die „effektive“ Angebotskurve enger wird, ein Effekt, der von Experten als eine Art „synthetisches Halving“ bezeichnet wird.

Im Original vermindert das Bitcoin-Protokoll alle vier Jahre die Anzahl der neu geschaffenen Bitcoins (Halving), was historisch stets für einen Preisanstieg sorgte. Derzeit bewirken jedoch institutionelle Nachfragesteigerungen eine Verknappung, die ähnlich wirkt, ohne dass das technische Protokoll verändert wurde. Trotz dieser bullischen Angebotsverknappung wirkt der Bitcoin-Kurs momentan robust, aber nicht explosiv. Die Ursache liegt im feinen Gleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot. Solange die Nachfrage nicht signifikant stärker wird als das verfügbare Angebot und die Verkäuferseite weiter ausgeglichen agiert, bleibt die Preisentwicklung gedämpft.

Die aktuelle Marktphase gleicht folglich einer Konsolidierung auf hohem Kursniveau, in der sich Marktteilnehmer positionieren, ohne für starke Volatilität zu sorgen. Spannend wird daher das Widerstandscluster, das sich im Bereich zwischen 95.000 und 99.000 US-Dollar gebildet hat. Ein nachhaltiger Ausbruch aus diesem Band könnte den Weg zu neuen Allzeithochs eröffnen.

Sollte die Nachfrage plötzlich und stark anwachsen, könnte dies eine dynamische Aufwärtsbewegung auslösen. Eigenschaften wie die hohe institutionelle Beteiligung, die ständig wachsende Anzahl an Bitcoin-ETFs und Fonds sowie der Eintritt souveräner Vermögensverwalter in den Markt bieten eine solide Grundlage für eine langanhaltende Aufwertung der Kryptowährung. Neben der Analyse der Marktdynamiken rund um die Knappheit auf Börsen und die Kursentwicklung verdienen auch innovative Projekte Beachtung, die sich um das Bitcoin-Ökosystem herum etablieren. Ein aktuelles Beispiel ist der Token BTCBULL, der die Dominanz von Bitcoin als Kern seines Modells nutzt und dabei Momentum aus dem Meme-Sektor zieht, um eine breitere Zielgruppe zu erreichen. Besonders interessant ist, dass BTCBULL einen realwirtschaftlichen Nutzen in sein Konzept integriert.

Token-Inhaber werden bei Erreichen bestimmter Bitcoin-Kursziele mit echten Bitcoin-Airdrops belohnt, was eine neuartige Verbindung zwischen Meme-Coins und dem echten Bitcoin schafft. Darüber hinaus implementiert BTCBULL Mechanismen zur Angebotsverknappung über Token-Burns, wenn definierte Zwischenziele erreicht werden. Dadurch entsteht eine doppelte Anreizstruktur: Einerseits wird durch die Belohnung mit echten Bitcoins eine zusätzliche Kaufmotivation geschaffen, andererseits führt der Token-Burn zu einer Verringerung des Angebots, was einen preistreibenden Effekt besitzt. Solche Konzepte demonstrieren, wie sich innovative Projekte aus dem Bereich der Kryptowährungen entwickeln und durch funktionale Verknüpfungen mit etablierten Werten wie Bitcoin Mehrwert schaffen können. Abschließend bleibt das Fazit zur aktuellen Bitcoin-Prognose trotz kurzfristiger Kursrücksetzer und hoher Volatilität ausgesprochen positiv.