In den letzten Jahren haben Umweltgifte zunehmend Aufmerksamkeit als mögliche Faktoren für verschiedene Gesundheitsprobleme erhalten. Besonders die sogenannten PFAS, eine Gruppe von chemischen Verbindungen, stehen aufgrund ihrer weiten Verbreitung und Persistenz in der Umwelt im Fokus. PFAS, oft auch als „Forever Chemicals“ bezeichnet, sind eine Gruppe von industriellen Chemikalien, die sich nur schwer abbauen lassen und in vielen Alltagsprodukten wie Textilien, Küchenutensilien, Teppichen und sogar in Löschschaum verwendet werden. Die Belastung mit diesen Stoffen ist weltweit nachweisbar, und sie reichern sich nicht nur in der Umwelt, sondern auch im menschlichen Körper an. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse deuten nun darauf hin, dass PFAS eine bedeutsame Rolle bei der Entstehung von Übergewicht spielen könnten.

Diese Verbindung wird insbesondere durch eine aktuelle Studie unter der Leitung von Professor Philippe Grandjean an der Universität Süd-Dänemark deutlich, die erstmals erhebliche Zusammenhänge zwischen PFAS-Konzentrationen im Blut und Gewichtszunahme bei Erwachsenen aufzeigt. Die Ergebnisse werfen wichtige Fragen über die weitverbreitete Annahme auf, Übergewicht beruhe hauptsächlich auf ungesunder Ernährung und Bewegungsmangel. Mit Blick auf die Pandemie der Fettleibigkeit weltweit ist diese Fragestellung von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Die Untersuchung, die auf der Analyse von Blutproben von 381 Erwachsenen beruht, war Teil einer von der Europäischen Kommission unterstützten klinischen Studie. Die Teilnehmer wurden über einen Zeitraum von bis zu einem Jahr beobachtet und mit unterschiedlichen Diäten begleitet.

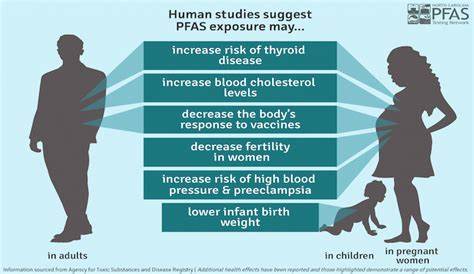

Ein zentrales Ergebnis war, dass die Höhe der PFAS-Konzentration, speziell die des Perfluoroctansäure (PFOA), die Tendenz zur Gewichtszunahme maßgeblich beeinflusste – und zwar unabhängig von der jeweiligen Diät. Personen mit erhöhten PFOA-Werten im Blut hatten erheblich größere Schwierigkeiten, ein niedriges Körpergewicht zu halten, und nahmen im Durchschnitt etwa zehn Pfund (rund vier bis fünf Kilogramm) mehr zu als Personen mit niedrigen PFAS-Spiegeln. Diese Erkenntnis zeigt anschaulich, dass Umweltfaktoren bei der Gewichtsentwicklung eine stimulierende Wirkung entfalten können. Schon zuvor hatten Forschungen hier und andernorts gezeigt, dass eine PFAS-Belastung auch bei Kindern mit einem erhöhten Risiko für Übergewicht und erhöhten Cholesterinwerten einhergeht. Professor Grandjean, dessen Forschungsschwerpunkt die Toxizität von PFAS in verschiedenen Bevölkerungsgruppen über einen Zeitraum von mehreren Jahren ist, betont, dass die Auswirkungen dieser Schadstoffe weit über das bisher bekannte Spektrum hinausgehen.

Die neue Studie hebt besonders hervor, dass PFAS sogar eine größere Rolle spielen können als die Ernährung selbst, wenn es um die Verhinderung von Gewichtszunahme nach einem initialen Gewichtsverlust geht. Die Forschungsergebnisse unterstreichen zudem eine wachsende Besorgnis, dass Umweltgifte Stoffwechselprozesse signifikant stören und so die körpereigene Regulation des Körpergewichts erschweren könnten. Übergewicht und Adipositas werden hierdurch nicht mehr nur als eine Folge von Überernährung und Bewegungsmangel betrachtet, sondern immer mehr als ein komplexes Zusammenspiel aus genetischen, verhaltensbedingten und Umweltfaktoren. Dies erweitert das Verständnis und ermöglicht eine differenziertere Sicht auf die Ursachen von Fettleibigkeit. Auch internationale Experten, wie Professor Arne Astrup, der die europäische Diogenes-Studie leitete, aus der die Blutproben und Daten stammen, bestätigen die Bedeutung der Ergebnisse.

Astrup verweist darauf, dass das zunehmende Übergewicht in der Bevölkerung bislang nicht vollständig verstanden wird und dass hormonell wirksame Umweltchemikalien wie PFOA als potenzielle Einflussfaktoren betrachtet werden sollten. Die Störung der Appetitregulierung durch diese chemischen Substanzen könnte ein Grund dafür sein, warum viele Menschen trotz bewusster Ernährung und körperlicher Aktivität an Gewicht zunehmen. Das Bewusstsein für diese Umwelteinflüsse bietet auch eine Chance zur Entstigmatisierung von übergewichtigen Menschen, denen häufig allein ungesunde Lebensweisen zugeschrieben werden. Die Studie hebt auch die Tatsache hervor, dass PFAS als chemische Familie besonders problematisch sind, weil sie nahezu unzerstörbar sind und sich über Kontaminationen im Trinkwasser, in Nahrungsmitteln und sogar in der Luft auf der ganzen Welt verteilen. Ihre Verwendung in zahlreichen Alltagsgegenständen macht eine Exposition für viele Menschen unvermeidbar.

Die Begriffe „Forever Chemicals“ und „endokrine Disruptoren“ sind in diesem Zusammenhang oft zu hören, da diese Stoffe die hormonellen Systeme des Körpers beeinflussen können. Die jahrelange Akkumulation dieser Substanzen in Organismen sorgt für chronische Belastungen, deren gesundheitliche Folgen sich erst nach Jahren oder Jahrzehnten voll entfalten. Vor diesem Hintergrund ist die Forderung nach strengeren Regulierungen und einer wirksamen Reduzierung von PFAS-Emissionen lauter geworden. Auf europäischer Ebene arbeitet die Europäische Kommission derzeit an Vorschlägen, um PFAS in Verbraucherprodukten zu verbieten. Auch die US-amerikanische Umweltbehörde EPA hat in letzter Zeit verbindliche Richtlinien zur Begrenzung von PFAS-Verschmutzungen im Trinkwasser vorgeschlagen.

Diese Maßnahmen könnten langfristig den Gesundheitsschutz verbessern und zugleich die Belastungen für zukünftige Generationen verringern. Neben den politischen und regulatorischen Aspekten ist jedoch auch eine breite öffentliche Aufklärung entscheidend. Die Komplexität der Auswirkungen von PFAS auf die Gesundheit muss transparenter gemacht werden, damit Verbraucherinnen und Verbraucher fundierte Entscheidungen treffen können. Die Wissenschaftler, insbesondere am STEEP-Forschungskonsortium der Universität Rhode Island, setzen sich intensiv dafür ein, dass fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse in den gesellschaftlichen Diskurs eingebracht werden und so Schutzmaßnahmen stärker unterstützt werden. Für Betroffene und Interessierte stellt sich die Frage, wie man sich vor einer Belastung mit PFAS schützen kann.

Da PFAS häufig in der Nahrung vorkommen, beispielsweise in Fischen aus belasteten Gewässern, sowie im Trinkwasser, ist es ratsam, auf belastete Lebensmittelquellen zu achten und Informationen über lokale Wasserqualitäten einzuholen. Gleichzeitig ist die Förderung und Unterstützung von Forschungsvorhaben nötig, die neue Technologien zur Wasser- und Lebensmittelreinigung entwickeln. Die Erkenntnisse aus der Studie unterstreichen eindrucksvoll, dass das Thema Übergewicht und Adipositas vielschichtiger ist als oft angenommen und dass Umweltgifte wie PFAS eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen können. Die neuen wissenschaftlichen Einsichten tragen dazu bei, das Verständnis von Übergewicht zu erweitern und den Blick auf Umwelteinflüsse als Teil der Lösung zu lenken. Zukünftige Forschungen werden vermutlich weiteren Aufschluss darüber geben, wie genau PFAS den menschlichen Stoffwechsel beeinflussen und durch welche Mechanismen sie die Appetitkontrolle und die Fettverbrennung stören.

Dieses Wissen kann letztlich auch in die Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze zur Behandlung von Übergewicht einfließen. Abschließend ist zu betonen, dass der Umgang mit PFAS eine multidisziplinäre Herausforderung darstellt, die Gesundheitswissenschaften, Umweltpolitik, Industrie und Gesellschaft gleichermaßen betrifft. Nur durch koordinierte Anstrengungen und Informationsarbeit kann der schleichenden Belastung durch diese „Forever Chemicals“ entgegengewirkt und die öffentliche Gesundheit langfristig geschützt werden.