Die globale Abholzung stellt eine der gravierendsten Umweltkrisen unserer Zeit dar. Neue Studien verdeutlichen, dass etwa ein Drittel der seit Beginn des 21. Jahrhunderts verlorenen Waldgebiete äußerst wahrscheinlich nie wiederhergestellt werden kann. Diese Entwicklung hat tiefgreifende Auswirkungen auf das ökologische Gleichgewicht, die biologische Vielfalt und die globale Klimastabilität. Besonders alarmierend ist dabei die Rolle der Landwirtschaft als Haupttreiber dieser unwiederbringlichen Waldverluste.

Die jüngste, umfassende Analyse des World Resources Institute zeigt auf, wie die Kombination aus technologischen Methoden, politischen Rahmenbedingungen und wirtschaftlichen Interessen zu diesem zerstörerischen Trend beiträgt und welche Bedeutung das für unsere Zukunft hat. Wälder sind für das Leben auf der Erde unverzichtbar. Sie speichern enorme Mengen Kohlenstoff, regulieren das Klima, bieten riesige Lebensräume für unzählige Tier- und Pflanzenarten und haben eine zentrale Bedeutung für das Überleben vieler indigener Gemeinschaften. Die unabsehbaren Folgen von Waldverlusten sind nicht nur ökologischer Natur, sondern betreffen auch sozioökonomische Aspekte wie den Erhalt von Ressourcen für lokale Bevölkerungen und den Schutz vor Naturkatastrophen. Dennoch wurden allein im bisherigen Verlauf des Jahrhunderts weltweit Waldflächen in der Größe von mehr als der Mongolei vernichtet.

Die Hälfte davon wurde durch Prozesse verursacht, die eine Regeneration zumindest theoretisch zulassen würden, wie etwa kontrollierte Holznutzung oder das Zurückdrängen von Bränden. Doch etwa 34 Prozent aller verlorenen Wälder, besonders in tropischen Regionen, sind durch die Umwandlung in landwirtschaftliche Nutzflächen irreversibel zerstört. Diese Landwirtschaft als Hauptursache der permanenten Waldzerstörung manifestiert sich vor allem in der Ausweitung von Monokulturen, Viehzucht und industrieller Agrarproduktion. In Entwicklungsländern ist der Druck besonders hoch, da Bevölkerungswachstum und steigender Nahrungsmittelbedarf zu weiteren Flächenumwidmungen führen. Dabei gehen lokale und globale Akteure oftmals unzureichend auf nachhaltige Praktiken ein, was die Situation verschärft.

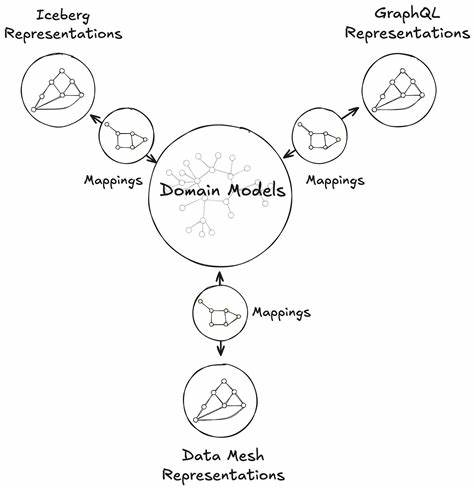

Die Umwandlung von Wäldern in landwirtschaftliche Flächen bedeutet nicht nur den Verlust der Bäume selbst, sondern verändert zudem maßgeblich den Boden, zerstört das empfindliche Ökosystem und beseitigt den natürlichen Lebensraum unzähliger Spezies. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der jüngsten Studie hat es ermöglicht, Satellitenbilder umfassend zu analysieren und die verschiedenen Einflussfaktoren genauer zu differenzieren. Dadurch konnten Forschende erstmals präzise feststellen, welche Gebiete unwiederbringlich verloren sind und welche Potenziale für Regeneration bestehen. Diese neuen Technologien versorgen Naturschützer, politische Entscheidungsträger und Wissenschaftler mit den dringend benötigten Daten, um gezielte Schutzmaßnahmen implementieren und effektiver gegen die Abholzung vorgehen zu können. Neben der landwirtschaftlichen Nutzung werden zurückgehende Wälder auch durch andere menschliche Aktivitäten wie Holzeinschlag und durch Naturkatastrophen wie Waldbrände beeinträchtigt.

Zwar könnten sich Wälder in manchen Fällen über Jahrzehnte hindurch regenerieren, doch die zunehmende Klimaerwärmung erschwert diese Prozesse zunehmend. Erhöhte Temperaturen führen zu einer Ausbreitung von Schädlingen, beispielsweise von Borkenkäferplagen, und zu häufigeren und intensiveren Waldbränden. Diese Faktoren setzen Ökosystemen erheblich zu und verringern die Chancen für eine gesunde Wiederbewaldung. Experten warnen, dass das einfache Nachwachsen von Bäumen nicht automatisch die ursprüngliche Artenvielfalt und Funktionalität eines Waldes wiederherstellt. Der Verlust von Waldflächen bedeutet zudem eine Verschlechterung der globalen Kohlenstoffbilanz.

Wälder fungieren als wichtige Kohlenstoffsenken, indem sie große Mengen Kohlendioxid aufnehmen und speichern, was klimafördernde Effekte ausgleicht. Die dauerhafte Umwandlung von Wäldern in landwirtschaftliche Flächen führt dazu, dass dieser Speicher verschwindet und gleichzeitig Emissionen durch Bodenstörungen und Entwaldungsprozesse freigesetzt werden. Das verstärkt den Klimawandel auf globaler Ebene und macht Klimaziele immer schwieriger erreichbar. Es ist jedoch nicht zu spät, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Initiativen, die sich für den Schutz intakter Wälder einsetzen, nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken fördern und Aufforstung unterstützen, können einen bedeutenden Beitrag leisten.

Besonders effektiv sind dabei lokale Lösungen, die die Rechte und das Wissen indigener Gemeinschaften einbeziehen, da diese oft langfristig funktionierende Schutzmechanismen besitzen. Zudem müssen Verbraucher und Unternehmen weltweit nachhaltige Produkte bevorzugen und Druck auf Regierungen ausüben, um gesetzlichen Schutz zu verschärfen und illegale Abholzung zu bekämpfen. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Förderung von ökologischer Landwirtschaft und Agroforstwirtschaft, welche es ermöglichen, landwirtschaftliche Produktivität und Waldschutz miteinander zu verbinden. Technologische Innovationen sowie gezielte Finanzierungsmöglichkeiten können Landwirten helfen, auf nachhaltige Produktionsweisen umzustellen und gleichzeitig ihre Lebensgrundlage zu sichern. Auch die Arbeit an der globalen Sensibilisierung für die Bedeutung von Wäldern und der Förderung umweltbewusster Verhaltensweisen in der Gesellschaft spielt eine große Rolle.

Letztlich hängt die Chance auf eine nachhaltige Zukunft stark davon ab, ob es gelingt, Ressourcen besser zu verteilen und politische Mehrheiten für den Schutz der Natur zu mobilisieren. Die Unumkehrbarkeit eines Drittels der Waldverluste ist ein Weckruf, die Entwaldung endlich ernsthaft zu bremsen. Wälder sind mehr als nur Rohstoffreservoirs – sie sind Lebensadern für unseren Planeten. Daher muss der internationale und nationale Fokus klar auf deren nachhaltigem Management und Erhalt liegen, um unersetzbare Naturwerte und die Lebenschancen kommender Generationen zu sichern.