Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) verändert derzeit in einem nie dagewesenen Tempo die Arbeitswelt. Während viele Fortschritte als Wegbereiter für mehr Effizienz, Innovation und wirtschaftliches Wachstum gefeiert werden, gibt es auch Schattenseiten, die in der öffentlichen Diskussion häufig verdrängt oder vernachlässigt werden. Die Veränderungen, die KI mit sich bringt, betreffen fast jeden Sektor und haben weitreichende Konsequenzen für Arbeitnehmer, Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt. Die Realität ist geprägt von Chancen, aber auch von Risiken, insbesondere in Bezug auf Jobverluste, Ungleichheiten und die Vorbereitung der Arbeitskräfte auf die Zukunft. Um die Bedeutung dieser Entwicklungen besser zu verstehen, lohnt sich ein differenzierter Blick auf die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt.

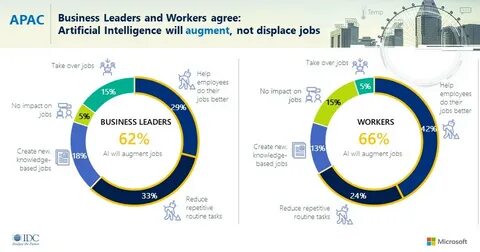

KI wird zunehmend in automatisierbare Tätigkeiten eingebunden. Gerade repetitive oder standardisierte Aufgaben, die vorher von Menschen erledigt wurden, fallen vermehrt neuen Algorithmen und intelligenten Maschinen zum Opfer. Dadurch sinkt der Bedarf an bestimmten traditionellen Arbeitsplätzen. Viele Arbeitnehmer sehen sich dadurch mit Existenzängsten konfrontiert, weil sie befürchten, durch Maschinen ersetzt zu werden. Besonders gefährdet sind Berufe in der Fertigung, im Verwaltungsbereich oder im Kundenservice, wo Routineaufgaben dominieren.

Doch KI ersetzt nicht nur einfache Tätigkeiten, sondern erobert zunehmend auch komplexere Berufsfelder. Zum Beispiel können fortgeschrittene Systeme Diagnosen in der Medizin unterstützen oder juristische Dokumente analysieren. Die Arbeit, die bisher als ausschließlich menschliche Domäne galt, wird durch KI-Systeme ergänzt oder teilweise ersetzt, wodurch sich das traditionelle Berufsbild wandelt. Dabei entstehen nicht nur Herausforderungen sondern auch neue Chancen und Berufsbilder. Die Automatisierung durch KI kann zu Produktivitätssteigerungen führen, die Unternehmen ermöglicht, effizienter zu arbeiten und neue Dienstleistungen beziehungsweise Produkte zu entwickeln.

Dies wiederum kann wirtschaftliches Wachstum fördern und Arbeitsplätze in anderen, oft innovativeren Bereichen schaffen. Allerdings ist der Übergang nicht einfach und betrifft vor allem jene Arbeitnehmer, die nicht über die nötigen Fähigkeiten verfügen, um mit den sich wandelnden Anforderungen Schritt zu halten. Es wächst die Forderung nach gezielter Aus- und Weiterbildung, denn die Zukunft der Arbeit verlangt mehr digitale Kompetenzen, Flexibilität und lebenslanges Lernen. Ohne adäquate Qualifizierung drohen viele Beschäftigte abgehängt zu werden. Dabei ist es essenziell, dass sowohl staatliche Institutionen als auch Unternehmen Verantwortung übernehmen und Programme entwickeln, die den Strukturwandel sozial abfedern und Chancen für alle zugänglich machen.

Parallel dazu verstärkt KI die soziale Ungleichheit. Während hochqualifizierte Fachkräfte, die KI entwickeln, steuern oder mit ihr arbeiten, von den neuen Möglichkeiten profitieren, sind niedrigqualifizierte Arbeitskräfte oft die Verlierer der Entwicklung. Dies führt zu einer Polarisierung des Arbeitsmarktes und kann gesellschaftliche Spannungen erhöhen. Darüber hinaus bergen neue Technologien auch ethische Fragen, etwa im Hinblick auf Datenschutz, Überwachung am Arbeitsplatz oder algorithmische Voreingenommenheit. Es wird daher immer bedeutsamer, nicht nur technische Lösungen zu verfolgen, sondern auch gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen zu schaffen, die faire und transparente Arbeitsbedingungen garantieren.

Der Umgang mit der disruptiven Kraft der KI fordert eine ganzheitliche Herangehensweise. Dies umfasst den Einsatz von sozialpolitischen Maßnahmen, den Ausbau von Bildungssystemen sowie die Förderung von Innovationen, die menschenzentriert sind. Veränderungen in der Unternehmenskultur sind nötig, um die Potenziale der KI zu nutzen und gleichzeitig die Mitarbeitenden mitzunehmen. Unternehmen sollten nicht nur in Technik investieren, sondern auch in Programme zur Umschulung und Weiterqualifizierung, um die Akzeptanz und Motivation der Belegschaft zu sichern. Das Thema Arbeitsplatzsicherheit bleibt ein zentrales Anliegen.

Flexible Arbeitsmodelle, wie Homeoffice oder projektbasierte Anstellungen, gewinnen an Bedeutung, tragen aber auch zur Unsicherheit bei, wenn tarifliche Absicherungen fehlen. Die Gesellschaft muss Antworten finden, wie soziale Sicherheit in einer digitalisierten Welt gewährleistet werden kann. So könnten beispielsweise neue Formen der Sozialversicherung oder ein bedingungsloses Grundeinkommen diskutiert werden. Abschließend zeigt sich, dass die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf Jobs ein komplexes, dynamisches Feld sind. Die Veränderungen prallen nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene, sondern berühren soziale, ethische und politische Fragestellungen.

Die Erwartungen an die Vorteile von KI sind hoch, doch ohne eine verantwortungsbewusste Gestaltung droht ein Anstieg von Ungleichheiten und Arbeitsplatzunsicherheiten. Um die Chancen der KI voll auszuschöpfen und gleichzeitig die Risiken zu minimieren, muss der Übergang aktiv gestaltet und begleitet werden. Nur so kann eine Arbeitswelt entstehen, die Mensch und Maschine sinnvoll vereint und die Gesellschaft als Ganzes voranbringt.