Die Jungsteinzeitliche Revolution, oft als Ursprung der Landwirtschaft betrachtet, markiert einen der tiefgreifendsten Wendepunkte in der Menschheitsgeschichte. Besonders im südlichen Levante, einer Region, die als Wiege der Domestikation von Nutzpflanzen und der Siedlungsbildung gilt, werfen Forscher seit langem Fragen nach den Ursachen dieses Umbruchs auf. Die Debatte bewegt sich um anthropogene versus klimatische Einflussfaktoren, die den Übergang von Jäger- und Sammlergesellschaften hin zu Agrargesellschaften kennzeichneten. Neue paläoklimatische Untersuchungen und geochemische Analysen weisen nun auf einen möglichen natürlichen Auslöser hin: eine Periode intensiver katastrophaler Brände und gravierender Bodendegradation, hervorgerufen durch ein klimatisches Zusammenspiel gegen Ende des frühen Holozäns vor etwa 8.200 Jahren.

In mehreren sedimentären Aufzeichnungen aus der südlichen Levante zeigt sich ein markanter Anstieg von Mikro-Kohlepartikeln, ein eindeutiges Indiz für wiederkehrende, großflächige Feuerereignisse. Diese erhöhte Feueraktivität korreliert mit ungewöhnlichen Schwankungen in den Isotopenverhältnissen von Kohlenstoff und Strontium in Höhlensinter-Proben aus der Region sowie mit ungewöhnlichen Wasserstandsveränderungen im Toten Meer. Speziell die δ13C-Werte in Speleothemen, die den Zustand der Vegetation widerspiegeln, stiegen sprunghaft an, was auf eine Reduktion der Pflanzenbedeckung und verstärkte Erosion hindeutet. Der Niedrigwasserstand im Toten Meer belegt eine gleichzeitig auftretende Trockenphase, die mit dem global bekannten 8,2-Kilojahre-Ereignis zusammenfällt. Dieses Klimaphänomen, charakterisiert durch einen abrupten Temperaturrückgang und feuchtigkeitsarme Bedingungen in weiten Teilen der nördlichen Hemisphäre, führte im Levante-Gebiet zu einer erhöhten Häufigkeit von Trockenblitzschlägen und damit zur natürlichen Zündung von Bränden.

Die Folge war eine großflächige Entfernung von Bewuchs und die Entstehung freiliegender, erodierbarer Böden an den Hängen der Karstlandformen und Kalksteinhügel. Die Böden, die ursprünglich auf den Hängen der sogenannten Rückgrat-Hügel zu finden waren, erlebten eine starke Degradation. Diese Abtragung führte zu massiven Bodendeckungsverlusten und dem Transport von ausgelaugtem terra-rossa-Lehmboden in tiefer gelegene Senken und Täler. Dort entstanden dicke sedimentäre Ablagerungen, die für Gemeinschaften der Jungsteinzeit lebenswichtige Ackerbaugebiete darstellten. Diese neu entstandenen überarbeiteten Böden boten fruchtbaren Untergrund, der offenbar die Ansiedlung großer, sesshafter Siedlungen ermöglichte.

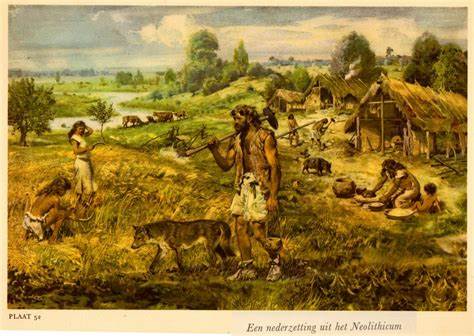

Die Konzentration solcher Siedlungen über wasserreichen reworked Sedimentansammlungen zeigt, wie eng das menschliche Verhalten und die Umweltveränderungen miteinander verknüpft waren. Obwohl der Einsatz von Feuer als Werkzeug und Umweltbewältigung seit dem Mittelpaläolithikum im Levante-Gebiet belegt ist, ist es unwahrscheinlich, dass Menschen für die Dimension und Dauer der katastrophalen Brandereignisse selbst verantwortlich waren. Die gleichzeitige Abfolge großer Feuer, Bodendegradation und Trockenheit deutet vielmehr auf eine natürliche Kettenreaktion infolge orbital gesteuerter solarer Strahlungsspitzen hin, die den Eintritt trockener klimatischer Systeme in das Gebiet förderte. Dabei halfen die durch Feuer hervorgerufenen Freiflächen womöglich den Frühbauern, indem sie die natürliche Vegetation massiv veränderten und die Anpassung an neue Subsistenzmethoden forcierten. Das Gelände und die fruchtbaren Böden in den Tälern boten ideale Bedingungen für den Anbau gezähmter Pflanzen und die Domestikation von Tieren.

Somit könnte die Neolithische Revolution als Reaktion auf eine verschärfte Umweltkrise betrachtet werden, in der Mensch und Natur eine neue, stark voneinander abhängige Beziehung entwickelten. Der Übergang zu Ackerbau und Viehzucht eröffnete neue kulturelle und soziale Möglichkeiten, wurde aber auch durch die Umweltbedingungen massiv beeinflusst. Insbesondere das Überleben in einem durch Feuer dürren und bodenarmen Umfeld erforderte eine kognitive Anpassungsfähigkeit und technologische Innovationen, die zusammen zur Verstärkung anthropogener Umweltmodifikationen führten. Wichtig ist auch die Rolle der Speleothem-Analysen, die helle Strontiumisotopensignale liefern. Diese zeigen den Verlust der Terra-Rossa-Bodenbedeckung auf den Hängen und damit einen eindeutigen Beleg für Bodenerosion.

Die ausgewerteten Höhlen befinden sich in der Nähe von wichtigen archäologischen Fundstellen, was einen direkten Zusammenhang zwischen Umweltveränderungen und menschlicher Besiedlung zulässt. Ähnliche Umweltkrisen wurden auch in älteren Interglazialphasen, wie MIS 5e, dokumentiert, was eine zyklische Verbindung zwischen Klima, Bränden und Vegetationsdynamiken über zehntausende von Jahren nahelegt. Hochwertige, zeitlich gut datierte Proben erlauben die Verknüpfung klimatischer Hochphasen mit erhöhter Feuerintensität und damit verbundener Umweltdegradierung. In Summe weist die wissenschaftliche Evidenz darauf hin, dass die Neolithische Revolution nicht allein das Ergebnis menschlicher Innovationskraft war, sondern maßgeblich von natürlichen Umweltveränderungen beeinflusst wurde. Die katastrophalen Feuer, der Bodenverlust und die resultierenden Veränderungen im Landschaftsbild bildeten eine ausschlaggebende Voraussetzung für den Übergang zu einer sesshaften, agrarisch geprägten Lebensweise.

Diese Erkenntnisse eröffnen neue Perspektiven auf das Wechselspiel von Klima, Umwelt und menschlicher Kulturentwicklung. Sie zeigen, dass katastrophale Naturereignisse auch tiefgreifende soziale und wirtschaftliche Transformationen bewirken können. Die damaligen Populationen im südlichen Levante mussten sich an eine sich rapide verändernde Umwelt anpassen, was möglicherweise die Innovationen in Landwirtschaft, Tierhaltung und Siedlungsarchitektur vorantrieb. Für die heutige Zeit bieten diese historischen Beispiele wertvolle Lektionen: Klimatische und ökologische Veränderungen können alte Lebensweisen grundsätzlich erschüttern und erfordern flexible Anpassungsstrategien. Das Verständnis der komplexen Ursachen für die Jungsteinzeitliche Revolution verbessert unser Wissen darüber, wie Menschen in der Vergangenheit mit Umweltkrisen umgingen – Erkenntnisse, die angesichts moderner globaler Umweltveränderungen an Bedeutung gewinnen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass katastrophale Feuer und die damit verbundene Bodendegradation im südlichen Levante während des frühen Holozäns eine wichtige Rolle beim Wandel von Jäger- und Sammlerstämmen zu sesshaften Bauern spielten. Diese Naturkatastrophen schufen die Grundlage für die Landwirtschaft und damit für eine der bedeutendsten kulturellen Revolutionen der Menschheitsgeschichte.