In der Welt der computergestützten Physik und insbesondere bei der Simulation von Flüssigkeiten haben sich in den letzten Jahren zahlreiche Verfahren herausgebildet, um realistische Ergebnisse und gleichzeitig eine hohe Rechengeschwindigkeit zu erzielen. Ein besonders bemerkenswertes neues Verfahren ist das sogenannte Reintegration Tracking. Diese Methode, die von Mykhailo Moroz entwickelt und ausführlich beschrieben wurde, bringt frischen Wind und neue Ansätze in die Fluiddynamik. Sie bietet eine effiziente und hochpräzise Alternative zu traditionellen Partikelsimulationen wie Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) und klassischen Rastermethoden. Reintegration Tracking ist im Kern ein semi-lagrangianisches, rasterbasiertes Partikeltracking, bei dem Partikelwege nicht direkt verfolgt werden, sondern deren Massenverteilungen innerhalb eines Gitters erfasst und rekonstruiert werden.

Im Gegensatz zu klassischen Modalitäten wie dem SPH, das direkt mit Partikeln arbeitet, speichert Reintegration Tracking den Zustand der Fluidpartikel innerhalb der Zellen eines regelmäßigen Gitters. Dabei werden nicht nur Position und Geschwindigkeit isoliert betrachtet, sondern zusätzlich Masse und Verteilung über die Zelle hinweg in Form von kontinuierlichen Massendichten. Die ursprüngliche Motivation zur Entwicklung des Verfahrens lag in der Problematik des Partikelverlusts bei bestehenden Screen-Space Voronoi Particle Tracking-Methoden. Diese konnten keine vollständige massen- oder partikelerhaltende Simulation gewährleisten, da Überlappungen von Partikeln unweigerlich zum Verlust einzelner Teilchen führten. Das führte zu einer Abnahme der Partikelanzahl proportional zur Partikeldichte, mit gravierenden Auswirkungen auf die Genauigkeit und Realitätsnähe der Simulation.

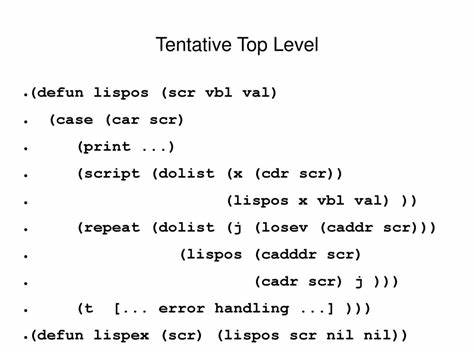

Reintegration Tracking setzt an genau diesem Punkt an und verfolgt die Philosophie der totalen Massenkonservierung, statt Partikelüberlappungen strikt zu vermeiden. Statt einzelne Partikel auseinanderzuhalten, werden Massen zusammengefügt und die mittleren Zustandsgrößen gewichtet berechnet. Diese innovative Idee wird mithilfe einer Art zellulärem Automaten umgesetzt, dessen einzelne Zellen im Gitter keinen einfachen Zustand besitzen, sondern eine Sammlung von kontinuierlichen Partikeleigenschaften annehmen. Dazu gehören zweidimensionale Orts- und Geschwindigkeitsvektoren sowie Masse, alles in numerischer Form gespeichert. In jedem Zeitschritt werden für jede Zelle alle Nachbarzellen inklusive der eigenen betrachtet und die künftigen Positionen der dortigen Partikel anhand ihrer momentanen Geschwindigkeit und eines Zeitschritts vorwärts integriert.

Jene Partikel, die anschließend in die ursprüngliche Zelle hineinragen, werden zusammengefasst: Ihre Massen addieren sich, während ihre Positionen und Geschwindigkeiten massengewichtet gemittelt werden. Ein solches Vorgehen gleicht der Simulation „flüssiger“ Massenverteilungen, die sich über Zellen verteilen und ineinander übergehen. Die einfache mathematische Beschreibung dieser Methode liefert eine exakte und direkt implementierbare Formel. Dabei ist eine typische Implementierung besonders effizient auf Grafikprozessoren (GPU) realisierbar, da parallele Auswertung über Gitterzellen möglich ist. Die Performance ist hier ein entscheidender Vorteil gegenüber vielen anderen Partikeltracking-Methoden, die häufig aufwändigere Suchalgorithmen oder komplexe Nachbarschaftsfindungen benötigen.

Gleichzeitig werden aber bedeutsame Herausforderungen adressiert, wie die Abnahme der Partikelanzahl durch Überlagerungen. Um dem entgegenzuwirken, führt Reintegration Tracking das Konzept der virtuellen Partikel ein. Diese virtuellen Partikel dienen als Aufteilung eines Originals in mehrere Massenpakete, die jeweils leicht versetzt werden und so eine bessere Verteilung im Gitter erzielen. Die Masse wird dabei exakt aufgeteilt, sodass kein Material verschwindet oder künstlich erzeugt wird. Dadurch steigt die Gesamtanzahl der Partikel virtuell an, während die Massenerhaltung weiterhin strikt eingehalten wird.

Diese Verbreiterung der Partikelmassen zeigt sich deutlich in der Simulation, indem Dichteverteilungen glatter und stabiler werden. Die Methode geht sogar noch weiter: Sinnvoller und mathematisch eleganter ist die Betrachtung eines unendlichen Kontinuums von virtuellen Partikeln. Hier ergeben sich kontinuierliche Massenverteilungen, die streng begrenzt und analytisch integrierbar sind. Durch die Wahl einfacher geometrischer Formen für die Massenverteilung innerhalb der Zelle – wie z.B.

eine uniform verteilte Box – lässt sich die exakte Überlappung mit der Zelle berechnen und somit die Masse sowie deren Schwerpunkt innerhalb der Zelle reproduzieren. So kann die Simulation hochauflösende Strömungsdetails erfassen, ohne auf kostspielige und zeitraubende numerische Integrationsverfahren zurückgreifen zu müssen. Ein zentrales Konzept von Reintegration Tracking ist der Zusammenhang zwischen der Verteilungsgröße der Partikelmasse (Diffusionsradius) und dem Verhalten des simulierten Mediums. Kleine Diffusionsradien erzeugen ein sehr partikelartiges Verhalten, welches Details wie einzelne Tropfen oder Fäden präzise erfasst. Größere Radien hingegen führen zu einer glatteren, feldartigen Strömungsdarstellung mit natürlicher Diffusion, was für klassische fluiddynamische Effekte realistisch ist.

Dieses Umschalten ermöglicht Anpassungen und Kontrolle über das simulierte Flüssigkeitsverhalten mit nur wenigen Parametern. Darüber hinaus eröffnet Reintegration Tracking neue Möglichkeiten für die Integration weiterer physikalischer Modelle, insbesondere des Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). Die gleichmäßig konservierte Verteilung von Partikeln – mit etwa einer Partikel pro Zelle – vereinfacht gewaltig die Berechnung der Druck- und Viskositätskräfte mittels SPH-Formeln. Da das Gitter gleichzeitig eine schnelle Nachbarschaftssuche erlaubt, wird die Effizienz gegenüber klassischen Partikelverfahren weiter gesteigert. Hierbei werden Kräfte aufgrund von Druckdifferenzen und Dichtegradienten berechnet und wirken unmittelbar auf die Zellgeschwindigkeiten, die bei jedem Zeitschritt angepasst werden.

Eine clevere Wahl von Referenzdichte und Druckgleichungen (z.B. über die Cole-Gleichung) ermöglicht realitätsnahe Flüssigkeitssimulationen, etwa von Wasser oder Gasen. Moderne Implementierungen können sogar deutlich weiter gehen, indem sie innerhalb der Zelle nicht nur durchschnittliche Partikeleigenschaften, sondern komplette Verteilungen inklusive deren Ausdehnung und sogar Winkelmoment speichern. Letzteres ist besonders relevant um Wirbelstrukturen und Vortizitäten in der Strömung zu erhalten, womit noch detailreichere und realistischere Simulationen möglich werden.

Zwar sind diese Erweiterungen mathematisch und numerisch anspruchsvoller, doch sie zeigen das enorme Potenzial der Methode, komplexe Strömungsphänomene abbilden zu können. Über den Einsatz in Flüssigkeitssimulationen hinaus hat Reintegration Tracking vielfältige Anwendungsbereiche in der Physik und Computergrafik. So lassen sich beispielsweise selbstgravitierende Gassysteme modellieren, Mehrstoff-Fluidsysteme mit Interaktion verschiedener Substanzen berechnen oder sogar komplexe biologische Systeme wie Schleimpilze simulieren. Explodierende Raketenstrahlen (Mach-Diamanten) und das Verhalten supersonischer Gase können mit entsprechenden Gleichungen ebenfalls realitätsnah nachgebildet werden. Der große Vorteil der Methode liegt in der Balance zwischen physikalischer Korrektheit, hoher Performance und Flexibilität.

Sie erlaubt es, massen- und energieerhaltende Simulationen auf effiziente Weise in Echtzeit umzusetzen, was gerade im Bereich moderner Visual Effects (VFX), Computerspiele und interaktiver Anwendungen einen enormen Mehrwert bietet. Zudem wird keine aufwändige Partikeldatenstruktur benötigt, die womöglich mit komplexen Kollisionen und Fragmentierungen umgehen muss. Das Raster dient gleichzeitig als Speicher- und Berechnungsbasis. Die Zukunft des Reintegration Tracking sieht vielversprechend aus. Es handelt sich um ein Konzept, das neben seiner theoretischen Eleganz auch in der Praxis mit demonstrierten Erfolgsszenarien glänzt.

Offene Forschungsfragen betreffen vor allem die exakte und stabile Handhabung von Winkelmomenten und der vollständigen Erhaltung komplexer physikalischer Größen. Ebenso spannend ist die Ausweitung der Methode auf dreidimensionale Systeme, wo der Rechenaufwand naturgemäß höher ist, die Vorteile eines stabilen Gitters jedoch noch deutlicher zum Tragen kommen. Insgesamt ist Reintegration Tracking eine bahnbrechende Technik, die das Feld der Comic Physics und Fluidsimulation nachhaltig bereichern kann. Sie kombiniert das Beste aus rasterbasierten und partikelbasierten Methoden, bewahrt gleichzeitig wichtige physikalische Prinzipien wie Massen- und Energieschutz und überzeugt durch ihre hohe Effizienz und intuitive Erweiterbarkeit. Entwickler, Wissenschaftler und Künstler gleichermaßen finden hier eine robuste Grundlage und neue Inspirationen für das Simulieren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien.

Abschließend lässt sich sagen, dass Reintegration Tracking nicht nur einen innovativen Beitrag zur Fluiddynamik leistet, sondern sich auch als vielseitiges Werkzeug für vielfältige dynamische Systeme präsentiert, das noch viele weitere Anwendungsgebiete entdecken und erobern wird.