In einer Welt, in der unsere technologische Infrastruktur fortschrittlicher denn je scheint, offenbaren sich doch immer mehr Schwachstellen, insbesondere wenn man sich außerhalb der gut vernetzten und ressourcenreichen Regionen bewegt. Das Projekt und die Erfahrungen des kleinen Studios Hundred Rabbits, das von einem solarbetriebenen Segelboot aus arbeitet, bringen diese Problematiken exemplarisch zum Vorschein. Die Geschichte zeigt, dass der vermeintliche Fortschritt immer auch Abhängigkeiten mit sich bringt, die besonders in Krisen- oder Ausnahmesituationen zum Kollaps führen können. Es geht um die Herausforderung, Software und Systeme so zu gestalten, dass sie auch unter knappen Ressourcen und eingeschränkten Bedingungen funktionieren – das „Durchstehen des Software-Winters“. Hundred Rabbits, ein kleines Kollektiv aus zwei Personen, entschied sich, ein solarbetriebenes Segelboot als mobilen Arbeitsplatz zu nutzen und ausschließlich mit gespendeter oder ausrangierter Hardware zu arbeiten.

Diese bewusste Entscheidung bildet den Kern ihrer Philosophie. Die Annahme, dass man schnelle Software am besten mit „langsamen“ Rechnern entwickelt, ist eine bewusste Gegenbewegung zur alles dominierenden Idee immer leistungsstärkerer Computer. Es ist eine Rückkehr zu einer Art des Arbeitens, bei der bewusster Umgang mit Ressourcen, einfache und robuste Technologien, sowie Resilienz im Mittelpunkt stehen. Ihre siebenjährige Segelreise durch den Pazifik von Mexiko über Französisch-Polynesien, Neuseeland, Fiji und Japan bis hin zur russischen Küste und Alaska stellte ihre Erwartungen vollständig auf den Kopf. Von Anfang an zeigten sich massive Probleme mit der Haltbarkeit und Nutzbarkeit der Technologien.

Geräte und Software, die im wohlhabenden Westen problemlos funktionieren, waren auf dem Meer oder in abgelegenen Gebieten nicht mehr zuverlässig. Ein einzelner Ausfall eines Geräts, wie beispielsweise eines Navigationssystems oder Wetterradars, hatte unmittelbare Auswirkungen auf ihre Sicherheit und Überlebensfähigkeit. Das Problem zeigte sich besonders bei Softwareprodukten, die von Abonnements abhängig sind oder über digitale Rechteverwaltung (DRM) verfügen. Fähigkeiten, die man sich auf Basis solcher Programme erarbeitet hat, verlieren ihre Bedeutung, wenn eine Verbindung zur Authentifizierung verloren geht. Die erlernte Fertigkeit ist in diesen Fällen streng genommen nicht mehr eigenständig nutzbar, sondern wird durch eine fremde kommerzielle Infrastruktur kontrolliert.

Die Erfahrung, dass das eigene Können plötzlich nicht mehr zugänglich ist, führte zu einem Vertrauensverlust und der Erkenntnis, dass die Digitalwelt derzeit keine „Offline-Resilienz“ einplant. Das Problem liegt dabei weniger in der Software selbst, sondern im Ökosystem, in dem sie agiert. Cloud-Dienste dominieren immer stärker und Offline-Funktionalität wird vielfach als nebensächlich oder verzichtbar betrachtet. Auf der Suche nach geeigneten Tools und Programmen mussten die Mitglieder von Hundred Rabbits oft enttäuscht feststellen, dass moderne Anwendungen ohne Internetzugang kaum verwendbar sind. Dies zeigte sich besonders deutlich bei der poetisch geschilderten Situation, in der sie auf einer tropischen Insel versuchen, ein 11 GB großes Update für Xcode herunterzuladen, während die Stromversorgung nur von der Sonne und ihren begrenzten Batteriekapazitäten abhängt.

Dieses Erlebnis spiegelt ein großes Problem der heutigen digitalen Infrastruktur wider: Die Abhängigkeit von ständiger Netzverbindung und leistungsstarken Geräten, die schnell ersetzt oder ausgetauscht werden können. Diese Abhängigkeit nähert sich einem kritischen Punkt, wenn sie sich global ausbreitet und gleichzeitig Ressourcen und Umwelteinflüsse limitieren. Die teure und kurzlebige Konsumelektronik führt zu einem stetig wachsenden Berg von Elektroschrott, der gleichzeitig eine riesige Ressource für Wiederverwertung und Resilienz darstellt. Hunderttausende alte Geräte liegen in Schubladen und garagen, entwertet durch fehlende Reparierbarkeit, proprietäre Einschränkungen und Verfallszyklen. Eine Antwort auf diese Herausforderung ist das Konzept der digitalen Nachhaltigkeit und Datenbewahrung.

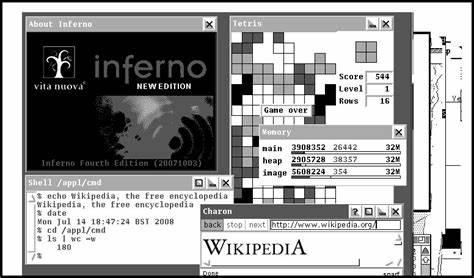

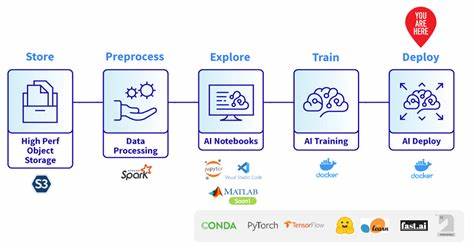

Die Realität zeigt jedoch, dass es bisher kaum praktikable Ansätze gibt, die langfristige Nutzbarkeit von digitalen Inhalten und Software sicherzustellen. Historische Beispiele wie das BBC Domesday-Projekt zeigen die Schwierigkeit, digitale Medien über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte hinweg lesbar und interpretierbar zu erhalten. Datenverluste durch Vergessen von Formaten, fehlende Dokumentationen oder schnelle technologische Veränderungen führen häufig zu einem „digitalen Verfall“ oder Bitrot – das Verschwinden der Nutzbarkeit von digitalen Erzeugnissen. Vor diesem Hintergrund begann Hundred Rabbits, die Idee der Virtual Machines (VMs) als eine Strategie für Resilienz und Langzeitnutzung zu untersuchen. Virtual Machines bieten eine Schicht der Abstraktion zwischen Software und Hardware, wodurch Programme unabhängig von der physischen Plattform ausführbar sind.

Dies bedeutet, dass ein Spiel oder eine Anwendung auf alten und neuen Geräten gleichermaßen betrieben werden kann, solange die entsprechende VM zur Verfügung steht. Dadurch eröffnen sich Möglichkeiten für Portabilität und Nachhaltigkeit. Beeindruckend ist der ambitionierte Ansatz, verschiedene historische Entwicklungen und experimentelle Techniken in der Computerarchitektur zu studieren, um aus der Vergangenheit Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Dabei ging es nicht nur um übliche Emulatoren von klassischen Konsolen wie dem NES oder Commodore 64, sondern ebenso um minimalistische Rechenmodelle, sogenannte One Instruction Set Computers (OISC) und esoterische Programmiersprachen. Solche Systeme besitzen eine einfache, oft reduzierte Befehlssatzarchitektur, wodurch sie leicht zu implementieren, zu verstehen und langfristig zu erhalten sind.

Gleichzeitig liegt in dieser Einfachheit eine gewisse Schönheit und Eleganz, die als pädagogisches und kreatives Werkzeug dienen kann. Der Schritt weg von ausgestattetem High-Tech hin zu minimalistischer, verständlicher Technologie eröffnet einen Weg zu einer Form des „Permacomputing“ – analog zur Permakultur, wo nachhaltige Landwirtschaft in Einklang mit der Natur steht. Permacomputing steht für eine resiliente und vielfältige Computernutzung, die die Fehlerquellen und Abhängigkeiten moderner Systeme minimiert und dadurch widerstandsfähiger gegenüber Ausfällen und systemischen Krisen ist. Die eigene Entwicklung einer minimalen Systemumgebung inklusive einer eigens erzeugten virtuellen Maschine und Programmiersprache unterstreicht diesen Ansatz. Die Wahl einer einfachen, aber effektiven Sprache, die sich etwa an den Prinzipien von Forth orientiert – einer stackbasierten, leicht verständlichen Programmiersprache – und die Reduktion auf wenige Operationen ermöglichen es, dass das System nicht nur robust, sondern auch nachvollziehbar bleibt.

Dies hilft dabei, das Verständnis für die zugrundeliegenden Technologien zu fördern und die Kontrolle über die eigene digitale Umgebung zu behalten. Die Philosophie dahinter ist klar: Anstelle von großen, komplexen Programmen, die nur von spezialisierten Teams gepflegt werden können, geht es um persönliche Systeme, die individuell angepasst und „besessen“ werden können. Solche Systeme sind nicht darauf ausgelegt, für ein breit gefächertes Publikum zu funktionieren oder kommerzielle Interessen zu bedienen, sondern um Authentizität, Selbstbestimmung und Nachhaltigkeit. Diese Herangehensweise steht damit in scharfem Kontrast zur derzeitigen Entwicklung hin zu stark zentralisierten, mit Geschäftszwecken verbundenen Plattformen, die durch regelmäßige Updates und Abhängigkeiten von Cloud-Diensten gekennzeichnet sind. Wenn der Anbieter die Unterstützung einstellt oder der Zugang eingeschränkt wird, fällt der Nutzer zurück und kann nicht mehr auf seine Arbeit oder seine Fähigkeiten zugreifen.

Das Risiko von Datenverlust und Kontrollverlust ist hoch. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die bewusste Entscheidung, sich von proprietärer Technik zu lösen und stattdessen offene, dokumentierte und selbstverständliche Systeme zu fördern. Das Verständnis der Hardware und Software „von unten nach oben“ – von den Opcodes bis hin zu den Oberflächen – ermöglicht eine tiefere Verbindung zum eigenen Computer. Dies führt zu einem verantwortungsvolleren Umgang und erhöht die Chancen, dass Geräte länger genutzt, repariert und weiterentwickelt werden. Die Einsicht, dass Anpassbarkeit und Besitz das eigene Verantwortungsgefühl stärken, ist dabei wesentlich.

Während unflexible Geräte wie moderne Smartphones schnell ausrangiert werden, erhalten selbstgebaute oder modifizierte Systeme einen emotionalen Wert, der ihre Lebensdauer erhöht und E-Waste reduziert. Nicht zuletzt eröffnet dieser Weg auch kreative Freiräume. Die Auseinandersetzung mit minimalistischen Architekturen und einfachen Maschinen fördert ein spielerisches und experimentelles Verhältnis zur Technik, das an die frühen Tage der Computer erinnert, als der Enthusiasmus und die Neugier im Vordergrund standen – nicht Profit oder Kontrolle. Insgesamt markiert die Arbeit von Hundred Rabbits einen wichtigen Beitrag zu einem nachhaltigen und widerstandsfähigen Umgang mit digitalen Medien und Computern. Sie fordert uns dazu auf, den „Software-Winter“ als Metapher für eine Krise der digitalen Infrastruktur ernst zu nehmen und alternative Wege zu denken, um unsere digitalen Fähigkeiten und unser kulturelles Erbe langfristig zu bewahren.

Dabei geht es nicht um Rückschritt oder Technikfeindlichkeit, sondern um einen bewussteren Umgang mit Technologie, der deren Grenzen und Auswirkungen erkennt und neue, robuste Lösungskonzepte verfolgt. Im Kern steht die Frage nach digitaler Souveränität, die in Zukunft entscheidend sein wird, um den Herausforderungen einer zunehmend vernetzten und gleichzeitig fragilen Welt gewachsen zu sein.