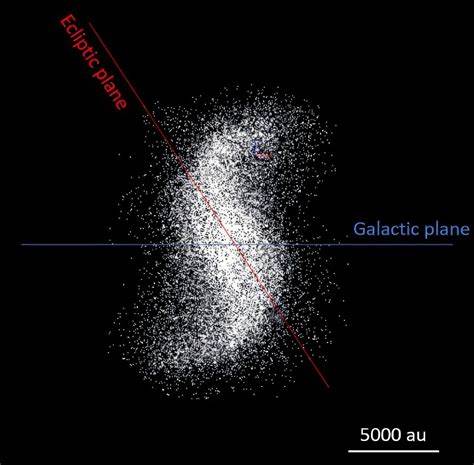

Die Oortsche Wolke ist seit langem ein mysteriöser Bestandteil unseres Sonnensystems, der weit jenseits der Umlaufbahnen der äußeren Planeten liegt. Traditionell wird sie als kugelförmige Ansammlung von eisigen Körpern beschrieben, die unseren Stern umgibt und als Reservespeicher für langperiodische Kometen gilt. Doch neueste Forschungen haben ein spannendes Detail ans Licht gebracht: eine spiralartige Struktur im inneren Bereich dieser gewaltigen Ansammlung von Himmelskörpern. Diese Erkenntnis bringt nicht nur faszinierende Informationen über die Beschaffenheit der Oortschen Wolke, sondern wirft auch Fragen über die Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems auf. Die Oortsche Wolke befindet sich in einer enormen Entfernung von der Sonne, manche Schätzungen gehen von Entfernungen bis zu etwa 50.

000 astronomischen Einheiten aus. Dort sind tausende, wenn nicht Millionen von Objekten aus Eis, Staub und kleinen Gesteinsbrocken angesammelt. Diese Räume sind so dunkel und weit entfernt, dass sie direkt nur schwer beobachtbar sind. Die spiralartige Struktur konnte durch spezielle Simulationen von Gravitationskräften und computergestützte Modelle dieser kleinen Himmelskörper identifiziert werden. Sie zeigt auf, dass die dynamischen Prozesse innerhalb der Oortschen Wolke wesentlich komplexer sind als angenommen.

Die Entdeckung einer Spiralstruktur deutet darauf hin, dass nicht alle Objekte in der Oortschen Wolke wahllos oder homogen verteilt sind. Vielmehr scheint es starke gravitative Einflüsse zu geben, die diese Körper in einer Art spiralförmigen Formation anordnen. Solche Muster entstehen oft durch Wechselwirkungen mit anderen massereichen Körpern. In diesem Fall könnten die Einflüsse naher Sterne in der galaktischen Nachbarschaft, oder sogar ungeklärte substellare Objekte wie braune Zwerge oder hypothetische Planet-X-ähnliche Himmelskörper, eine Rolle spielen. Es wird angenommen, dass die Oortsche Wolke während der frühen Zeit des Sonnensystems entstand, als die junge Sonne noch von einer Scheibe aus Gas und Staub umgeben war.

Große Planeten wie Jupiter und Saturn könnten in dieser Zeit durch ihre enorme Masse und Gravitationskraft kleine Himmelskörper aus den inneren Regionen ins äußere System geschleudert und somit zur Entstehung und Stabilisierung der Oortschen Wolke beigetragen haben. Die spiralartige Struktur gibt nun Hinweise, dass diese Ausstoßprozesse und die wechselwirkenden Kräfte mit anderen galaktischen Objekten durchaus eine geordnete, wenn auch komplexe Form erzeugen konnten. Diese neue Erkenntnis ist nicht nur aus dynamischer Sicht spannend, sondern hat auch Auswirkungen auf das Verständnis von Kometenbahnen und der Häufigkeit von Kometeneinflüssen auf die Erde. Spiralstrukturen könnten bedeuten, dass bestimmte Regionen der Oortschen Wolke dynamisch aktiver sind als andere und somit vermehrt Kometen ins innere Sonnensystem senden. Das beeinflusst langfristig auch mögliche Einschlagsrisiken und die Verteilung der eisigen Körper, die für Wissenschaftler als Zeitzeugen der frühen Sonnensystementwicklung gelten.

Technologisch war die Entdeckung nur möglich, weil moderne Instrumente und Entwicklungen in der Computermodellierung astrophysikalischer Prozesse zusammenkamen. Hohe Rechenleistungen und detaillierte Simulationen ermöglichten es Forschern, die Gravitationswirklichkeiten der Oortschen Wolke nachzubilden und zu analysieren. Hierbei spielten Daten von Weltraumteleskopen und bodengebundenen Observatorien eine wichtige Rolle, auch wenn direkte Beobachtungen der Oortschen Wolke weiterhin eine enorme Herausforderung darstellen. Auch die Rolle von äußeren Einflüssen wie nahen Sternbegegnungen, welche periodisch die Oortsche Wolke durchqueren oder zumindest nahe daran vorbeiziehen, wurde durch die spiralartige Form sichtbarer. Diese nahen Begegnungen können gravitative Wellen auslösen, die sich durch die Wolke ausbreiten und so die Bildung von Spiralmustern begünstigen.

Dadurch wird das Sonnensystem in eine engere Verbindung mit seiner galaktischen Umgebung gerückt, bei der sich lokale Ereignisse spürbar auf seine kleinsten und entferntesten Bestandteile auswirken. Zukünftige Forschungen werden darauf abzielen, noch feinere Details der inneren Oortschen Wolke zu entschlüsseln und weitere Modelle zu entwickeln, die die Wechselwirkungen zwischen den Himmelskörpern und externen Einflüssen präziser darstellen. Insbesondere die Suche nach bislang verborgenen großen Objekten oder Planeten in der peripheren Umgebung unseres Sonnensystems wird durch solche Erkenntnisse beflügelt. Die Entdeckung der spiralartigen Struktur im inneren Teil der Oortschen Wolke erinnert daran, dass das Universum voller Überraschungen steckt und selbst die am weitesten entfernten Bereiche unseres eigenen kosmischen Zuhauses noch viele Geheimnisse bergen. Die Verbindung von Beobachtung, Simulation und theoretischer Astronomie wird weiterhin neue Türen öffnen, um das Gesamtbild unseres Sonnensystems und seiner Entwicklung immer vollständiger zu verstehen.

Diese Erkenntnisse sind nicht nur für Wissenschaftler von Interesse, sondern auch für die allgemeine Öffentlichkeit bietet sie spannende Einblicke in die Dynamik der Himmelskörper weit jenseits dessen, was mit bloßem Auge sichtbar ist. Insgesamt zeigt die spiralartige Struktur im Innern der Oortschen Wolke eindrucksvoll, wie komplex die Wechselwirkungen in unserem Sonnensystem tatsächlich sind. Sie bietet einen neuen Blickwinkel auf die Entstehungsgeschichte und mögliche Zukunft der eisigen Körper, die in den Tiefen des Weltraums verborgen liegen. Die fortschreitende Erforschung dieser Strukturen wird immer wieder neue Erkenntnisse und vielleicht eines Tages auch praktische Anwendungen im Bereich der Weltraumforschung und unseres Verständnisses der kosmischen Nachbarschaft liefern.