Künstliche Intelligenz hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und ist heute aus zahlreichen Lebensbereichen nicht mehr wegzudenken. Doch hinter den spektakulären Anwendungen, die von Sprachassistenten über autonome Fahrzeuge bis hin zu personalisierten Empfehlungen reichen, verbirgt sich ein gigantischer Energieverbrauch, der langfristig nicht tragbar ist. Die Herausforderung liegt darin, diesen Energiehunger zu zügeln – und zwar nicht durch einfache technische Tricks, sondern durch einen kreativen und ganzheitlichen Ansatz, der oft als Querdenken bezeichnet wird. Nur so kann KI nachhaltig und ökologisch verantwortbar gestaltet werden.Die Komplexität des Energieverbrauchs bei KI-Systemen ist enorm.

Moderne neuronale Netze, vor allem die sogenannten großen Sprachmodelle und andere Deep-Learning-Systeme, benötigen enorme Rechenleistung bei der Entwicklung, im Training und auch im laufenden Betrieb. Die Rechenzentren, in denen diese Algorithmen trainiert werden, verbrauchen riesige Mengen an Strom, der je nach Herkunft entweder aus erneuerbaren oder aus fossilen Quellen stammen kann. Zusätzlich ist das Kühlen dieser Anlagen ein weiterer großer Energiefresser. Das Problem ist nicht nur die Menge an Energie, sondern auch die ökologische Bilanz, die mit der dafür notwendigen Infrastruktur einhergeht.Trotz wachsender gesellschaftlicher Sensibilität gegenüber Umweltschutz und Klimawandel wird die Energieeffizienz von KI oft nur am Rande betrachtet.

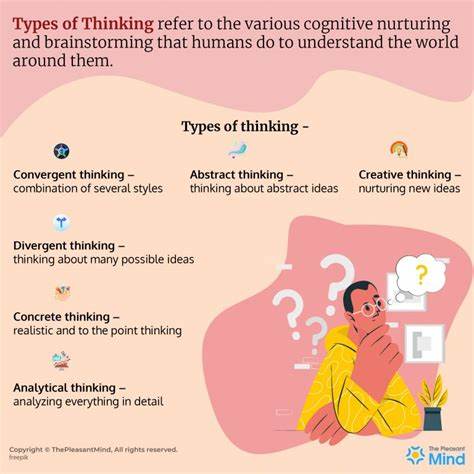

Große Technologieunternehmen investieren zwar in erneuerbare Energien und arbeiten an effizienteren Rechenzentren, doch gleichzeitig steigt der Druck, immer größere, schnellere und leistungsfähigere KI-Modelle zu entwickeln. Diese Entwicklung gleicht einem Wettlauf, der manchmal als „KI-Wettrüsten“ bezeichnet wird, bei dem Quantität und Geschwindigkeit über Energieverbrauch gestellt werden. Die wirtschaftliche Motivation zur Dominanz am Markt lässt Umweltaspekte oft hinter sich zurück.Der Schlüssel zur Lösung liegt in einer anderen Denkweise: Statt den Fokus nur auf immer leistungsfähigere Hardware und schnellere Algorithmen zu legen, muss auch die Architektur der KI selbst hinterfragt werden. Effizienz und Skalierbarkeit dürfen nicht länger als nachrangige Parameter behandelt werden.

Es gilt, Energieverbrauch pro Recheneinheit oder pro „Token“ – also pro generiertem Datenstück – als wichtige Kennzahl zu etablieren und in den Mittelpunkt von Forschung und Entwicklung zu rücken.Neben der technischen Perspektive ist das gesamte Ökosystem entscheidend. Offene Ökosysteme, die Transparenz und Mitbestimmung ermöglichen, können dem Problem entgegenwirken. Wird die Kontrolle über Daten und die eingesetzten Modelle zurück an die Nutzer und Entwickler gegeben, entsteht ein diversifizierter Markt, in dem Energieeffizienz ein Wettbewerbsfaktor werden kann. Diese Offenheit unterstützt zudem Innovationen, die jenseits der kommerziellen Interessen großer Konzerne liegen.

Für die Wirtschaft bedeutet das, dass ein Umdenken erfolgen muss. Die derzeitige Strategie, Ressourcen fast unbegrenzt einzusetzen, um maximale Leistungsfähigkeit sicherzustellen, ist langfristig nicht haltbar. Stattdessen gilt es, nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln, die auch auf den Energieverbrauch und die ökologische Verträglichkeit achten. Finanzielle Anreize oder regulatorische Maßnahmen könnten hier eine entscheidende Rolle spielen, zum Beispiel durch die Einführung von Energie- und CO2-Kennzahlen für KI-Anwendungen oder durch gezielte Förderung sparsamer Technologien.Doch Ökologie und Ökonomie sind nicht die einzigen Faktoren.

Auch auf politischer Ebene stellt sich die Frage, wie man mit den Auswirkungen der KI auf Energieverbrauch und Umwelt umgeht. Nationale und internationale Kooperationen könnten helfen, Standards und Normen zu etablieren, die den Energiehunger der KI regulieren. Eigene Initiativen einzelner Länder zeigen bereits erste Ansätze, wie durch öffentliche Forschung und Förderung ein Gleichgewicht zwischen Innovation und Nachhaltigkeit gefunden werden kann.Eine weitere Dimension des Problems ist die Verbraucherseite. Die Akzeptanz effizienterer KI-Lösungen wächst, wenn diese mit gleichen oder besseren Funktionalitäten einhergehen und keine zusätzlichen Kosten oder Nutzungseinschränkungen bedeuten.

Nutzer und Unternehmen werden im digitalen Alltag zunehmend sensibler für Umweltfragen. Wenn die Energieeffizienz transparent kommuniziert und als Qualitätsmerkmal wahrgenommen wird, kann sich der Markt langfristig in eine nachhaltigere Richtung entwickeln.Darüber hinaus kann Querdenken bedeuten, dass ganz neue Ansätze ausprobiert werden. Das können alternative Rechenverfahren sein, neuartige Chipdesigns, energieeffizientere Softwarearchitekturen oder eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Hardware und Software, die speziell auf Minimierung des Energieverbrauchs ausgelegt ist. Auch hybride Systeme, die klassische Berechnungen und KI kombinieren, können helfen, Ressourcen gezielter einzusetzen.

Insgesamt zeigt sich, dass der enorme Energiebedarf von KI eine der großen Herausforderungen der Technikentwicklung im 21. Jahrhundert ist. Eine einfache Lösung gibt es nicht, doch gerade deshalb ist ein Perspektivwechsel notwendig. Das Festhalten an rein technischen Verbesserungen reicht nicht aus. Es bedarf der Zusammenarbeit von Forschern, Entwicklern, Unternehmen, Politikern und der Gesellschaft, um die Weichen für eine nachhaltige Nutzung von KI-Technologie zu stellen.

Die Zukunft der Künstlichen Intelligenz kann nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn sie mit den Zielen des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung in Einklang gebracht wird. Querdenker, die über den Tellerrand hinausblicken und neue Wege gehen, werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Die Umsetzung offener, transparenter und gemeinschaftlicher Entwicklungsmöglichkeiten, gekoppelt mit einer stärkeren Fokussierung auf Energieeffizienz als Kernparameter, könnte den Weg zu einer KI ebnen, die nicht nur intelligent, sondern auch klimafreundlich ist. So werden Innovation und Nachhaltigkeit keine Gegensätze mehr sein, sondern sich gegenseitig stärken und damit eine lebenswerte Zukunft ermöglichen.