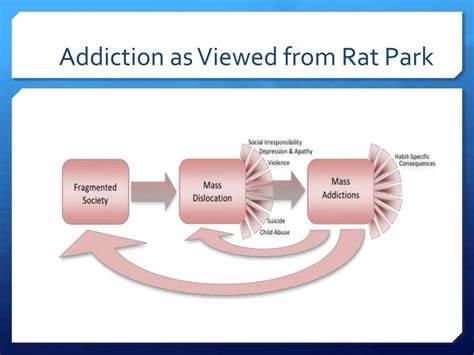

Sucht ist ein komplexes Phänomen, das in unserer Gesellschaft weitverbreitet ist und viele Menschen betrifft. Lange Zeit wurde Sucht primär als eine Folge der unwiderstehlichen Wirkung von Drogen betrachtet. Diese Sichtweise basierte stark auf Tierversuchen, in denen Laborratten Drogen konsumierten und daraus Rückschlüsse auf menschliche Abhängigkeit gezogen wurden. Doch das berühmte Rat Park Experiment aus den 1970er Jahren, publiziert unter anderem von Bruce K. Alexander, brachte eine revolutionäre Wendung in das Verständnis von Sucht.

Es zeigte auf, dass das soziale Umfeld und die Lebensbedingungen entscheidende Faktoren sind, die darüber bestimmen, ob Drogenkonsum in Sucht übergeht oder nicht.Die vorherrschende Vorstellung von Sucht fußt oft auf simplen biologischen Erklärungen. Substanzen wie Heroin und Kokain würden so stark an das Hirn binden, dass der Konsum unvermeidlich zur Abhängigkeit führt. Diese Erkenntnisse basierten maßgeblich auf Experimente mit Ratten, die in isolierten Käfigen gehalten wurden und sich selbst die Droge injizierten, indem sie einen Hebel betätigten. Die hohen Konsumraten bei diesen isolierten Ratten wurden als Beweis für die unvermeidliche Suchtwirkung der Drogen interpretiert.

Allerdings übersah man dabei, wie sehr die Umweltbedingungen die Ergebnisse beeinflussten.Im Gegensatz dazu stellte das Rat Park Experiment den Kontext der Tiere radikal auf den Kopf. Anstelle der isolierten Einzelkäfige wurden Ratten in einem großzügigen, komplex gestalteten Lebensraum zusammengebracht. Dieses „Rat Park“ bot den Tieren soziale Kontakte, Möglichkeiten zur körperlichen Betätigung und eine anregende Umgebung. Es zeigte sich eindrucksvoll, dass Ratten unter solchen Bedingungen deutlich weniger morphinhaltige Lösungen konsumierten als isolierte Artgenossen.

Einige bevorzugten sogar die klare Wasservariante und waren kaum an der Droge interessiert. Diese Ergebnisse stellten die bis dahin gültige Annahme, Drogenbesitz führe unumgänglich zur Sucht, fundamental in Frage.Die Bedeutung sozialer Isolation als ein Auslöser von suchtähnlichem Verhalten spiegelt sich auch in menschlichen Gesellschaften wider. Insbesondere in historischen Kontexten lässt sich beobachten, dass soziale und kulturelle Disruptionen häufig mit einem Anstieg von Suchtverhalten einhergehen. Die Geschichte der indigenen Völker Nordamerikas ist ein tragisches Beispiel.

Vor der Kolonialisierung gab es kaum Hinweise auf weit verbreiteten Alkohol- oder Drogenmissbrauch. Erst die systematische Entwurzelung durch Landraub, Zerstörung traditioneller Lebensweisen, Trennung von Familien sowie entsprechenden sozialen und kulturellen Entzug führten zu einer dramatischen Zunahme von Suchterkrankungen. Die katastrophalen Auswirkungen dieser sozialen Isolierung auf die Menschen verdeutlichen den Zusammenhang zwischen Umweltfaktoren und Suchtentwicklung auf menschlicher Ebene.Zudem zeigen Berichte von Betroffenen und Forschungen in der modernen Suchtmedizin, dass Suchterkrankungen häufig auch eine Reaktion auf Gefühle von Einsamkeit, existenzieller Leere und sozialer Isolation sind. In einer schnelllebigen, individualistischen Gesellschaft, in der viele Menschen keinen tragfähigen sozialen Halt erleben, dienen Drogen, Glücksspiel oder andere abhängigmachende Verhaltensweisen oft als Flucht vor schmerzhaften Gefühlen.

Sucht wird so zu einem symptomatischen Versuch, das innere Leiden erträglicher zu machen. Die körperlichen Mechanismen der Abhängigkeit werden verstärkt durch psychische und soziale Faktoren.Diese Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf Suchtprävention und Therapie. Statt den alleinigen Fokus auf das Verbot oder die Kontrolle von Substanzen zu legen und Menschen als bloße Opfer ihrer biologischen Anlagen zu sehen, rücken psychosoziale Rahmenbedingungen ins Zentrum. Die Schaffung unterstützender Gemeinschaften, erfüllender sozialer Beziehungen und sinnstiftender Lebensperspektiven gewinnt an Bedeutung.

Rehabilitation gelingt dann besser, wenn nicht nur die körperliche Droge bekämpft wird, sondern auch das soziale Umfeld der Betroffenen gestärkt wird.Die Ergebnisse aus dem Rat Park Experiment rufen auch dazu auf, gesellschaftliche Ursachen von Sucht nicht zu ignorieren. Armut, Ausgrenzung, soziale Ungleichheit und kulturelle Entfremdung sind Treiber vielfältiger Abhängigkeitsprobleme. Die Antwort auf die Suchtkrise liegt daher nicht allein in der medizinischen oder polizeilichen Bekämpfung von Drogen, sondern in einem ganzheitlichen Ansatz, der das Wohlbefinden und die soziale Integration der Menschen fördert.Nicht zuletzt erinnern uns die Erkenntnisse aus dem Rat Park daran, dass Sucht mehr als nur ein biologisches oder medizinisches Problem ist.

Sie zeigt, wie eng menschliche Bedürfnisse nach Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Sinn mit der Entstehung und Überwindung von Abhängigkeiten verbunden sind. Statt die Betroffenen zu stigmatisieren, sollten Gesellschaften Mitgefühl zeigen und Bedingungen schaffen, die die soziale Isolation durchbrechen und echte Teilhabe ermöglichen.Auch wenn einige Aspekte des Rat Park Experiments noch diskutiert werden und nicht alle Befunde eins zu eins auf Menschen übertragbar sind, bleibt die zentrale Botschaft unumstritten: Sucht kann am besten verstanden und bekämpft werden, wenn der Mensch als soziales Wesen im Mittelpunkt steht und seine Umgebung berücksichtigt wird. Diese Sichtweise eröffnet neue Wege in Forschung, Prävention und Therapie, die über die traditionellen Ansätze hinausgehen.Zusammenfassend hat das Rat Park Experiment den Blick auf Sucht grundlegend erweitert und einen Paradigmenwechsel eingeleitet.

Von der Vorstellung einer rein drogeninduzierten Abhängigkeit weg führten die Erkenntnisse hin zur Bedeutung sozialer und kultureller Einbettung. Die Herausforderungen der modernen Gesellschaft - wie Vereinsamung und kulturelle Entwurzelung - müssen in diesem Zusammenhang gesehen und adressiert werden, um der aktuellen Suchtproblematik wirksam zu begegnen. Nur durch eine ganzheitliche Betrachtung und das Schaffen lebenswerter Gemeinschaften können wir der Flut der Abhängigkeiten in unserer Zeit langfristig entgegenwirken.