Vogelsang begleitet uns seit jeher als schöner Soundtrack der Natur. Doch hinter den scheinbar einfachen Melodien steckt weitaus mehr als nur akustische Ästhetik. Insbesondere die Lern- und Motivationsmechanismen beim Vogelsang der jungen Zebrafinken bieten spannende Einblicke in die Natur der Motivation und das, was das „Selbst“ in selbstgesteuertem Lernen ausmacht. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass dieser Gesang weit über bloße Instinkte hinausgeht und neurobiologische Prozesse abbildet, die nicht nur bei den Vögeln, sondern auch beim Menschen von großer Bedeutung sind. Das Verständnis dieser Mechanismen eröffnet neue Horizonte für das Lernen, die mentale Gesundheit und die Behandlung von neurologischen Erkrankungen.

Die ersten Wochen im Leben eines männlichen Zebrafinken sind geprägt von intensivem Üben. Direkt nach dem Schlüpfen beginnen die Jungen damit, ihre Stimmbänder zu testen und unterschiedliche Laute hervorzubringen. Dabei nehmen sie den Gesang ihres Vaters auf, der ihnen kontinuierlich die gemeinsame Melodie vorsingt. Diese frühe Phase ähnelt dem babbeln von menschlichen Babys – ein essentielles Element, um Sprache und Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln. Die kleinen Vögel wiederholen ihren Gesang Tausende Male täglich, ohne erkennbare externe Belohnung.

Ihr Antrieb scheint im Akt des Übens selbst zu liegen – eine Form der intrinsischen Motivation, die bisher in der Wissenschaft nur schwer greifbar war. Neurowissenschaftler an der Duke University begaben sich auf die Spur dieser intrinsischen Motivation. Die Forscher untersuchten, wie Dopamin, ein Neurotransmitter, der in Belohnungs- und Bewegungsprozesse involviert ist, während des Singens in den Gehirnen der Jungvögel freigesetzt wird. Dopamin ist aus menschlichen Studien als zentraler Stoff bekannt, der Belohnungen abbildet und das Lernen durch positive Verstärkung unterstützt. Bisher war allerdings unklar, wie genau Dopamin in Situationen wirkt, in denen keine äußeren Belohnungen vorliegen, sondern das Lernen aus eigenem Antrieb erfolgt.

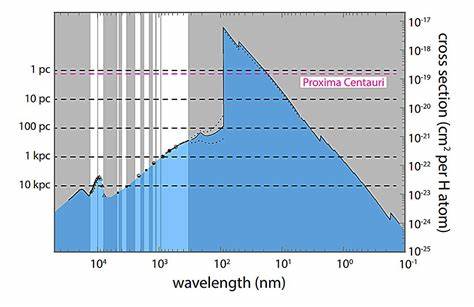

Die Wissenschaftler nutzten dazu modernste optogenetische Methoden. Durch das Einbringen genetisch modifizierter Dopaminrezeptoren in den Vogelhirnregionen war es möglich, die Dopaminausschüttung hochpräzise in Echtzeit zu messen. Dabei zeigte sich, dass Dopamin während jeder Gesangseinlage anstieg – unabhängig davon, wie gut oder schlecht der Gesang im Vergleich zum Ideal war. Je besser die Darbietung allerdings im Verhältnis zum Alter und Entwicklungsstand des Vogels war, desto stärker war der Dopaminanstieg. Diese Erkenntnis legt nahe, dass Dopamin nicht nur für die Belohnung von Erfolg zuständig ist, sondern auch einen kontinuierlichen Antrieb für die Ausführung der Handlung selbst liefert.

Die Region des Gehirns, die hierbei vorrangig involviert ist, heißt Basalganglien. Sie spielen eine zentrale Rolle bei Bewegungssteuerung, Belohnungsverarbeitung und kognitiven Funktionen. Wenn die Dopaminfreisetzung in dieser Region blockiert wurde, sanken die Qualitäten der Gesangsversuche, was die unmittelbare Abhängigkeit von Dopamin für erfolgreiches Lernen und Ausführung belegt. Das ist ein wichtiger Befund, da er zeigt, dass intrinsische Motivation auf neurobiologischer Ebene verankert ist und im Gehirn direkte Verstärkermechanismen existieren, die das Üben und Verbessern fördern. Diese Entdeckung hat weitreichende Bedeutung über die Biologie der Vögel hinaus.

In der menschlichen Psychologie und Pädagogik wird selbstgesteuertes Lernen als eine besonders nachhaltige und nachhaltige Form des Wissenserwerbs betrachtet. Der innere Antrieb, der zum Beispiel Kinder und Erwachsene zum Lernen und Kreativsein antreibt, scheint auch neurobiologisch fundiert und nicht allein durch externe Reize oder Belohnungen erklärbar zu sein. Die Studie mit Zebrafinken liefert so ein Modell, wie intrinsische Motivation physisch im Gehirn durch Dopamin vermittelt werden kann. Auch für die Medizin eröffnen sich neue Perspektiven. Erkrankungen wie Parkinson, zwanghafte Störungen oder Suchterkrankungen sind häufig mit Dysfunktionen im dopaminergen System verbunden.

Das bessere Verständnis, wie Dopamin bei natürlichem Lernen und intrinsischem Antrieb funktioniert, könnte zu innovativen Behandlungsansätzen führen. Gerade bei Parkinson, wo Dopaminmangel die Bewegungssteuerung massiv beeinträchtigt, könnte die Förderung intrinsischer Motivation und Selbstlernprozesse Therapien ergänzen. Darüber hinaus macht die Forschung deutlich, dass intrinsische Motivation nicht nur ein abstraktes Konzept ist, sondern eine klar messbare neurobiologische Grundlage besitzt. Das ändert auch die Art und Weise, wie wir etwa Bildung, Training oder berufliche Entwicklung betrachten sollten. Wenn wir Lernumgebungen schaffen, die Schüler und Erwachsene zum selbstständigen Entdecken, Üben und Entwickeln anregen, aktivieren wir ihre dopaminergen Belohnungssysteme und fördern nachhaltige, tief verankerte Lernprozesse.

Die analoge Rolle von Vogelsang und menschlichem Lernen zeigt, dass Motivation nicht immer eine Folge von externen Belohnungen ist – oft ist die Tätigkeit selbst schon das Locher für Belohnung. Der singende Vogel probiert, experimentiert und wiederholt, ohne dass ein anderer Zuhörer anwesend sein muss. Die Befriedigung, den Gesang zu verbessern, scheint tief im Gehirn verankert zu sein und treibt den Lernprozess voran. Dies ist eine Metapher für viele kreative und lernintensive Prozesse beim Menschen, bei denen die Tätigkeit selbst zum Selbstzweck wird. In der Praxis bedeutet das, dass emotionales Wohlbefinden und Freude an der Sache äußerst wichtige Faktoren beim Erlernen neuer Fähigkeiten sind.

Ob es sich um Sprache, Musik, Sport oder andere Tätigkeit handelt – wenn der innere Antrieb gefördert wird, steigt die Wahrscheinlichkeit für Erfolg und Zufriedenheit. Andersherum leidet die Motivation, wenn Lernende sich nur an äußeren Anforderungen oder Belohnungen orientieren müssen und die Verbindung zum eigenen Interesse verloren geht. Zusammenfassend liefert das Studium des Vogelsangs der Zebrafinken wertvolle Erkenntnisse über die neurobiologischen Grundlagen von Motivation und Lernen. Die Rolle von Dopamin als Triebfeder für selbstgesteuertes Lernen und die Kopplung von Freude an der Tätigkeit mit dem Hirnchemismus zeigen, wie eng Verhalten, Gehirn und Umwelt zusammenwirken. Diese Forschung wird nicht nur unser Verständnis von Motivation bei Tieren und Menschen vertiefen, sondern langfristig auch Auswirkungen auf Bildung, Therapie und persönliche Entwicklung haben.

Der Blick auf den kleinen singenden Vogel wird so zu einem großen Spiegel unserer eigenen Art zu lernen und uns weiterzuentwickeln – geleitet von einem inneren Feuer, das jene Fähigkeit antreibt, die uns Menschen und viele andere Lebewesen auszeichnet: das Streben nach Perfektion und Selbsterfüllung durch immer neue, selbstinitiierte Schritte.