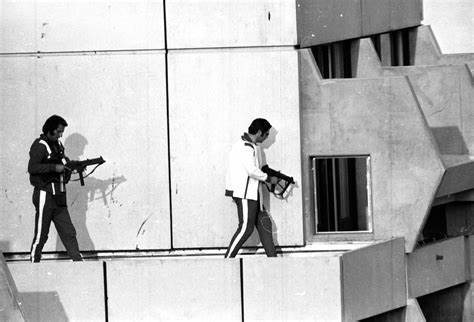

Die Ereignisse während der 1970er Jahre markieren eine der dramatischsten Phasen im Nahostkonflikt, besonders im Kontext der internationalen Terrorismusbekämpfung. Nach dem verheerenden Angriff palästinensischer Terroristen beim Münchner Olympia-Attentat 1972, bei dem elf israelische Athleten ums Leben kamen, startete der israelische Geheimdienst Mossad eine gezielte Vergeltungs- und Eliminierungskampagne gegen Verantwortliche und Mitwirkende. Was viele lange Zeit nicht wussten: Westliche Geheimdienste, darunter aus den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und sogar der Schweiz, lieferten kritische Informationen, die diese Einsätze signifikant erleichterten. Diese Unterstützung erfolgte meist ohne parlamentarische Kontrolle und war politisch hochbrisant. Die Veröffentlichung neu-deklassifizierter Dokumente und geheimer Kommunikation steckt voller überraschender Details und wirft ein neues Licht auf das Zusammenspiel zwischen den westlichen Demokratien und Israel in dieser Zeit.

Das Netz der Geheimdienste funktionierte über einen streng geheimen Informationsaustausch mit dem Codenamen „Kilowatt“. Dieses System, das 1971 ins Leben gerufen wurde, ermöglichte es 18 verschiedenen westlichen und israelischen Geheimdiensten, sensible Informationen über mögliche Terroristen, deren Aufenthaltsorte, Netzwerke, Fahrzeugbewegungen und andere wichtige Daten schnell und möglichst unauffällig zu teilen. Durch diese Kooperation erhielt der Mossad Zugang zu präzisen Erkenntnissen, die es ihm erlaubten, gezielte Operationen außerhalb Israels durchzuführen – etwa in europäischen Großstädten wie Paris, Rom, Athen, Nicosia und anderswo.Der Schatten dieses Netzwerkes und seiner Aktivitäten prägt bis heute das Bild von Geheimdienstkooperationen zwischen westlichen Staaten und Israel. Genauer betrachtet offenbaren die deklassifizierten Daten, wie beispielsweise in den Chiffren, die von der Historikerin Dr.

Aviva Guttmann in Schweizer Archiven entdeckt wurden, dass westliche Geheimdienste nicht nur passiv Informationen weitergaben, sondern auch aktiv bei Ermittlungen mitarbeiteten, die zu erfolgreichen israelischen Operationen führten. Gleichzeitig zeigt sich, dass diese Zusammenarbeit oftmals ohne Wissen und Zustimmung von politischen Gremien und Parlamenten lief, was ethische und rechtliche Fragen aufwirft.Besonders die sogenannten Operationen im Rahmen von „Wrath of God“, der Vergeltungsaktion des Mossad nach dem Münchner Anschlag, verdeutlichen die Intensität der Zusammenarbeit. Die Zielpersonen waren hochrangige Mitglieder der palästinensischen Terrororganisationen Black September Organization (BSO) und der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP), die für Anschläge auf israelische Interessen in Europa verantwortlich gemacht wurden.Der erste bekannte Mord im Zuge dieser Operationen war der an Wael Zwaiter, einem palästinensischen Intellektuellen und Übersetzer in Rom, der wenige Wochen nach dem Anschlag bei den Olympischen Spielen erschossen wurde.

Während seine Verteidiger seine Unschuld betonten, zeigen die geheimen Dokumente, dass westliche Geheimdienste den Israelis wiederholt Informationen lieferten, die Zwaiter mit Waffenlieferungen und Unterstützung der BSO in Verbindung brachten.Ebenfalls vom Mossad in Paris erschossen wurde 1972 Mahmoud al-Hamshari, ein PLO-Vertreter in Frankreich, der laut Geheimdienstinformationen sowohl diplomatische als auch logistische und operative Unterstützung für terroristische Aktivitäten geleistet haben soll. 1973 kam es in Paris außerdem zur Ermordung von Mohamed Boudia, einem früheren algerischen Kämpfer und wichtigen Funktionär der PFLP und BSO. Diese Aktion wurde maßgeblich durch Informationen des Schweizer Geheimdienstes erleichtert, der Details zu einem Fahrzeug entdeckte, das Boudia in einem Genfer Versteck nutzte.Die Kooperation reichte bis in den Austausch fotografischer Beweismittel hinein.

So wurde dem Mossad etwa von Großbritanniens MI5 ein einziges Foto von Ali Hassan Salameh übermittelt, dem mutmaßlichen Drahtzieher des Münchner Anschlags. Ironischerweise führte ein Fehleinsatz in Lillehammer, Norwegen, bei dem fälschlicherweise ein unschuldiger Mann getötet wurde, zu einem Skandal, der die Operation „Zorn Gottes“ vorzeitig beendete.Aus heutiger Sicht wirft diese geheime Zusammenarbeit Fragen zur Rechenschaftspflicht und zum Umgang mit Terrorismus auf internationaler Ebene auf. Die operative Zusammenarbeit erfolgte meist in einem rechtlichen Graubereich, oftmals ohne Wissen des Parlaments. Dies zeigt sich auch im Vergleich mit aktuellen Ereignissen, etwa im Kontext der Kämpfe zwischen Israel und Hamas oder der Ermordung von Hamas-Führern durch israelische Dienste in jüngerer Zeit.