Die Frage, wann Menschen begonnen haben, das Klima unseres Planeten nachhaltig zu beeinflussen, ist von zentraler Bedeutung für das Verständnis des heutigen Klimawandels. Lange Zeit wurde angenommen, dass der bedeutende menschliche Einfluss erst im 20. Jahrhundert durch Industrialisierung und massiv steigende CO2-Emissionen begann. Doch neue Forschungen zeigen, dass die Anzeichen für menschengemachte Klimaänderungen bereits vor etwa 140 Jahren – also im späten 19. Jahrhundert – vorhanden waren.

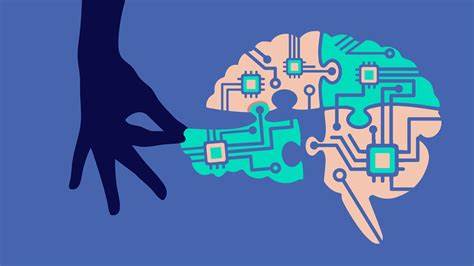

Es war nicht das Fehlen dieser Veränderungen, sondern ein Mangel an geeigneter Messtechnik und Datenanalyse, der diese frühen Signale verborgen hielt. Heute, mit unserem technologischen Fortschritt, können wir diese versteckten Veränderungen besser erkennen und verstehen, welche Rolle der Mensch schon damals gespielt hat. In diesem Zusammenhang eröffnet sich ein faszinierender Blick auf die Klimawissenschaft, ihre Werkzeuge und wie nah wir schon vor über einem Jahrhundert an der Entdeckung menschgemachter Erwärmung waren. Menschliche Aktivitäten begannen im 19. Jahrhundert erheblich, Spuren im globalen Klima zu hinterlassen.

Die Industrialisierung hatte bereits große Mengen an fossilen Brennstoffen verbrannt, was zu einer Steigerung der Treibhausgase wie Kohlendioxid führte. Obwohl die Emissionen damals eine wesentlich geringere Größenordnung hatten als heute, waren die Auswirkungen auf das Klima nicht zu vernachlässigen. Doch das Wissen und die Instrumente zur Datenerfassung und -auswertung waren nicht ausgeprägt genug, um diese frühen Veränderungen eindeutig zu identifizieren. Neue Modelle zur Analyse von Klimadaten aus historischen Quellen zeigen nun, dass ein menschlicher Einfluss auf die globale Durchschnittstemperatur schon im späten 19. Jahrhundert erkennbar gewesen wäre, wenn man über die heutigen technischen Mittel verfügt hätte.

Diese Erkenntnis basiert auf sogenannten Detection and Attribution (Erkennung und Zuordnung) Modellen, die versuchen, den menschlichen Einfluss von natürlichen Klimaschwankungen zu unterscheiden. Solche Studien untermauern, dass der Beginn der menschengemachten globalen Erwärmung als eine Linie in der Geschichte betrachtet werden kann, die weit früher als bisher angenommen gezogen werden sollte. Interessant ist außerdem, dass laut den Modellen die damaligen Signale der Erwärmung nicht nur eine vorübergehende Anomalie waren, sondern eine langfristige Entwicklung, die sich bis heute fortsetzt und beschleunigt hat. Die historische Kontextualisierung ist wichtig: Im 19. Jahrhundert entstanden die ersten großen Fabriken, Eisenbahnen und Dampfschiffe, die riesige Mengen an Kohle verbrannten.

Die urbanen Zentren wuchsen rapide, und mit ihnen nahm der Verbrauch von fossilen Brennstoffen zu. Es waren die frühen Anfänge dessen, was später als Hauptursache des Klimawandels erkannt wurde. Die damaligen Wissenschaftler hatten kaum die Möglichkeit, diese Zusammenhänge systematisch zu erfassen. Thermometeraufzeichnungen waren sporadisch, nicht flächendeckend und oft von lokalen Einflüssen geprägt. Ebenso fehlten die computergestützten Klimamodelle, um komplexe Wechselwirkungen zu analysieren und globale Trends zu erkennen.

Erst in der Gegenwart, mit Satellitendaten, umfassenden Klimamodellen und großen, digitalen Datensammlungen, ist die präzise Erkennung von Klimaänderungen möglich geworden. Die Fähigkeit, atmosphärische Gase zu messen und Muster präzise zu analysieren, erlaubt es heute, auch zurückliegende Perioden wie das späte 19. Jahrhundert neu zu bewerten. Zudem ermöglicht es moderne Technologie, historische Aufzeichnungen, Eisbohrkerne und andere natürliche Archive auszuwerten, um die Klimageschichte zu rekonstruieren. Daraus ergibt sich ein neues Verständnis darüber, dass die menschliche Erwärmung kein plötzliches Phänomen des 20.

Jahrhunderts war, sondern in bescheidenerem Maß bereits hundert Jahre davor begann. Diese Erkenntnisse haben weitreichende Folgen für die Klimapolitik und die Geschichtsschreibung. Wenn der menschliche Einfluss bereits vor langer Zeit einsetzte, bestätigt dies die Dringlichkeit, den Ausstoß von Treibhausgasen rasch zu reduzieren. Es unterstreicht ebenso, wie lange wir mit den Folgen bereits konfrontiert sind und wie lange Anpassungsmaßnahmen notwendig sein könnten. Die Forschung zeigt auch, dass technologische Fortschritte essenziell sind, um den Klimawandel präzise zu verfolgen und entsprechende Gegenmaßnahmen zu entwickeln.

Die Frage, warum die Klimaerwärmung im 19. Jahrhundert noch nicht erkannt wurde, liegt nicht nur an fehlender Technologie, sondern auch an begrenzter Beobachtungskapazität und begrenztem Verständnis. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein galt das Klima als stabil und Veränderungen als natürliche Schwankungen. Erst als die Datenerfassung durch Wetterstationen, Ozeanbeobachtungen und spätere Satelliten immer präziser wurde, konnten Wissenschaftler systematisch von einem menschengemachten Effekt sprechen.

Die jüngste Studie aus dem Jahr 2025, veröffentlicht in den Proceedings of the National Academy of Sciences, stellt einen Meilenstein in der Klimaforschung dar. Sie simuliert, wie die Klimamodelle von heute rückwirkend auf historische Daten hätten angewandt werden können und zeigt, dass die Daten aus dem 19. Jahrhundert durchaus klare Signale menschlichen Einflusses enthielten. Dies hebt hervor, dass unser heutiges Wissen und die Messinstrumente ein unverzichtbares Werkzeug sind, um den Klimawandel frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen. Besonders bemerkenswert an der Studie ist, dass sie den engen Zusammenhang zwischen Technologie, Wissenschaft und gesellschaftlichem Bewusstsein unterstreicht.

Die technologische Fähigkeit, den Klimawandel zu entdecken, beeinflusst direkt, wann und wie die Menschheit darauf reagieren kann. Ein zukunftsweisender Gedanke ist, dass mit zukünftigen Innovationen wie Künstlicher Intelligenz, noch präziseren Messmethoden und globalen Beobachtungssystemen die Erkennung und das Verständnis des Klimawandels nochmals verbessert werden können. So können Frühwarnsysteme optimiert und adaptive Maßnahmen effektiver umgesetzt werden. Die Geschichte des Klimas und der menschlichen Einflüsse ist somit auch ein Spiegelbild der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung. Die Erkenntnisse aus dem 19.

Jahrhundert erinnern uns daran, wie wichtig die kontinuierliche Verbesserung von Forschung und Technik ist, um die Umwelt besser zu schützen. Im Fazit zeigt sich, dass die Menschheit schon vor 140 Jahren begann, das Klima zu beeinflussen, doch uns fehlte schlichtweg das technologische Werkzeug, um diese Veränderungen zu erfassen. Heute verfügen wir über das Wissen und die Mittel, um die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen. Es liegt an uns, diese Chancen zu nutzen und die Lehren aus der Vergangenheit für eine nachhaltige Zukunft umzusetzen.