Die rapide Zunahme verfügbarer Hochdurchsatz-Sequenzierungstechnologien hat die Entdeckung menschlicher genetischer Varianten erheblich beschleunigt. Insbesondere genetische Sequenzvarianten, die mit Krankheiten in Verbindung stehen, werden zunehmend identifiziert. Eine der großen Herausforderungen in der heutigen Genetik und Medizin besteht darin, die funktionelle Bedeutung dieser Sequenzen zuverlässig zu bestimmen. Traditionelle Methoden erfordern oft aufwändige in-vitro-Analysen mit gereinigten Proteinen oder Patientenproben. Doch diese Herangehensweisen sind zeitintensiv, kostenaufwendig und häufig limitiert durch die Verfügbarkeit der biologischen Materialien.

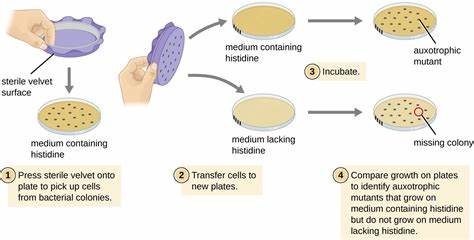

Die Frage nach einer schnelleren, genaueren und skalierbaren Alternative führte zur Entwicklung eines innovativen Bakterien-basierten Enzym-Assays, der menschliche genetische Mutationen und deren funktionelle Auswirkungen analysiert – bekannt unter dem Namen LEICA (Live E. coli Enzyme Assay). LEICA nutzt die biologische Maschinerie des Bakteriums Escherichia coli als lebende Plattform, um menschliche Enzyme zu exprimieren und deren Aktivität direkt in einem zellulären Kontext zu analysieren. Dabei werden ausgewählte bakterielle Enzyme durch ihre menschlichen Orthologe ersetzt, so dass das Wachstum der modifizierten Bakterienzellen direkt von der Aktivität der menschlichen Enzyme abhängt. Diese Methode bietet eine bislang einzigartige Möglichkeit, die Auswirkungen von genetischen Varianten auf Enzymaktivität zu messen und damit auch Rückschlüsse auf Krankheitsrelevanz zu ziehen.

Ein zentraler Vorteil von LEICA liegt darin, dass physiologische Wechselwirkungen, Substrate und zelluläre Bedingungen berücksichtigt werden, welche bei herkömmlichen in-vitro-Enzymtests nicht abgebildet werden können. Während etwa die gängigen Assays oft unter stark verdünnten und künstlichen Bedingungen erfolgen, simuliert die lebende Bakterienzelle eine dichte, realitätsnahe Umgebung, in der das Enzym seine volle Funktion ausübt. Eines der ersten Modelle, das in diesem Kontext untersucht wurde, ist der Ersatz des bakteriellen Glykolegens-Glukose-6-phosphat-Isomerase-Gens durch die humanen Varianten. Das Enzym GPI ist entscheidend für den Glukosestoffwechsel und spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung bestimmter hämolytischer Anämien. Durch die Erzeugung spezieller E.

coli-Stämme, in denen das native pgi-Gen durch die menschliche GPI-Sequenz ersetzt wurde, konnte nachgewiesen werden, dass die Wachstumsrate der Bakterien ein valider Surrogat-Parameter für die enzymatische Aktivität ist. Verschiedene humane GPI-Mutationen mit bekannten klinischen Auswirkungen auf die Enzymaktivität spiegeln sich entsprechend im Wachstumsmuster der Bakterien wider. Ein weiterer Meilenstein war die Einführung der Glukose-6-phosphat-Dehydrogenase (G6PD) in dieses System. G6PD-Mangel ist eine der häufigsten angeborenen Enzymdefizienz-Erkrankungen weltweit und steht im Fokus zahlreicher Forschungsarbeiten, da er klinische Komplikationen wie hämolytische Krisen auslösen kann. Die erfolgreiche funktionelle Expression von humanem G6PD in einem E.

coli-Doppel-Knockout-Stamm, der sowohl pgi als auch zwf (das Gen für das bakterielle G6PD) deaktiviert besitzt, zeigte erneut, dass das Wachstum unter Glukose als alleiniger Kohlenstoffquelle stark von der Aktivität des menschlichen Enzyms abhängt. Durch Testung verschiedener bekannter G6PD-Varianten wurden signifikante Unterschiede im Wachstum beobachtet, die sich mit biochemischen Aktivitätsdaten aus in-vitro-Assays sehr gut korrelierten. LEICA ermöglicht somit eine zuverlässige und zeitsparende Charakterisierung von Mutationen, die bislang schwer zu bewerten waren. Die Vielseitigkeit des Systems wurde auch durch die erfolgreiche Implementierung weiterer humaner Enzyme wie der Argininosuccinat-Lyase (ASL), einem zentralen Enzym im Harnstoffzyklus, unterstrichen. Die ASL-Defizienz führt zu argininosuccinischer Säureurie, einer schweren metabolischen Erkrankung.

Hier konnte durch Deletion des bakteriellen argH-Gens, das ebenfalls für ASL kodiert, eine E. coli-Mutante geschaffen werden, die von der Komplementation durch das humane ASL-Gen abhängig ist. Auch hier wurden verschiedene krankheitsassoziierte ASL-Varianten eingeführt, wodurch sich deren Funktion direkt anhand des bakteriellen Wachstums messen ließ – ein weiterer Beleg für die breite Anwendbarkeit von LEICA bei der Einschätzung von Mutationen in unterschiedlichen Stoffwechselwegen. Neben der Charakterisierung genetischer Varianten eröffnet LEICA ein innovatives Umfeld für das Screening von Wirkstoffen. Das System erlaubt, den Einfluss von kleinen molekularen Wirkstoffen auf die enzymatische Aktivität in einem lebenden zellulären Kontext zu testen.

Dies wurde am Beispiel von G6PD eindrucksvoll demonstriert, indem bekannte Hemmstoffe und Aktivatoren in das System eingebracht und deren Wirkung auf die bakteriellen Wachstumsraten quantifiziert wurden. Ein prominentes Beispiel ist der kleine Molekül-Aktivator AG1, der die Dimerisierung und Aktivität bestimmter G6PD-Mutanten fördert. Mit LEICA konnte die Aktivierung dieses Wirkstoffs bei niedrigen Konzentrationen nachgewiesen werden. Daneben wurde eine Bibliothek von 160 humanen Stoffwechselmodulatoren auf mögliche G6PD-bezogene Effekte untersucht. Dabei konnten mehrere bekannte Hemmstoffe erneut identifiziert werden, aber auch mehrere zuvor uncharakterisierte Wirkstoffe mit dosisabhängigen Effekten, die potenziell als neue Wirkstoffkandidaten dienen könnten.

Die Vorteile dieses Systems liegen neben der hohen Sensitivität in der Skalierbarkeit und Kostenersparnis. Die Bakterienkulturen benötigen nur geringe Mengen der jeweiligen Verbindungen, sind einfach zu handhaben und erlauben eine parallele Analyse vieler Varianten und Substanzen. Allerdings bestehen auch gewisse Einschränkungen: Die bakterielle Zellmembran unterscheidet sich in Permeabilität und metabolischer Umgebung von menschlichen Zellen, was die Übertragbarkeit der Resultate auf den Humanorganismus einschränken kann. Wirkstoffe mit antibakterieller Wirkung können das Wachstum unabhängig von der Enzymaktivität hemmen, was zu falsch-positiven Ergebnissen führt. Um dies zu umgehen, werden Kontrollstämme ohne humanes Enzym eingesetzt, um Effekte auf das Bakterium selbst zu identifizieren und ausschließen zu können.

Insgesamt bietet LEICA eine innovative Synthese aus mikrobiologischer Manipulation und medizinischer Diagnostik, die brückenbildend zwischen rein biochemischen und zellulären Tests steht. Für die klinische Genetik bedeutet dies eine vielversprechende Möglichkeit, bislang unklare Varianten in Krankheitsgenen auf ihre funktionelle Relevanz zu prüfen und so präzisere Diagnosen zu ermöglichen. In der Medikamentenentwicklung ermöglicht dieser Ansatz eine erhebliche Beschleunigung der Wirkstoffidentifikation und Validierung, gerade bei Enzymen, die bislang nicht oder nur schwer in Zellkulturen zu analysieren sind. Zukünftige Entwicklungen könnten die Erweiterung der Methodik auf weitere Enzymklassen und Pathways ermöglichen sowie die Kombination mit genomweiten Screeningverfahren und künstlicher Intelligenz. Dadurch entsteht ein integratives System, das nicht nur molekulare Ursachen von Krankheiten besser versteht, sondern auch zur personalisierten Medizin und zielgerichteten Therapien beiträgt.

LEICA stellt somit einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der funktionellen Genomik und der Wirkstoffforschung dar – ein lebendes Bakteriensystem als kraftvolle Plattform, die menschliche Enzyme und deren krankheitsrelevante Varianten schnell, präzise und kostengünstig analysiert.