Im Bereich der Softwareentwicklung zeichnet sich seit Jahren eine zunehmende Bedeutung von Open-Source-Software ab. Immer mehr Unternehmen setzen auf offene Projekte, um Innovationen voranzutreiben, Entwickler einzubinden und neue Produkte zu schaffen. Die Herausforderung für kommerzielle Open-Source-Unternehmen (Commercial Open-Source Software, kurz COSS) liegt jedoch darin, dass der bekannte Product-Market Fit, also die Übereinstimmung des Produkts mit den Bedürfnissen des Marktes, alleine nicht ausreicht, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Vielmehr braucht es eine weitere, feinere Abstimmung, ein harmonisches Zusammenspiel zwischen dem freien Open-Source-Projekt und dem kommerziellen Produkt. Dieses Zusammenspiel lässt sich unter dem Begriff Project-Product Fit (PPF) zusammenfassen.

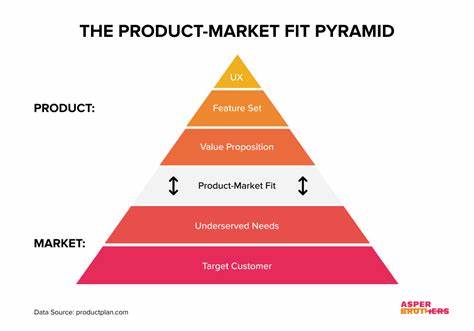

Die Bedeutung dieses Konzepts ist essenziell, um Vertrauen innerhalb der Community zu bewahren und gleichzeitig wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen. Der traditionelle Product-Market Fit beschreibt eine Situation, in der ein Produkt so gut auf die Anforderungen des Marktes abgestimmt ist, dass Kunden es in großer Zahl abnehmen und kontinuierlich wachsen. Diese Definition stammt aus der Startup-Welt und wurde durch Investoren wie Marc Andreessen geprägt. Im Fall von COSS-Unternehmen stellt sich jedoch eine besondere Herausforderung: Die Basis bildet ein offenes Softwareprojekt, das häufig kostenfrei und transparent ist und von einer engagierten Entwickler-Community getragen wird. Darauf aufbauend wird ein kommerzielles Produkt entwickelt, das oftmals weitere Funktionen, Support oder ein besonders anwenderfreundliches Erlebnis bietet.

Die Schwierigkeit liegt darin, dass diese beiden Welten oft unterschiedlichen Erwartungen, Interessen und Logiken unterliegen. Die Open-Source-Community schätzt Offenheit, Transparenz und Zusammenarbeit, will aber nicht das Gefühl bekommen, dass ihre Freiheit eingeschränkt oder kommerzielles Denken übermäßig betont wird. Auf der anderen Seite müssen Unternehmen wirtschaftlich arbeiten und Produkte schaffen, die einen klaren Mehrwert bieten und über den Gratis-Aspekt hinaus bezahlt werden können. Mit dem Konzept des Project-Product Fit wird genau diese Balance angestrebt. Project-Product Fit bedeutet, dass Projekt und Produkt klar voneinander abgegrenzt und dennoch sinnvoll verbunden sind.

Dabei geht es um eine klare Positionierung, die sowohl die Bedürfnisse der Community als auch die Anforderungen des Marktes berücksichtigt. Im besten Fall entsteht eine Situation, in der das Open-Source-Projekt ein attraktives Angebot darstellt, das Entwickler begeistert und anzieht, während das kommerzielle Produkt gezielt Mehrwert bietet, der für bestimmte Nutzergruppen entscheidend und kaufenswert ist. Um diese Differenzierung zu gestalten, spielen zwei zentrale Faktoren eine entscheidende Rolle: Leichtigkeit der Nutzung (Ease of Adoption) und wahrgenommener Nutzen (Perceived Value). Auf der einen Seite sollte das Open-Source-Projekt einfach zu entdecken, zu installieren und zu verstehen sein. Gute Dokumentation, eine klare Struktur und niedrige Einstiegshürden sind hier wesentlich.

Auf der anderen Seite erfordert das kommerzielle Produkt oft ein reibungsloses Onboarding, zusätzliche Funktionalitäten wie Single Sign-On, Rollen- und Berechtigungsmanagement oder Enterprise-SLAs, die es erlauben, das Produkt in produktiven Umgebungen sicher und skalierbar einzusetzen. Der wahrgenommene Nutzen wiederum hängt davon ab, wie das Produkt die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzer adressiert. Entwickler, Teamleiter oder Manager haben unterschiedliche Erwartungen und Prioritäten. Während Entwickler vielleicht von einer einfachen Bedienbarkeit und Integration profitieren, achten Manager eher auf Stabilität, Support und Sicherheit. Ein kommerzielles Open-Source-Produkt muss deshalb ein Bündel von Vorteilen bieten, die über die kostenlose Open-Source-Version hinausgehen und für verschiedene Stakeholder relevant sind.

Eine häufig gewählte Strategie ist es, das kommerzielle Produkt in mehreren Versionen anzubieten. Eine managed Version erleichtert vielen Nutzern den Einstieg, da aufwändige Installations- und Wartungsaufgaben entfallen. Für größere Kunden und Unternehmen kann eine Enterprise Edition mit erweiterten Features und einem hohen Sicherheitsniveau den entscheidenden Mehrwert schaffen. So entsteht eine natürliche Upgrade-Route von der Community-Version hin zum zahlenden Kunden. Die Kunst dabei ist es, diese Grenzen so zu setzen, dass sie für die Nutzer transparent und nachvollziehbar sind.

Wenn der Unterschied zwischen Projekt und Produkt verschwimmt oder nicht klar erkennbar ist, verwässert der Wert des Produkts oder es entsteht Frustration bei der Community. Ein zu starker Fokus auf Monetarisierung kann Vertrauen zerstören, während ein zu großer Abstand den kommerziellen Erfolg erschwert. Die richtige Balance beim Project-Product Fit schafft eine positive Dynamik, bei der aktive Nutzer und Entwickler gleichzeitig potenzielle Kunden werden – und umgekehrt. Ein anschauliches Beispiel liefert das Unternehmen Keep, das im Bereich AIOps tätig ist. Das Open-Source-Projekt bietet eine plattformübergreifende Lösung, die komplett unter der MIT-Lizenz frei verfügbar ist.

Die Monetarisierung erfolgt über zwei Produktstufen: Eine verwaltete Version, die den Einstieg erleichtert und einige wertsteigernde Funktionen beinhaltet, sowie eine Enterprise-Edition mit KI-gestützter Analyse und umfangreichen Enterprise-Features. Dieses Model schafft klar definierte Wertstufen und hat das Unternehmen erfolgreich gemacht, was sich letztlich in einer Übernahme durch Elastic widerspiegelt. Für Open-Source-Unternehmen bedeutet das Wissen um Project-Product Fit mehr als nur eine Managementtechnik. Es ist ein strategisches Werkzeug, um Wachstum und Community-Zusammenhalt zugleich zu fördern. Upgrade-Pfade vom Open-Source-Projekt zum kommerziellen Produkt sollten nachvollziehbar und natürlich wirken und dürfen nicht als erzwungene Sperren verstanden werden.

Der Erfolg liegt in der Transparenz und Ehrlichkeit, warum bestimmte Funktionen kostenpflichtig sind, welche Vorteile sie bieten und wie die Rolle der Community in diesem Ökosystem weiter gestärkt wird. Nur so entsteht eine nachhaltige Vertrauensbasis, die den langfristigen Aufbau eines florierenden Geschäftsmodells ermöglicht. Zusammenfassend ist der klassische Product-Market Fit zwar unverzichtbar für jedes Technologieunternehmen, doch bei kommerziellen Open-Source-Software-Firmen reicht er nicht aus. Das Zusammenspiel von Projekt und Produkt erfordert eine differenzierte Strategie, die als Project-Product Fit bezeichnet wird. Dieses Konzept ist ein Bindeglied zwischen der offenen Welt der Community und den Anforderungen eines kommerziellen Marktes, das Wachstum fördert ohne die Wurzeln zu gefährden.

Die Fähigkeit, beide Welten sinnvoll zu verbinden, entscheidet über langfristigen Erfolg oder Misserfolg im Bereich der kommerziellen Open-Source-Software. Für Gründer, Entwickler und Entscheider ist es daher entscheidend, das Gleichgewicht zwischen freiem Zugang und kommerziellem Angebot sorgfältig zu gestalten, um die Magie aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ein skalierbares Geschäftsmodell zu etablieren. Die Zukunft der Open-Source-Software wird maßgeblich davon abhängen, wie gut die Branche dieses komplexe Zusammenspiel von Projekt, Produkt, Community und Markt meistert.