Die rasante Entwicklung digitaler Technologien hat weltweit neue Möglichkeiten für Kommunikation und Informationsaustausch eröffnet. Gleichzeitig sehen sich Autoren, Aktivisten und öffentliche Persönlichkeiten zunehmend gezielten Cyberkampagnen ausgesetzt, die darauf ausgelegt sind, deren Ruf zu beschädigen oder ihre Arbeit zu zensieren. Ein besonders aufsehenerregendes Beispiel hierfür ist die transpazifische Cyberkampagne gegen die chinesische Schriftstellerin Fang Fang, die mit ihrem Wuhan-Tagebuch einen Einblick in die Lockdown-Zeit während der Covid-19-Pandemie gegeben hat. Diese Kampagne zeigt, wie digitale Desinformation eingesetzt wird, um traumatische kollektive Erinnerungen zu verdrängen und gesellschaftliche Diskussionen zu manipulieren. Fang Fang, eine vielfach ausgezeichnete Autorin und ehemalige Vorsitzende der Hubei Schriftstellervereinigung, veröffentlichte ab Januar 2020 ihr sogenanntes Wuhan-Tagebuch.

Über 60 Tage hinweg dokumentierte sie in Einträgen auf der chinesischen Plattform Weibo das Leben, das Leid und die Ängste der Menschen während des strengsten Lockdowns in Wuhan, der Hauptstadt der Provinz Hubei. Ihre Aufzeichnungen über die sozialen und gesundheitlichen Herausforderungen während der Pandemie wurden schnell zu einem kulturellen Phänomen und erreichten Millionen von Menschen in und außerhalb Chinas. Die Kraft ihrer Worte basierte auf einer authentischen und kritischen Perspektive auf die Coronakrise, die viele als wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Erinnerung betrachteten. Jedoch stieß Fang Fangs Wahrnehmung nicht nur auf breite Zustimmung, sondern auch auf heftigen Widerstand seitens nationalistischer Gruppen und staatlich gelenkter Onlineakteure. Schon bald nach Beginn der Veröffentlichung setzte eine systematische digitale Desinformationskampagne gegen sie ein.

Auf Social-Media-Plattformen tauchten falsche Behauptungen auf, dass Fang Fang die Pandemie übertrieben oder gar erfunden habe. Ihnen folgten Hassbotschaften, Mobbing und organisierte „Reportierungen“ ihrer Beiträge, die Löschungen und Zensurmaßnahmen zur Folge hatten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde deutlich, dass es nicht nur um die Kontrolle einer einzigen Stimme ging, sondern um die Kontrolle darüber, welche Version der Geschichte zugelassen wird. Die Kampagne gegen Fang Fang mehrte sich in ihrer Brutalität nicht nur in der Volksrepublik China, sondern zeigte auch grenzüberschreitende Züge. Die Verbreitung von Desinformation fand nicht nur auf nationalen Plattformen statt, sondern auch im globalen Internet auf Englisch und anderen Sprachen.

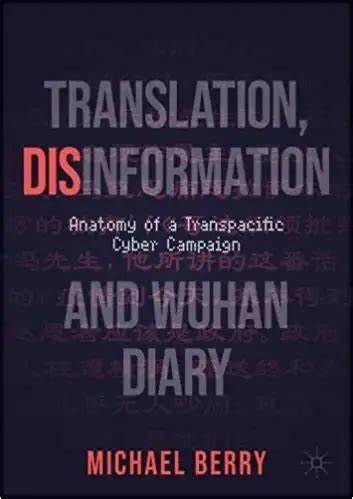

Dabei wurden Verschwörungstheorien und Nationalismus miteinander verflochten, um Zweifel an der Glaubwürdigkeit Fang Fangs zu säen und ihre literarische Arbeit zu diskreditieren. Diese transpazifische Dimension macht deutlich, wie moderne Cyberkampagnen staatlich gefördert und international orchestriert sein können, um den kulturellen und politischen Diskurs zu beeinflussen. In „Killing Memories: Anatomy of a Transpacific Cyber Campaign“, einem Buch von Michael Berry, wird die Mechanik und Wirkung dieser digitalen Desinformationsstrategie minutiös untersucht. Berry beschreibt, wie Fang Fangs Tagebuch durch seine Authentizität und seinen kritischen Blick zur Gefahr für das offizielle Narrativ wurde. Die Repression begann mit dem Verbot der Nachdrucke ihrer früheren Werke, weitete sich auf Social-Media-Zensur aus und gipfelte in einer Diffamierungskampagne, die Fang Fang als Verräterin darstellte.

Indem Fang Fangs Schriften ausgegrenzt wurden, versucht das Regime nicht nur sie persönlich zu bestrafen, sondern vor allem die kollektive Erinnerung an die Lockdown-Phase auszulöschen und geschichtliche Wahrheiten zu manifestieren, die der Regierung genehm sind. Der Fall Fang Fang steht exemplarisch für die globalen Herausforderungen, vor denen Schriftsteller, Journalisten und Aktivisten im Zeitalter der digitalen Kommunikation stehen. Cyberkampagnen können ihre Stimmen marginalisieren, ihre Sicherheit gefährden und letztlich die gesellschaftliche Debatte verzerren. Zugleich ist die Verbreitung von Desinformationen eine Folge der asymmetrischen Machtverteilung im Internet, in der staatlich kontrollierte Akteure gezielt Schwächen der Plattformalgorithmen ausnutzen, um Fehlinformationen viral zu streuen. Diese Entwicklung wirft wichtige Fragen über die Bedeutung von Meinungsfreiheit und historischer Erinnerung im digitalen Zeitalter auf.

Der Versuch, eine alternative Erzählung über die Ereignisse der Pandemie zu verdrängen, betrifft nicht nur Fang Fang als Individuum, sondern betrifft das gesamte gesellschaftliche Gedächtnis. Erinnerungen an Krisen und Konflikte sind entscheidend für eine aufgeklärte Gesellschaft und die verantwortungsbewusste Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Werden solche Erinnerungen systematisch unterdrückt, so drohen autoritäre Narrative die Kontrolle über die Wahrnehmung der Realität zu erlangen. In der internationalen Gemeinschaft wächst daher das Bewusstsein für die Bedeutung des Schutzes von Bibliotheken, Literatur und Berichterstattung vor digitalen Angriffen. Initiativen zielen darauf ab, sogenannte „Informationskriege“ zu erkennen, zu analysieren und Gegenmaßnahmen zu entwickeln.

Zugleich sind Plattformbetreiber wie Weibo, Facebook und Twitter zunehmend gefordert, ihre Rolle in der Bekämpfung von Desinformation zu reflektieren und transparentere Mechanismen zur Wahrung der Meinungsvielfalt zu etablieren. Die Geschichte der Autorin Fang Fang und ihres Wuhan Tagebuchs ist ein mahnendes Beispiel dafür, wie Erinnerungen an gesellschaftliche Traumata zum Ziel orchestrierter Desinformations- und Zensurkampagnen werden können. Sie zeigt eine Frontlinie im Kampf um die Kontrolle über die Wahrnehmung von Wahrheit, Geschichtsschreibung und Kunstfreiheit. Durch die detaillierte Untersuchung von Michael Berry, „Killing Memories: Anatomy of a Transpacific Cyber Campaign“, wird der Prozess dieser Kampagne offengelegt und erhält globale Relevanz für jene, die sich für Demokratie, Menschenrechte und kulturelles Erbe einsetzen. Es bleibt von zentraler Bedeutung, Schutzmechanismen für unabhängige Stimmen zu entwickeln und Kultur sowie Erinnerung gegen Versuche der Manipulation zu verteidigen.

Die Bedeutung von digitalen Medien als Instrument zur Wahrheitsfindung und als demokratischer Raum erfordert stetige Wachsamkeit gegenüber Techniken der Desinformation und Cyberunterdrückung. Nur so kann verhindert werden, dass „Killing Memories“ – das Töten von Erinnerungen – im digitalen Zeitalter zur neuen Norm für gesellschaftlichen Diskurs wird.