In der modernen Webentwicklung sind JavaScript und TypeScript unverzichtbare Werkzeuge, die sich durch ihre Flexibilität und Effizienz auszeichnen. Dennoch stehen Entwickler immer wieder vor Herausforderungen, wenn es um die Organisation und Strukturierung von Importmechanismen geht. Insbesondere das Konzept der sogenannten Barrel Imports, das in vielen Projekten Anwendung findet, kann zwar auf den ersten Blick eine vereinfachte Struktur suggerieren, birgt aber in der Praxis eine Reihe von Nachteilen, die sich negativ auf die Build- und Laufzeit auswirken können. Hier setzt ein innovatives CLI-Tool namens no-barrel-file an, das darauf spezialisiert ist, Barrel Imports zu ersetzen und so signifikante Vorteile in verschiedensten Aspekten eines Projekts zu erzielen. Der nachfolgende Text beleuchtet die Problematik der Barrel Imports, erklärt die Funktionsweise des Tools und zeigt auf, wie Entwickler dadurch ihre Projekte sowohl performanter als auch wartungsfreundlicher gestalten können.

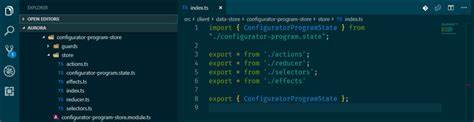

Barrel Imports verstehen bedeutet auch, die dahinterstehenden Probleme zu erkennen. Barrel Imports fassen häufig mehrere Importe aus unterschiedlichen Dateien in einer zentralen Datei – dem Barrel – zusammen, die dann an Stelle einzelner Pfade importiert wird. Diese Technik wird in vielen JavaScript- und TypeScript-Projekten eingesetzt, um eine übersichtlichere und vermeintlich vereinfachte Importstruktur zu schaffen. Allerdings ergibt sich hiermit häufig eine verschleierte Abhängigkeit innerhalb des Codes. Barrel Files können komplexe, verschachtelte Importpfade und teilweise sogar zyklische Referenzen beinhalten, was nicht nur die Nachvollziehbarkeit erschwert, sondern auch die Buildzeit verlängert, da der Compiler unübersichtliche Strukturen analysieren muss.

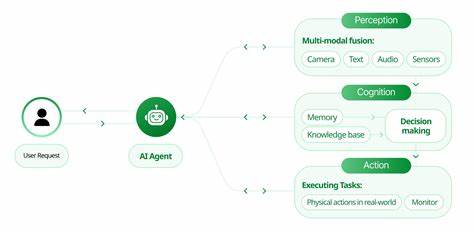

Hier setzt das CLI-Tool no-barrel-file an und bietet eine automatisierte Lösung, um Barrel Imports durch direkte Pfadangaben zu ersetzen. Im Kern analysiert das Tool einen definierten Projektpfad auf vorhandene Barrel Files, zeigt deren Anzahl und Verwendung an und ersetzt auf Wunsch die Imports innerhalb des Quellcodes automatisch durch die exakten relativen oder alias-basierten Pfade zu den einzelnen Dateien. Zusätzlich berücksichtigt das Tool konfigurierbare Einstellungen wie Aliaspfade aus tsconfig.json oder jsconfig.json, Gitignore-Regeln und erlaubt es, bestimmte Pfade oder Dateien bewusst auszuschließen.

Diese Flexibilität macht no-barrel-file zu einer effizienten und skalierbaren Lösung für die unterschiedlichsten Projektgrößen und -strukturen. Die Vorteile einer solchen Umstellung sind vielfältig. Ein wesentlicher Aspekt ist die signifikante Verbesserung der Build- und Testzeiten. Da die Abhängigkeiten transparenter und direkter sind, benötigt der TypeScript-Compiler oder JavaScript-Bundler weniger Zeit für die Analyse und Verarbeitung der Imports. Dies wirkt sich nicht nur in Entwicklungssprints durch schnellere Feedbackzyklen aus, sondern kann auch in großen CI/CD-Pipelines deutliche Zeitersparnisse bewirken.

Darüber hinaus erhöht sich die Laufzeitperformance, da unnötige Indirektionen durch Barrel-Dateien entfallen und der JavaScript-Code klarer strukturiert ist. Neben Performancegewinnen trägt der Wegfall von Barrel Imports zur besseren Wartbarkeit des Codes bei. Entwickler können anhand der konkreten Importpfade leichter nachvollziehen, woher eine bestimmte Komponente oder Funktion stammt, was die Fehlersuche und das Refactoring vereinfacht. Zudem wird die Gefahr von zyklischen Abhängigkeiten verringert, die mit Barrel Files häufiger unbemerkt entstehen können und zu schwer auffindbaren Laufzeitfehlern führen. Da no-barrel-file auch verschachtelte und komplexe Barrel-Strukturen erkennt und auflöst, wird diese Art der Fehlerquelle systematisch reduziert.

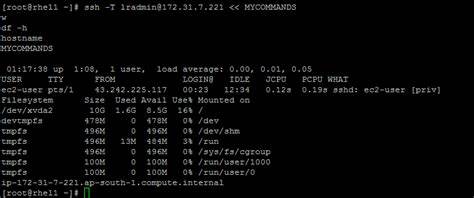

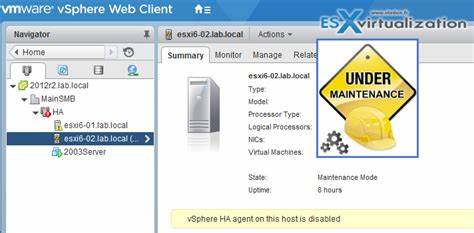

Die Bedienung des Tools ist komfortabel und erfolgt über eine Kommandozeilenschnittstelle (CLI), die sich nahtlos in bestehende Workflows integrieren lässt. Die Installation kann unkompliziert über Go-Installationen erfolgen, was besonders Linux- und macOS-Nutzern zugutekommt. Alternativ wird auch eine Docker-Version angeboten, die den Einsatz in Container-basierten Umgebungen erleichtert. Die wichtigsten Befehle umfassen das Zählen der Barrel Files, das Anzeigen aller Barrel Imports im Projekt sowie die automatische Ersetzung dieser durch vollständige Pfade. Verschiedene Flags erlauben eine präzisere Steuerung der Vorgänge, zum Beispiel das Festlegen des Root-Pfads, das Einbinden von Alias-Konfigurationen oder das Aktivieren ausführlicher Protokolle.

Die breite Unterstützung verschiedener Dateitypen wie .ts, .js, .tsx und .jsx sorgt dafür, dass das Tool in gemischten Projekten einsetzbar ist und auch moderne Frameworks sowie Bibliotheken abdeckt.

Durch die Möglichkeit, Gitignore-Regeln zu integrieren, können Entwickler sicherstellen, dass temporäre Dateien oder Verzeichnisse wie node_modules von der Verarbeitung ausgeschlossen bleiben, was die Effizienz des Tools weiter steigert. Auch die Konfigurationsoptionen zur Angabe von zu ignorierenden Pfaden helfen dabei, den Fokus auf relevante Quellcodes zu legen. Die Entscheidung, Barrel Imports in einem bestehenden Projekt aufzulösen, sollte wohlüberlegt sein. Es empfiehlt sich, vor dem Einsatz von no-barrel-file eine Analyse der bestehenden Imports vorzunehmen und gegebenenfalls eine Sicherung oder Branch-Anlage durchzuführen, um Veränderungen nachvollziehen und bei Bedarf rückgängig machen zu können. Die Vorteile hinsichtlich Performance und Wartbarkeit überwiegen jedoch meist die anfänglichen Aufwände.

Insbesondere größere Teams und Projekte mit hohem Entwicklungsaufwand profitieren langfristig von stabileren Buildzeiten und weniger komplexen Importstrukturen. Neben den reinen technischen Vorteilen ist auch der Einfluss auf die Entwicklerzufriedenheit nicht zu unterschätzen. Klar strukturierter Code, der frei von verschachtelten Importebenen und schwer verständlichen Abhängigkeiten ist, wirkt sich positiv auf den Workflow und die Produktivität aus. Indem Methoden und Komponenten auf transparente und nachvollziehbare Weise importiert werden, fällt es neuen Teammitgliedern leichter, sich in den Code einzuarbeiten. Dies wiederum unterstützt agile Arbeitsweisen und beschleunigt die Entwicklung neuer Features.

Die Open-Source-Natur des Tools und die Möglichkeit, es kontinuierlich weiterzuentwickeln, sprechen außerdem für eine wachsende Community von Anwendern und Beiträgen. Anwender können eigene Verbesserungen einbringen oder die Funktionalität an spezifische Projektanforderungen anpassen. Die Lizenzierung unter der MIT-Lizenz erleichtert die Integration in kommerzielle wie auch private Projekte. Zudem sorgt die hohe Anzahl an unterstützten Plattformen und Betriebssystemen für breite Anwendbarkeit. Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass no-barrel-file ein wertvolles Werkzeug ist, um typische Probleme von Barrel Imports in JavaScript- und TypeScript-Projekten zu adressieren.

Durch die Eliminierung komplexer und häufig fehleranfälliger Barrel-Dateien profitieren Entwickler von schnelleren Buildzeiten, besserer Codeübersicht und einer insgesamt robusteren Projektstruktur. Die einfache Integration über die Kommandozeile und vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten machen das Tool zu einer praktikablen Lösung für Projekte jeder Größe. Die konsequente Verwendung von direkten Importpfaden setzt einen neuen Standard in der modernen Frontend- und Backend-Entwicklung und unterstützt letztlich die Erstellung performanter, wartbarer und skalierbarer Anwendungen. Entwickler, die ihre Projekte optimieren wollen, sollten den Einsatz eines solchen Tools ernsthaft in Erwägung ziehen, um sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld auf bestmögliche Softwarequalität und effiziente Entwicklungsprozesse verlassen zu können.