Der Moa stellt eine der faszinierendsten und zugleich rätselhaftesten Kreaturen der Erdgeschichte dar. Diese ausschließlich in Neuseeland vorkommenden, flugunfähigen Vögel waren vor der Ankunft des Menschen die dominierenden pflanzenfressenden Landtiere und prägten die Landschaft jener Inselgruppe deutlich. Mit einer langen Evolution, beeindruckender Vielfalt und dramatischem Aussterben innerhalb kürzester Zeit ist der Moa ein Symbol für Neuseelands einzigartige faunale Vergangenheit. Moa gehörte zur Ordnung Dinornithiformes und umfasste neun verschiedene Arten, die sich in sechs Gattungen gliederten. Die beiden größten Arten, Dinornis robustus und Dinornis novaezelandiae, konnten beim ausgestreckten Hals eine Höhe von bis zu 3,6 Metern erreichen und wogen rund 230 Kilogramm.

Im Gegensatz dazu war der kleinste Moa, der sogenannte Buschmoa (Anomalopteryx didiformis), ungefähr so groß wie ein Truthahn. Das macht deutlich, welch enorme Spannbreite an Körpergrößen diese Vögel besaßen. Die Herkunft des Namens „Moa“ geht auf den polynesischen Begriff für Geflügel zurück, wobei der Begriff zu Zeiten europäischer Entdeckungen bereits nicht mehr im alltäglichen Gebrauch der Māori war, vor allem weil der Vogel damals bereits ausgestorben war. Einige traditionelle Bezeichnungen wie „te kura“ („der rote Vogel“) wurden später von Māori-Führern wiedergegeben. Im Gegensatz zu anderen großen Ratiten wie dem Strauß oder dem Emu besaßen Moas keine auch nur rudimentären Flügel.

Damit waren sie einzigartige flugunfähige Vögel ohne erkennbare Flügelansätze. Dieses Detail macht sie aus anatomischer Sicht besonders interessant, da sie so eine Sonderstellung einnahmen. Die Lebenshaltung der Moas wurde lange Zeit missverstanden. Ursprünglich wurden ihre Skelette oft in aufrechter Haltung präsentiert, um ihre Körpergröße zu betonen. Neue Forschungen zeigten jedoch, dass ihr Kopf relativ horizontal zum Körper ausgerichtet war, ähnlich wie bei heutigen Kiwis.

Dies spricht für eine Ernährung, die sowohl auf niedrig wachsende Vegetation als auch auf höher gelegene Zweige ausgelegt war. Ihre Schnäbel und Kiefermechanik erlaubten es ihnen, robuste Pflanzenteile, darunter Blätter, Zweige und Fasern, zu verarbeiten. Für die Verdauung nutzten Moas zusätzlich Steinchen in ihrem Muskelmagen, sogenannte Gastrolithen, die halfen, die aufgenommenen pflanzlichen Materialien zu zerkleinern. Die wissenschaftliche Erforschung der Moas begann im 19. Jahrhundert mit der Entdeckung erster Knochenteile, die bald als Überreste riesiger, nicht flugfähiger Vögel erkannt wurden.

Der britische Paläontologe Richard Owen wies 1843 nach, dass es sich dabei um eine bis dahin unbekannte Vogelart handelte. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte wurden zahlreiche Fossilien gefunden, die das Bild dieser ausgestorbenen Vogelgruppe vervollständigten. Die Entwicklungsgeschichte der Moas reicht bis ins Miozän zurück, somit vor etwa 17 Millionen Jahren. Ursprüngliche robuste Arten überlebten mehrere tiefgreifende Veränderungen Neuseelands, darunter auch das sogenannte Oligozäne Ertrinkungsevent, bei dem weite Teile des Landes zeitweise unter Wasser standen. Die meisten heutigen Arten entstanden jedoch erst vor einigen Millionen Jahren und entwickelten sich entsprechend den lokalen Umweltbedingungen auf Nord- und Südinsel unterschiedlich weiter.

Aus genetischer Perspektive stehen Moas überraschenderweise den flugfähigen Tinamou-Vögeln Südamerikas besonders nahe. Diese unerwartete Verwandtschaft wurde erst durch DNA-Analysen bestätigt, die auch zahlreiche zuvor als verschiedene Arten beschriebene Moas als männliche oder weibliche Vertreter derselben Spezies identifizierten. Ein typisches Beispiel hierfür ist Dinornis, bei dem weibliche Tiere deutlich größer als die Männchen waren, was den Eindruck unterschiedlicher Arten erweckte. Die Rolle der Moas im Ökosystem Neuseelands war von enormer Bedeutung. Sie füllten eine ökologische Nische aus, welche auf anderen Kontinenten von Großsäugern ausgefüllt wird, und waren die Hauptpflanzenfresser in Wäldern, Buschland und subalpinen Regionen.

Pflanzen entwickelten teilweise spezifische Verteidigungsmechanismen gegen Moas, zum Beispiel kleine, dichte Laubstrukturen oder zähe Blätter, vermutlich als Anpassung an deren Fraßverhalten. Die Fortpflanzung der Moas ist durch Funde von Eierschalenfragmenten sowie einige erhaltene Nester relativ gut dokumentiert. Die meisten Eier waren weiß oder leicht gefärbt, wobei die Gelege einzelner Arten recht fragil waren. Die Inkubation wurde vermutlich von den Männchen übernommen, was bei Kiefern gewisser Arten auf Grund der dünnen Eierschalen eine Anpassung an die Brutbedingungen nahelegt. Moas wuchsen langsam heran und erreichten erst nach ungefähr zehn Jahren ihre volle Größe – eine Strategie, die charakteristisch für langlebige, langlebige Tiere mit niedriger Nachkommenschaftszahl ist.

Die Interaktion mit dem Menschen wurde den Moas jedoch zum Verhängnis. Die Vorfahren der Māori kamen im frühen 14. Jahrhundert nach Neuseeland und begannen, die Moas als wichtige Nahrungsquelle zu jagen. Diese Bejagung in Kombination mit der gezielten Veränderung der Landschaft durch Feuer und Waldrodungen führte dazu, dass die Moas binnen etwa hundert Jahren vollständig ausstarben. Die Ankunft des Menschen markierte somit das Ende einer Millionen Jahre alten Evolutionslinie.

Vor ihrer Ausrottung durch Menschen waren Moas das größte Landtier Neuseelands und zusammen mit dem Haast's Adler, dem größten Raubvogel der Erde, Teil eines einzigartigen Nahrungssystems. Die vollständige Auslöschung der Moas führte auch zum Verschwinden des Haast's Adlers, dessen Ernährung ausschließlich auf diesen Riesenvögeln beruhte. Auch wenn der Moa seit dem 15. Jahrhundert als ausgestorben gilt, ranken sich bis in die Neuzeit hinein Legenden und Berichte von Sichtungen in entlegenen Gebieten. Diese erwiesen sich jedoch meist als Fehlinterpretationen anderer Tiere oder erdachte Geschichten.

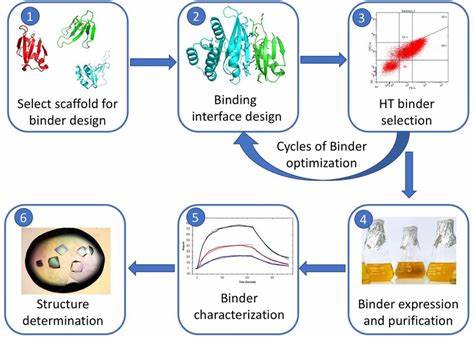

Wissenschaftlich gesicherte Nachweise fehlen seit der intensiven Erforschung und Ausgrabungen im 19. und 20. Jahrhundert. Archäologische Funde, Sammlungen fossiler Knochen und sogar seltene weichgewebeartige Überreste ermöglichten heute durch modernste Methoden eine weitreichende Rekonstruktion des Lebens dieser Vögel. Aus den erhaltenen genetischen Fragmenten konnten Wissenschaftler das Genom des Moas sequenzieren, was spannende Einblicke in ihre Biologie, Evolution und möglicherweise sogar in Zukunftsfragen wie eine eventuelle „Wiederbelebung“ dieser Tiere bietet.

Das Spektrum an Moa-Arten spiegelte die große Anpassungsfähigkeit dieser Vögel wider. Von den dichten Wäldern der Westküste Neuseelands über trockene Buschlandschaften bis hin zu subalpinen Zonen lebten sie in vielfältigen Lebensräumen. Die ökologische Vielfalt zeigt sich auch in den anatomischen Unterschieden, die etwa unterschiedliche Schnabelformen und Körpergrößen umfassten, abgestimmt auf verschiedene Futterarten und Nahrungsstrategien. Die Erforschung der Moas liefert somit nicht nur Erkenntnisse über ausgestorbene Tierarten, sondern auch über die Entwicklung von Inselökosystemen, die Rolle von Megafauna und die Auswirkungen menschlicher Besiedlung auf die Umwelt. Sie sind ein Mahnmal für die Zerbrechlichkeit von Evolutionsergebnissen und zeigen, wie schnell gesamte Arten aufgrund menschlichen Einflusses verschwinden können.

In der heutigen Kultur Neuseelands war der Moa lange Zeit ein bedeutendes Symbol und ist fester Bestandteil indigener Mythen und Geschichten. Er wurde oftmals als ein Sinnbild für die einzigartige Tierwelt des Landes genutzt. Erst im 20. Jahrhundert wurde der Kiwi als nationales Symbol populär, der ebenfalls ein flugunfähiger Vogel mit enger kultureller Bedeutung ist. Zukunftsorientierte Forschung beschäftigt sich auch mit der Idee der „De-Extinktion“, bei der DNA-Technologien genutzt werden sollen, um ausgestorbene Arten wie den Moa theoretisch wieder zum Leben zu erwecken.

Obwohl dies derzeit vor allem im Bereich der Theorie und der Grundlagenforschung bleibt, zeigt das Interesse an Moas die Bedeutung, die diese Tiere in Wissenschaft und Gesellschaft bis heute besitzen. Abschließend lässt sich sagen, dass der Moa weit mehr als nur ein ausgestorbener Vogel ist. Er steht für eine verschwundene Welt, die Verbindung von Evolution und menschlicher Geschichte sowie für die Herausforderungen des Artenschutzes in einer sich wandelnden Welt. Die Erforschung und das Andenken an den Moa sind nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch für die Öffentlichkeit wichtig, um die Bedeutung der Biodiversität und der Verantwortung für die Umwelt zu vermitteln.