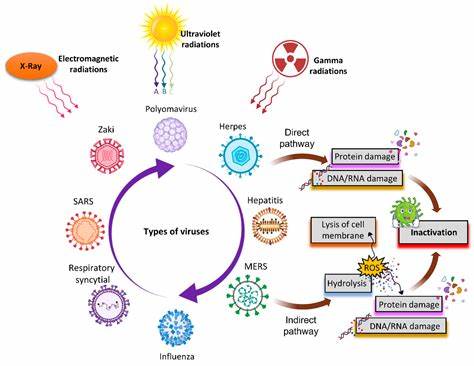

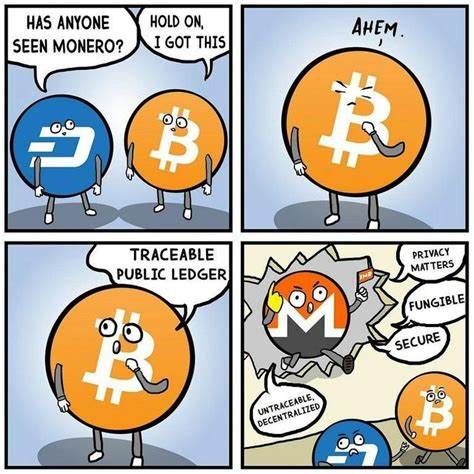

Die Welt der Open-Source-Software ist geprägt von vielen technischen Innovationen und Zusammenarbeit, doch trotz ihrer Erfolge gibt es immer wieder Missverständnisse und Ängste, die der Verbreitung und Nutzung von Open-Source-Lizenzen im Weg stehen können. Besonders verhärtet hat sich ein Begriff, der in der Diskussion rund um Open-Source-Codierung und Lizenzierung immer wieder für Verwirrung und Ablehnung sorgt: das Wort „viral“. Dieses Schlagwort wird häufig in Zusammenhang mit sogenannten „copyleft“-Lizenzen, wie zum Beispiel der GNU General Public License (GPL), verwendet – doch es ist genau dieser Begriff, der das Verständnis vernebelt und unnötige Ängste schürt. Die Metapher eines „Virus“ suggeriert, dass eine solche Lizenz nicht nur auf den Code wirkt, mit dem sie verbunden ist, sondern auch automatisch und unkontrolliert auf anderer Software „übergreift“ und diese infiziert. Diese Sichtweise ist irreführend und schadet der Akzeptanz von Open-Source-Lizenzen wesentlich mehr, als dass sie zur tatsächlichen Klärung beiträgt.

Wenn man genauer hinsieht, zeigt sich, dass das Konzept von „Viralität“ in rechtlicher Hinsicht schlichtweg nicht existiert. Open-Source-Lizenzen wie die GPL funktionieren nicht wie biologische Viren, die sich unvorhersehbar und zwangsläufig ausbreiten. Vielmehr basieren sie auf bestimmten Lizenzbedingungen, die klar festlegen, wie der Code verwendet, verändert und weitergegeben werden darf. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Begriff „copyleft“, der eine Art umgekehrtes Urheberrecht beschreibt. Während das traditionelle Copyright das ausschließliche Recht des Urhebers schützt und die Weitergabe einschränkt, sorgt Copyleft dafür, dass Freiheit und Offenheit erhalten bleiben – Software, die unter einer Copyleft-Lizenz veröffentlicht wird, darf frei genutzt werden, aber etwaige Änderungen und Weiterentwicklungen müssen unter denselben Bedingungen wieder veröffentlicht werden.

Dieses Prinzip unterscheidet sich grundsätzlich von der Vorstellung einer automatischen und unvermeidlichen „Infektion“ anderer Software. Vielmehr stellt Copyleft sicher, dass, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind — etwa das Kombinieren von lizenziertem mit proprietärem Code innerhalb eines einzigen Programms — dann der gesamte kombinierte Code unter der Copyleft-Lizenz stehen muss. Es handelt sich dabei um eine rechtliche Vereinbarung, die beide Seiten einhalten müssen, nicht um einen unkontrollierbaren Vorgang, der automatisch Lizenzbestimmungen auf fremden Code überträgt. Wenn dagegen gegen die Lizenzbedingungen verstoßen wird, liegt darin ein Lizenzbruch, der rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann, wie Schadensersatzforderungen oder Unterlassungsansprüche, aber er führt keinesfalls zu einer „Infektion“ im biologischen Sinn. In der Praxis bedeutet das, dass Unternehmen, die GPL-lizenzierten Code mit proprietärer Software zusammenzuführen versuchen, um eine kombinierte Anwendung zu erzeugen, sorgfältig prüfen müssen, ob die Bedingungen eingehalten werden.

Wenn sie es nicht tun, haben die Urheber des GPL-Codes das Recht, rechtliche Schritte einzuleiten. Das Ergebnis ist eine Lizenzverletzung, nicht aber eine automatische Umwandlung der eigenen Software in Open Source. Das urheberrechtliche Schutzrecht bleibt bei den Autoren der jeweiligen Teile erhalten, und es gibt keine juristische Grundlage für die Vorstellung, dass eine Lizenz „übergreift“ und damit die Lizenzbedingungen der ursprünglichen Software verändert. Ein weiterer Punkt, der häufig zu Missverständnissen führt, ist die unbelegte Herkunft und Verwendung des Begriffs „viral“ in diesem Kontext. Obwohl vielfach in Gesprächen oder sogar in juristischen Diskussionen verwendet, gibt es keine juristische Fundierung, die das Lizenzmodell tatsächlich als „viral“ beschreibt.

Zwei Gerichtsentscheidungen, Pickett v. Prince und Anderson v. Stallone, die öfter herangezogen werden, gehen nur am Rande auf verwandte Fragen ein und beziehen sich auf ganz andere Tatsachenlagen, die sich nicht direkt auf GPL-Konflikte übertragen lassen. In keinem Fall wird dadurch eine automatische Lizenzübertragung oder eine „Vererbung“ der Lizenzbedingungen jenseits der festgelegten Vorgaben belegt. Dieser Missbrauch des Wortes führt stattdessen zu einer Verunsicherung und vermindert das Vertrauen in Open-Source-Technologien, obwohl diese auf soliden rechtlichen Grundlagen basieren.

Daher ist es umso wichtiger, Fachleute, Unternehmen und Softwareentwickler darüber aufzuklären, die richtigen Begriffe zu nutzen. Copyleft, reciproce oder auch „hereditär“ werden als sachgerechtere Bezeichnungen vorgeschlagen. Copyleft bietet zudem eine klare und allgemein anerkannte Definition, die sowohl die rechtlichen Bedingungen als auch die philosophischen Ziele der Open-Source-Bewegung abbildet. Eine korrekte Begriffswahl hilft dabei, typische Missverständnisse zu vermeiden und die Kommunikation über die Chancen und Herausforderungen von Open Source im Berufsalltag zu verbessern. Viele Firmen befinden sich nach wie vor in einem Zwiespalt: Einerseits wollen sie die Vorteile von Open Source nutzen, wie Kostenersparnis und die Möglichkeit zur Zusammenarbeit; andererseits fürchten sie, dass die Nutzung von copyleft-lizenzierter Software sie zu Offenlegungspflichten verpflichten könnte, die ihre Geschäftsmodelle beeinträchtigen.

Eine differenzierte Betrachtung zeigt aber, dass diese Befürchtungen oft auf ungenauen Vorstellungen beruhen. Jedes Softwareprojekt ist unterschiedlich, und ob die Weitergabe der eigenen Software unter eine Open-Source-Lizenz fällt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art der Verknüpfung und die Lizenzbedingungen im Detail. Ein vorschneller Rückzug aufgrund der „Virus“-Metapher wäre ein herber Verlust für die Innovationskraft vieler Unternehmen. Es gibt auch technische Ansichten zum Zusammenspiel von Softwaremodulen, die den rechtlichen Rahmen ergänzen. Die sogenannte „Linkage“-Frage spielt hier eine große Rolle: Wie eng sind verschiedene Codeteile miteinander verbunden? Die GPL bezieht sich vorrangig auf sogenannte „Derivative Works“, also Werke, die inhaltlich auf dem GPL-Code basieren oder ihn modifizieren.

Verwendung von GPL-Code in Form von Bibliotheken oder gemeinsam genutzten Modulen kann unterschiedliche Auswirkungen auf die Lizenzierung haben, je nachdem, wie die Software zusammengesetzt wird. Für alle diese Fragen gibt es etablierte Richtlinien und Beratungsangebote, die den Entwicklern eine fundierte Entscheidung ermöglichen. Abschließend lässt sich sagen, dass die Vernichtung des Begriffs „Virus“ im Zusammenhang mit Open-Source-Lizenzen ein Ziel ist, das im Sinne von Transparenz und korrektem Verständnis verfolgt werden sollte. Anstatt sich von gruseligen Bildern einer „Infektion“ leiten zu lassen, sollte man auf die Grundlagen von Copyleft und Lizenzrecht schauen, um Softwareprojekte erfolgreich, rechtssicher und frei von unnötigen Ängsten zu gestalten. In Zeiten zunehmender Digitalisierung und offenem Quellcode wird ein klares, präzises und faktenbasiertes Verständnis immer bedeutender.