In den letzten Jahren hat die Bedrohung durch jugendliche Terroristen in Europa an Bedeutung gewonnen und stellt Sicherheitsbehörden vor komplexe Aufgaben. Immer häufiger sehen sich die europäischen Länder mit Fällen konfrontiert, in denen Jugendliche sich radikalisieren und gewaltbereite Ideologien annehmen, die zu terroristischen Handlungen führen können. Dieses Phänomen ist vielschichtig und wirft Fragen zu den Ursachen, den Anzeichen der Radikalisierung sowie den geeigneten Gegenmaßnahmen auf. Die Radikalisierung Jugendlicher verläuft oft subtil und schleichend. Im Zuge des Teenageralters befinden sich junge Menschen in einer Phase der Identitätsfindung und Sehnsucht nach Zugehörigkeit.

Dies kann sie anfällig für extremistische Gruppierungen machen, die einfache Antworten auf komplexe gesellschaftliche Probleme anbieten und durch gezielte Propaganda junge Menschen emotional ansprechen. Insbesondere das Internet und soziale Medien spielen hierbei eine bedeutende Rolle als Plattformen für die Verbreitung extremistischer Inhalte. Die unkontrollierte Verfügbarkeit solcher Informationen macht es jugendlichen Nutzern leicht, sich in Echokammern zu begeben, die ihre Radikalisierung verstärken. Darüber hinaus sind soziale und wirtschaftliche Faktoren nicht zu unterschätzen. Jugendliche, die in instabilen Familienverhältnissen aufwachsen oder mit Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit konfrontiert sind, suchen verstärkt nach einem Sinn und Erfüllung.

Extremistische Gruppen nutzen diese Schwäche gezielt aus, um Nachwuchs zu rekrutieren. Die Aussicht auf Anerkennung, Macht oder Zugehörigkeit ermöglicht es Terrororganisationen, Jugendliche für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Die Gefahren, die von jugendlichen Terroristen ausgehen, sind vielfältig. Zum einen besteht die akute Bedrohung durch geplante Anschläge oder gewalttätige Aktionen im Inland. Junge Terroristen sind oft schwerer zu erkennen, da sie subtiler vorgehen und von Sicherheitskräften nicht immer als Risiko eingestuft werden.

Zum anderen besteht die Gefahr einer langfristigen Radikalisierung, die gesellschaftliche Spaltungen fördern und den sozialen Zusammenhalt in Europa gefährden kann. Europäische Sicherheitsbehörden stehen vor der Herausforderung, präventive Strategien zu entwickeln, welche die Radikalisierung frühzeitig erkennen und verhindern sollen. Effektive Prävention erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Polizei, Sozialarbeitern, Lehrern und Familien. Die Förderung von Aufklärungsprogrammen in Schulen und Gemeinden ist entscheidend, um Jugendliche über die Gefahren von Extremismus zu informieren und alternative Perspektiven zu bieten. Zudem setzen viele Länder auf die Deradikalisierung und Reintegration von jugendlichen Straftätern.

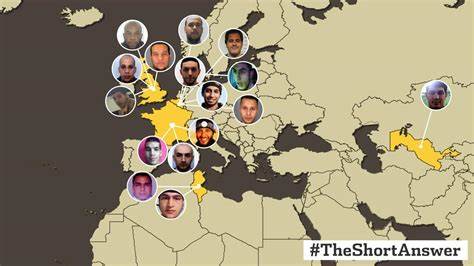

Spezialisierte Programme versuchen, die Motivationen und Denkweisen der Jugendlichen zu verstehen und ihnen Wege aus der Gewaltspirale aufzuzeigen. Dabei ist Empathie und Verständnis für die individuellen Hintergründe ebenso wichtig wie konsequente strafrechtliche Maßnahmen. Diese Balance ist entscheidend, um die Gesellschaft nachhaltig zu schützen und den Betroffenen eine Chance auf Wiedereingliederung zu bieten. Auch auf politischer Ebene wächst das Bewusstsein für die Notwendigkeit internationaler Kooperation. Der Austausch von Informationen und bewährten Praktiken zwischen den europäischen Staaten soll die Wirksamkeit der Präventionsbemühungen erhöhen.

Solche Kooperationen sind essenziell, um der grenzüberschreitenden Natur terroristischer Netzwerke gerecht zu werden und eine gemeinsame Sicherheitsstrategie zu entwickeln. Die Rolle der Digitalisierung und neuer Technologien kann nicht ignoriert werden. Während soziale Medien zur Verbreitung extremistischer Inhalte missbraucht werden, bieten digitale Werkzeuge auch Chancen zur Überwachung verdächtiger Aktivitäten und zur gezielten Information junger Nutzer. Die Herausforderung besteht darin, Freiheitsrechte und Datenschutz mit effektiver Prävention in Einklang zu bringen. Gesellschaftlich ist es unumgänglich, den Dialog über extremistische Tendenzen zu fördern und Stigmatisierung zu vermeiden.

Das offene Gespräch innerhalb von Familien, Schulen und Gemeinden kann helfen, Radikalisierung frühzeitig zu erkennen und Jugendliche in schwierigen Phasen zu unterstützen. Gemeinschaftliche Werte wie Toleranz und Demokratie sollten dabei ständig gelebt und vermittelt werden. Nicht zuletzt sind auch Medien und Journalisten gefragt, verantwortungsvoll und differenziert über das Thema zu berichten. Sensationsgier kann Vorurteile verstärken und die Spaltung der Gesellschaft weiter vertiefen. Stattdessen sollten Beiträge zur Sensibilisierung beitragen, komplexe Zusammenhänge verständlich machen und Lösungsansätze aufzeigen.

Die wachsende Bedrohung durch jugendliche Terroristen verlangt von Europa einen ganzheitlichen Ansatz, der Prävention, Deradikalisierung und internationale Zusammenarbeit verbindet. Nur durch ein tiefes Verständnis der Ursachen und einen engagierten Umgang kann es gelingen, die Jugend vor extremistischer Einflussnahme zu schützen und die Sicherheit der Gesellschaft zu gewährleisten. Die Herausforderungen sind groß, doch die Zukunft Europas hängt wesentlich davon ab, wie entschlossen und nachhaltig diese Aufgaben angegangen werden.