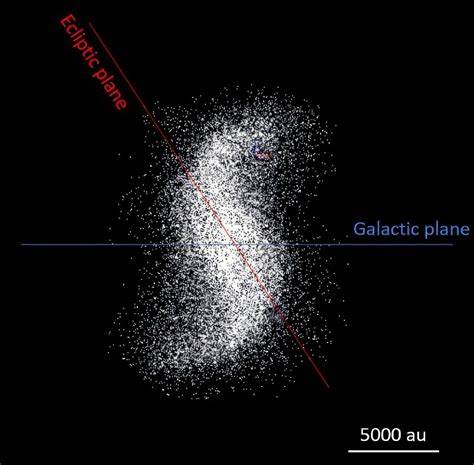

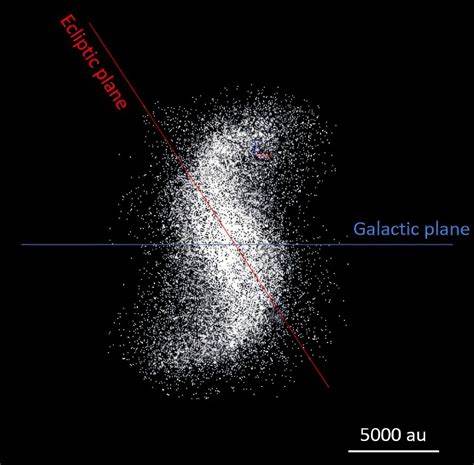

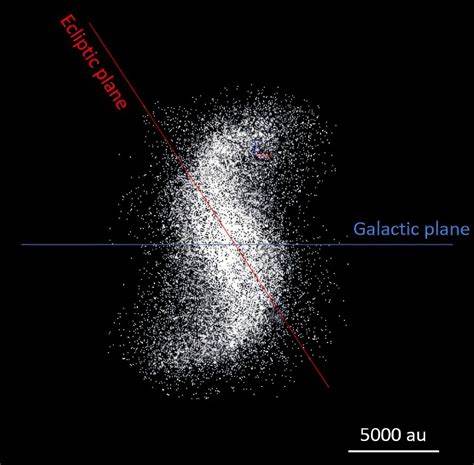

Die Oortsche Wolke, benannt nach dem niederländischen Astronomen Jan Oort, der ihre Existenz im Jahr 1950 erstmals theoretisch postulierte, ist eine scheinbar endlose Sphäre aus eisigen Kleinobjekten, die unser Sonnensystem umgibt. Diese Region, die weit jenseits der Umlaufbahnen der Planeten liegt, gilt als Ursprung von langperiodischen Kometen, die das innere Sonnensystem gelegentlich besuchen. Obwohl die äußere Oortsche Wolke extrem schwer zu erforschen und zu beobachten ist, da sie sich bis zu einer Entfernung von etwa 50.000 Astronomischen Einheiten (AE) erstreckt, konzentrieren sich moderne Studien zunehmend auf die innere Oortsche Wolke, die sich näher an der Sonne befindet und eine wesentliche Rolle beim Verständnis der Dynamik kleiner Himmelskörper spielt. Eine der jüngsten und aufregendsten Entdeckungen in der Erforschung dieser Region ist die Beobachtung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke, die das herkömmliche Bild dieser fernen Himmelskörper revolutioniert und mögliche Auswirkungen auf Theorien zur Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems hat.

Die innere Oortsche Wolke, manchmal auch als Hills-Wolke bezeichnet, liegt ungefähr zwischen 2.000 und 20.000 AE von der Sonne entfernt. Bis vor Kurzem wurde diese Region als relativ homogen und diffus betrachtet. Die Erkenntnis, dass sich darin eine Spiralstruktur ausgebildet hat, wirft Fragen darüber auf, welche Kräfte und Einflüsse diese Anordnung hervorgerufen haben.

Spiralstrukturen sind im Kosmos nichts Ungewöhnliches – Galaxien zeigen oft solche Muster, und diese entstehen häufig durch gravitative Wechselwirkungen und dynamische Prozesse. Im Kontext der inneren Oortschen Wolke können Ähnlichkeiten zu solchen Prozessen vorliegen, wenngleich die maßgeblichen Mechanismen natürlich anders und speziell an die Gegebenheiten unseres Sonnensystems angepasst sind.Die Ursache für die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke hängt vermutlich mit den gravitativen Einflüssen sowohl der großen Planeten des Sonnensystems als auch von nahen Sternvorbeiflügen zusammen. Als unser Sonnensystem seinen Weg durch die Milchstraße zieht, kommt es gelegentlich zu Begegnungen mit anderen Sternen, deren Schwerkraft die kleinen, losgelösten Objekte in der Oortschen Wolke beeinflusst und neu anordnet. Solche Störungen könnten spiralartige Muster formen, indem sie die Bahn der Himmelskörper systematisch verschieben.

Auch die galaktische Gezeitenkraft, die das Sonnensystem durch seine Bewegung in der galaktischen Scheibe erfährt, kann eine Rolle beim Herausbilden dieser Spirale spielen.Die Entdeckung wurde durch hochauflösende Simulationen und Beobachtungen unterstützt, die mithilfe moderner astronomischer Techniken durchgeführt wurden. Obwohl direkte Beobachtungen der Oortschen Wolke aufgrund ihrer enormen Entfernung und der geringen Größe der Objekte eine Herausforderung darstellen, können Forscher Rückschlüsse auf die Struktur durch die Auswertung der Bahnen von langperiodischen Kometen und durch numerische Modelle ziehen. Hiermit konnten sie Muster in der Verteilung von Objekten finden, die auf eine mehr oder weniger geordnete Rotation und Spiralbildung verweisen.Das Verständnis einer solchen Spiralstruktur hat weitreichende Konsequenzen für unsere Sicht auf die Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems.

Wenn sich nämlich die kleinen Körper in der inneren Oortschen Wolke in einem Spiralmuster anordnen, spricht dies dafür, dass die Ursprungssituation der Planetesimale und Kometen komplexer ist als bisher angenommen. Es könnte bedeuten, dass äußere Einflüsse wie zufällige Sternvorbeiflüge oder galaktische Bewegungen große Auswirkungen darauf haben, wie sich diese kleinen Objekte langfristig verteilen und wie viele davon schlussendlich als Kometen in den inneren Bereich des Sonnensystems gelangen.Ebenso eröffnet die Spiralstruktur neues Verständnis hinsichtlich der Rolle, die die gravitative Wechselwirkung zwischen Planeten und kleinen Objekten spielt. Die Gasriesen Jupiter und Saturn gelten beispielsweise als die wichtigsten Akteure, wenn es darum geht, Kometen in Richtung Sonne zu lenken oder auch zu verschieben. Dieses spannende Szenario bietet außerdem Potenzial für die Erklärung von beobachteten Anomalien in den Bahnen einiger entfernter transneptunischer Objekte und könnte sogar Hinweise auf die Existenz bislang unentdeckter Himmelskörper liefern, wie etwa den hypothetischen neunten Planeten, der in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wurde.

Darüber hinaus könnte das Vorhandensein einer solchen Spirale in der inneren Oortsche Wolke auch Auswirkungen auf unser Verständnis der häufigkeit von Kometeneinschlägen auf der Erde und anderen Planeten bieten. Kometen, die aus besonderen Zonen der Oortschen Wolke stammen, könnten durch spiralgeordnete Bahnen bedeutende Periodizitäten und Häufigkeitsmuster aufweisen, die in ferner Zukunft noch besser erforscht werden können. Das würde einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Leben auf der Erde und zur Risikoabschätzung bei potentiellen zukünftigen Einschlägen leisten.Die Forschung zu spiralförmigen Strukturen in der inneren Oortschen Wolke repräsentiert einen Schnittpunkt zahlreicher Disziplinen, von der Planetenwissenschaft über die Dynamik der Himmelskörper bis hin zur galaktischen Astronomie. Auch neue Technologien in den Bereichen der Beobachtung und Simulation spielen eine zentrale Rolle, da sie es ermöglichen, selbst kleinste und weit entfernte Objekte zu analysieren und Muster in ihrer Verteilung aufzudecken.