In der heutigen digitalisierten Welt sind CPUs - die Central Processing Units - das Herzstück nahezu aller elektronischen Geräte. Von Smartphones über Computer bis hin zu Autos und Maschinen stecken sie in einer Vielzahl von Geräten und ermöglichen die digitale Verarbeitung und Steuerung. Doch was wäre, wenn die Menschheit plötzlich vergessen würde, wie man CPUs herstellt? Dieses gedankliche Experiment eröffnet ein faszinierendes Bild über die Abhängigkeit unserer Gesellschaft von dieser Schlüsseltechnologie und zeigt auf, welche Folgen ein Verlust dieses Wissens für die gesamte Menschheit hätte. Das Wissen zur Herstellung von CPUs ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung, Entwicklung und eines komplexen Zusammenspiels von Fachwissen aus verschiedenen Disziplinen wie Physik, Materialwissenschaften, Elektrotechnik und Informatik. Dieses Wissen ist hoch spezialisiert und an wenigen Industriezweigen konzentriert.

Die Produktion selbst basiert auf extrem präzisen Fertigungsprozessen in Reinräumen, mit hochentwickelten Maschinen und Materialien, die nicht einfach zu reproduzieren sind. Vergessen wir dieses Wissen oder verlieren wesentliche Teile davon, steht die technisch-wissenschaftliche Welt vor einer enormen Herausforderung. Das unmittelbare Ergebnis eines Vergessens der CPU-Herstellung wäre eine drastische Störung der Elektronikindustrie. Computer, Smartphones, Server und zahlreiche andere technologische Geräte könnten nicht mehr mit neuen Prozessoren versorgt werden. Obwohl einige bestehende Geräte eine Zeit lang weiterlaufen könnten, würden sie früher oder später ausfallen oder veralten, da Reparaturen oder Ersatzteile nicht verfügbar wären.

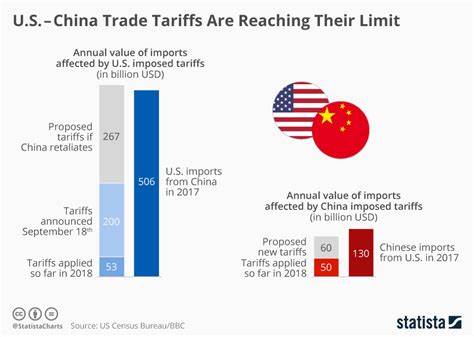

Dies würde eine massive Verlangsamung bei der Entwicklung neuer Technologien bewirken und Innovationen behindern. Die Auswirkungen wären längst nicht nur technischer Natur. Die Wirtschaft wäre in hohem Maße betroffen, denn viele Industrien sind auf kontinuierliche Innovation und Produktion im Bereich moderner Elektronik angewiesen. Digitale Infrastrukturen wie das Internet, Telekommunikationsnetze und Datenzentren würden in ihrer Leistungsfähigkeit zurückgehen. Unternehmen, die auf Softwarelösungen, Cloud-Computing und künstliche Intelligenz bauen, kämen mit der eingeschränkten Rechnerleistung an ihre Grenzen.

In einem weiteren Schritt wären auch alltägliche Anwendungen betroffen. Ohne moderne Prozessoren könnten viele Haushaltsgeräte, Fahrzeuge und medizinische Geräte nicht mehr funktionieren oder zumindest nicht mehr auf neuestem Stand gehalten werden. Das bedeutet, dass elektromedizinische Geräte, Diagnosemaschinen und Lebensretter auf Technik, die immer präziser, schneller und effizienter werden muss, auf der Strecke bleiben würden. Die Gesundheitsversorgung würde dadurch möglicherweise erheblich beeinträchtigt. Auch im Bereich der Wissenschaft würde der Verlust dieses Wissens zu einem Rückschlag führen.

Forschungsprojekte, die auf Hochleistungsrechner angewiesen sind, etwa in den Bereichen Klimaforschung, Genetik, Teilchenphysik oder Weltraumforschung, könnten eingeschränkt werden oder gar zum Erliegen kommen. Der technologische Fortschritt wäre gebremst, möglicherweise für Jahrzehnte. Gesellschaftlich betrachtet stellt sich die Frage, wie Menschen und Unternehmen auf einen derart fundamentalen Wissensverlust reagieren würden. Wiederholtes Lernen und Erforschen wären notwendig, um die CPU-Herstellung neu zu entwickeln. Dies würde wiederum erhebliche Ressourcen und Zeit erfordern.

Bildungssysteme müssten sich neu ausrichten und Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten zusammenbringen. In einer Zeit der Globalisierung, in der Technologie einen erheblichen Anteil am Wohlstand hat, könnte ein solcher Rückschlag zu regionalen Ungleichheiten führen, mit Gewinnern und Verlierern in der vernetzten Weltgesellschaft. Darüber hinaus involviert die Produktion von CPUs lange Lieferketten und ist auf seltene Materialien angewiesen, deren Abbau und Verarbeitung gut organisiert sein muss. Wenn neben dem Wissen auch der Zugang zu diesen Ressourcen beeinträchtigt wird, wird die Neubeschaffung noch schwieriger. Das Bewusstsein für nachhaltige Ressourcennutzung könnte dadurch wachgerufen werden, doch der Weg zurück zu funktionalen CPUs wäre lang und steinig.

Ein interessantes Szenario ist auch, wie alternative Technologien sich in einem solchen Fall entwickeln könnten. Würde der Verlust der CPU-Herstellung das Zeitalter der klassischen Computer-Technik beenden, könnten neue Rechenarchitekturen oder sogar unerwartete technologische Durchbrüche entstehen. Alte oder vergessene Technologien, wie mechanische Rechner oder andere nicht-elektronische Systeme, könnten eine Renaissance erleben, zumindest als Übergangslösung. Nicht zuletzt stellt sich die moralische und philosophische Frage, wie fragil unser Wissen und unsere technologische Kultur sind. Trotz aller Errungenschaften ist unser technisches Know-how oft stark spezialisiert und kann bei Verlust schwer oder gar nicht ersetzt werden.

Das Szenario des Vergessens ist eine Mahnung, das vorhandene Wissen zu bewahren, zu dokumentieren und breit zugänglich zu machen, um zukünftigen Generationen entsprechende Grundlagen zu sichern. Insgesamt verdeutlicht der Gedanke, dass das Vergessen, wie man CPUs herstellt, nicht bloß ein technisches Problem ist, sondern ein komplexes gesellschaftliches und ökonomisches Phänomen mit weitreichenden Folgen. Diese Vorstellung regt dazu an, das eigene Verhältnis zu Technologie zu reflektieren, Veränderungen im globalen Wissensaustausch besser zu verstehen und die Widerstandskraft unserer digitalen Zivilisation zu stärken. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass Wissen eine zentrale Ressource ist, die geschützt und gepflegt werden muss – denn ohne sie gerät selbst die modernste Gesellschaft schnell an ihre Grenzen.