Im dynamischen und oft undurchsichtigen Umfeld von Startups reicht ein oberflächliches „Das klingt gut“ häufig nicht aus, um den echten Wert einer Geschäftsidee zu erkennen. Gründer wissen, dass viele potenzielle Kunden heutzutage höflich zustimmen, ohne tatsächlich Kaufabsichten zu haben. Wie kann man also hinter diese Masken blicken, um tiefere Wahrheiten über den Markt zu entdecken? Die sogenannte konvergente Theorie, geprägt durch Gedankenexperimente aus der Physik, bietet hierfür interessante Parallelen und Einsichten. Die Gründerreise gleicht häufig der Komplexität von chaotischen physikalischen Systemen – auf den ersten Blick undurchschaubar, widersprüchlich und schwer zu fassen. Ein ikonisches Beispiel liefert die Strömungsmechanik an einem Harrier-Kampfflugzeug.

Die Luftströmung um das Flugzeug ist hochkomplex und chaotisch, beeinflusst von unzähligen Faktoren, die teilweise kein Supercomputer exakt simulieren kann. Dennoch kann der Luftwiderstand, also die Kraft, die dem Flugzeug entgegenwirkt, überraschend einfach durch eine quadratische Funktion der Geschwindigkeit angenähert werden. Diese Vereinfachung wirkt fast wie ein „Gesetz“, das Ordnung ins Chaos bringt. Doch diese vermeintliche Einfachheit täuscht. Beim genaueren Hinsehen bricht diese Annahme in anderen Situationen zusammen: In sehr langsamen oder sehr schnellen Flugprofilen passt die Formel nicht mehr.

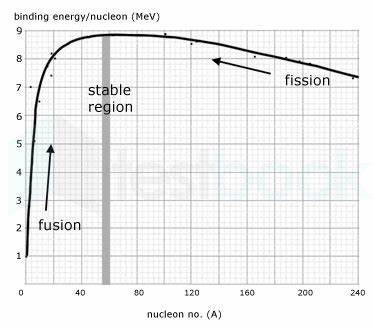

Selbst minimale Veränderungen an der Flügelstruktur ändern den Luftwiderstand drastisch. So handelt es sich bei dem „Gesetz“ eher um eine zufällige Übereinstimmung als um eine universelle Wahrheit. Die zugrundeliegenden Kräfte sind so tief und facettenreich, dass einfache Formeln sie nicht vollständig beschreiben können. Der Kontrast dazu ist das kraftvolle und grundlegende physikalische Prinzip der Energieerhaltung. Dieses Gesetz besagt, dass die Gesamtenergie in einem geschlossenen System konstant bleibt, sie wandelt sich lediglich von einer Form in eine andere um.

Experimente mit einer Kugel, die auf einer Rampe rollt, selbst in Vakuum und komplexen Rampenkonstruktionen, bestätigen dieses Prinzip mit verblüffender Genauigkeit immer wieder aufs Neue. Sogar scheinbare „Verluste“ durch Reibung erklären sich letztlich durch Umwandlung in Wärmeenergie. Dieses Gesetz ist nicht nur beständig, es konnte sogar neue Formen von Energie vorhersagen. Was haben diese physikalischen Erkenntnisse nun mit Startups und der Suche nach der Wahrheit zu tun? Ganz einfach: Ähnlich wie in der Physik zeigt sich bei Geschäftsideen, ob eine Idee tragfähig und grundlegend ist, wenn verschiedene Stimmen, Datenpunkte und Kundenmeinungen konvergieren oder divergieren. Bei der Validierung einer innovativen Geschäftsidee stößt man in der Praxis oft auf widersprüchliche Kundenfeedbacks.

So berichtete ein Gründer, dass alle potenziellen Kunden auf den ersten Blick große Zustimmung signalisierten und sagten: „Das ist eine tolle Idee, mach das!“ Doch je tiefer der Gründer in die Gespräche eintauchte, desto mehr zeigten sich extreme Unterschiede in den Vorstellungen von Zielgruppe, Preisgestaltung und Anwendung der Produktidee. Ein Teil empfahl, auf Großkunden zu setzen und hohe Preise zu verlangen, ein anderer plädierte für ein Freemium-Modell mit niedrigen Einstiegspreisen. Wieder andere wollten das Produkt für verschiedene Anwendungsbereiche positioniert sehen, die nicht miteinander kompatibel waren. Das Ergebnis war eine uneinheitliche, zerstreute Sammlung von Meinungen, die sich nicht in eine klare Richtung ordnen ließen. Dieses Bild entspricht der „divergenten“ Situation, in der verschiedene Datenpunkte auseinanderdriften, anstatt sich auf eine gemeinsame Wahrheit zuzubewegen.

Ähnlich der ungenauen Luftwiderstandsformel, die nur in einem begrenzten Kontext funktioniert, fehlte hier eine fundamentale, tragfähige Grundlage für den Geschäftserfolg. Demgegenüber stand ein anderes Projekt, bei dem die Kundenbefragungen eine ganz andere Dynamik offenbarten. Je mehr man sprach, desto klarer wurde das Bild: Ein starker gemeinsamer Konsens über das geschilderte Problem, die Akzeptanz der angebotenen Lösung und die Bereitschaft, einen bestimmten Preis zu zahlen, kristallisierte sich heraus. Die Antworten verschiedener Kundengruppen näherten sich einander an – sie konvergierten. Dieses Muster einer konvergenten Erkenntnis erinnert an das Prinzip der Energieerhaltung – es funktioniert universell, wird durch vielfältige Tests bestätigt und erlaubt verlässliche Vorhersagen.

Bei einem Startup bedeutet dies, dass die Geschäftsidee auf einer fundamentalen Marktbedürftigkeit basiert, die nicht nur oberflächlich Zustimmung erhält, sondern tiefe Relevanz aufweist und klare Indikatoren für zukünftigen Erfolg liefert. Die Unterscheidung zwischen Divergenz und Konvergenz ist in der Startup-Welt von immenser Bedeutung. Gründer sollten sich nicht von anfänglicher Höflichkeit oder wohlklingenden Komplimenten blenden lassen. Stattdessen ist es essenziell, kritisch zu hinterfragen, ob sich aus verschiedenen Perspektiven eine einheitliche Wahrheit ableiten lässt – ob ein klarer Kern aus Kundenbedürfnissen und Zahlungsbereitschaft erkennbar ist, der über den Zufall hinaus Bestand hat. Diese konvergente Sichtweise hilft auch, die eigene subjektive Wahrnehmung zu hinterfragen.

Gründer sind oft gefangen im Wunschdenken und selektieren unbewusst die positiven Rückmeldungen heraus, die ihre Vorstellungen bestätigen. Diese kognitive Verzerrung kann zu massiven Fehlinvestitionen von Zeit, Geld und Energie führen. Ein ehrlicher, kritischer Dialog mit der Realität, der die Tendenz zur Konvergenz oder Divergenz von Feedback analysiert, schafft hier Abhilfe. Es gibt keineswegs eine feste Checkliste, mit der man sichere Erfolgsentscheidungen treffen kann. Doch die Orientierung an der konvergenten Theorie bietet eine hilfreiche Metapher und Methodik, um unter Unsicherheit Klarheit zu gewinnen.

Wenn Kundenrückmeldungen, Marktdaten und eigene Beobachtungen auf einen gemeinsamen Nenner kommen, verweist dies auf eine belastbare Wahrheit – eine Idee, die über den Moment hinaus Bestand hat. Während sich viele Geschäftsideen in einem Nebel aus widersprüchlichen Signalen verlieren, zeigt die konvergente Theorie Wege auf, diesen Nebel zumindest teilweise zu lichten. Indem Gründer nach wiederkehrenden Mustern und einem gemeinsamen Mittelpunkt in vielfältigen Daten suchen, erkennen sie frühzeitig, ob ihre Idee tragfähig ist oder ob es Zeit ist, Kurskorrekturen vorzunehmen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Suche nach Wahrheit für Startups kein linearer Prozess ist, sondern ein Spiel zwischen Chaos und Ordnung, zwischen scheinbaren Zufällen und tiefen Prinzipien. Die Physik liefert hier eine inspirierende Analogie, die zeigt, wie aus komplexen, widersprüchlichen Beobachtungen nach und nach stabile Gesetze entstehen können.

Auf die Gründerwelt übertragen bedeutet das, dass der Schlüssel im Erkennen von Konvergenz liegt – der Fähigkeit, aus dem Dunkel der Unsicherheit eine klare, verlässliche Wahrheit herauszufiltern. Diese Erkenntnis ermutigt Gründer, sich ihrem Feedback unvoreingenommen zu nähern, die eigenen Biases offen zu legen und mutig auf die Realität zu schauen, auch wenn sie unbequem ist. Letztlich ist die ehrliche Reflexion und die Bereitschaft, das eigene Konzept kritisch zu hinterfragen, der sicherste Weg, die teuren Irrtümer zu vermeiden und letztlich eine Erfolgsgeschichte zu schreiben. Die konvergente Theorie der Wahrheitssuche ist somit nicht nur ein faszinierendes Gedankenexperiment, sondern ein praxisnaher Leitfaden für alle, die im Nebel der Unsicherheit den richtigen Weg ins Licht finden wollen.