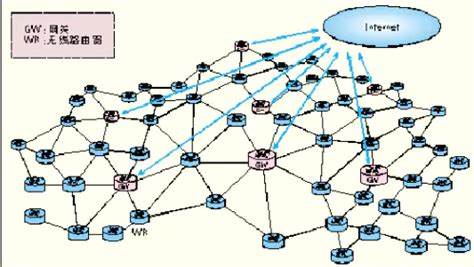

Das moderne Mesh Network Lab ist eine wegweisende Open-Source-Plattform, die speziell zur Emulation großer mobiler Ad-hoc-Netzwerke (MANETs) entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Forschern, Entwicklern und Netzwerkexperten, umfangreiche Tests mit verschiedenen Routingprotokollen durchzuführen – und das ganz bequem in einer virtuellen Umgebung auf herkömmlicher Linux-Hardware. Dabei beschränkt sich das Tool nicht auf einzelne Protokolle, sondern unterstützt eine breite Palette von Lösungen wie Babel, Batman-adv, OLSR (sowohl Version 1 als auch 2), BMX6, BMX7, Yggdrasil und CJDNS. Durch diese Vielfalt lassen sich komplexe Netzwerkstrukturen realistisch nachbilden und die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Protokolle unter verschiedensten Bedingungen erforschen. Das Herzstück von Mesh Network Lab ist die Nutzung von Linux-Netzwerk-Namespaces.

Jeder virtuelle Knoten im simulierten Netzwerk wird als eigener Namespace abgegrenzt – was die Simulation einer großen Anzahl von Knoten auf einem einzigen Host-System erleichtert und gleichzeitig realistische Betriebsbedingungen schafft. Ergänzend kommen virtuelle Netzwerkswitches zum Einsatz, die die Verbindungen der Knoten realistisch abbilden. Dies erlaubt es, sogar Hunderte oder sogar über 2000 Knoten zu simulieren, wobei die Performance des Hostsystems und die Komplexität der Verbindungslasten die Grenzen definieren. Ein besonders hervorzuhebendes Merkmal ist die Unterstützung von Eigenschaften wie Bandbreite, Paketverlust, Latenzzeiten und Mobilität. Mithilfe von Linux Traffic Control lassen sich linkspezifische Parameter konfigurieren, um realistische Netzwerkszenarien abzubilden.

Die Mobilität der Knoten wird ebenfalls realistisch berücksichtigt und kann durch vordefinierte Topologie- und Mobilitätsprofile in JSON-Dateien gesteuert werden. Dies ist essenziell für die Evaluation von Ad-hoc-Routingprotokollen, die sich dynamisch an wechselnde Netzwerkbedingungen anpassen müssen. Die Bedienung des Mesh Network Lab erfolgt vollständig über die Kommandozeile, was es besonders für automatisierte Testreihen und die Einbindung in Continuous Integration Prozesse prädestiniert. Einfache Skripte ermöglichen das Erstellen von Netzwerktopologien, das Starten und Stoppen von Routingprotokollen in allen Knoten sowie das Sammeln von Netzwerkstatistiken wie Ping-Ergebnissen und Traffic-Daten. Es gibt sogar eine Sammlung vorgefertigter Benchmarks mit automatischer Ergebnisgrafikerstellung, was den Einstieg deutlich erleichtert.

Die Integration weit verbreiteter Routingprotokolle macht das Mesh Network Lab zu einem vielseitigen Werkzeug. Das Babel-Protokoll ist bekannt für seine Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit in heterogenen Netzwerken. Batman-adv bietet optimierte Layer-2-Meshlink-Technologien, besonders im drahtlosen Bereich, während die OLSR-Familie klassische, auf Link-State basierende Routing-Algorithmen repräsentiert. BMX bringt eine interessante Alternative für Meshnetzwerke mit selbstorganisierenden Eigenschaften mit, und Yggdrasil hebt sich durch globale Verschlüsselung und Adressierung hervor. CJDNS wiederum ist ein auf Kryptografie gegründeter IPv6-Overlay, der eine sichere Ad-hoc-Verbindung ermöglicht.

Nutzer profitieren auch von der Möglichkeit, das Emulationssystem verteilt auf mehrere Rechner anzuwenden. Dies hilft, die Ressourcenauslastung großer Szenarien besser zu verteilen und erlaubt noch umfangreichere Tests. Die Voraussetzung dafür ist lediglich eine passwortlose SSH-Verbindung zu den beteiligten Hosts, was administrativ schnell einzurichten ist. Ein besonderer Vorteil des Mesh Network Lab ist die Verwendung realer Protokollimplementierungen, ohne dass deren Quellcode verändert werden muss. Damit wird sichergestellt, dass die Ergebnisse praxisnah und direkt auf reale Netzwerke übertragbar sind.

Dieser Unterschied zu vielen herkömmlichen Netzwerksimulatoren, die oft modifizierte Versionen von Protokollen verwenden, ist für die Evaluierung vorhandener Routingansätze ein gewichtiger Pluspunkt. Auch im Bereich Fehleranalyse und Debugging leisten die umfassenden Möglichkeiten des Tools wertvolle Dienste. Die Netzwerknamenräume isolieren Prozesse sauber, wodurch Reproduzierbarkeit erhöht und Fehlerquellen gezielt identifiziert werden können. Die experimentellen Aussichten werden dadurch wesentlich verbessert. Im Bereich der Konnektivität verfolgt das Mesh Network Lab ein interessantes Modell, das drahtlose Broadcasts simuliert.

So wird jede von einem Knoten gesendete Nachricht von allen direkten Nachbarn empfangen, unabhängig von der jeweiligen Art der Übertragung (Ethernet oder IP, Broadcast oder Unicast). Dieses Verhalten spiegelt die Realität von drahtlosen Meshnetzwerken sehr gut wider und ermöglicht so realistische Testfälle. Die umfangreiche Dokumentation und die Skriptsammlungen erleichtern Einsteigern die Nutzung des Systems. Es gibt vordefinierte Topologie-Dateien für häufige Anordnungen wie Gitter, Linien, Schleifen oder Bäume, die schnell an individuelle Testfälle angepasst werden können. Darüber hinaus kann durch benutzerdefinierte JSON-Definitionen jede beliebige komplexe Netzwerkstruktur erzeugt werden – von simplen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen bis hin zu hochkomplexen mehrstufigen Meshes.

Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, einzelne virtuelle Knoten durch virtuelle Netzwerkinterfaces mit dem Internet zu verbinden. Damit lassen sich hybride Szenarien testen, in denen Meshnetzwerke mit klassischen IP-Netzen interagieren. Dieses Feature ist gerade für Forschungsprojekte im Bereich IoT und Smart Cities besonders interessant, da reale Kommunikationsstrukturen teilweise noch immer auf zentralisierten Infrastrukturen aufbauen. Trotz seiner großen Vorteile und Flexibilität ist Mesh Network Lab auch mit einigen Herausforderungen verbunden. Die Notwendigkeit, als Root oder mit entsprechenden Rechten zu arbeiten, erfordert entsprechende Kenntnisse im Linux-Umfeld.

Die Performance hängt stark von der verfügbaren Hardware ab, wobei vor allem CPU-Leistung, Speicher und Netzwerk-I/O eine Rolle spielen. Für sehr große Szenarien empfiehlt sich daher eine verteilte Lösung. Zudem kann die reine Emulation von drahtlosen Übertragungen in ihrer Detailtiefe begrenzt sein, da keine physikalischen Layer simuliert werden. Deshalb eignet sich das Tool besonders für die Evaluierung von Routingverfahren und weniger für die physikalische Link-Analyse. Für alle, die sich intensiver mit dem Thema Meshnetzwerke beschäftigen wollen, bietet Mesh Network Lab eine einmalige Möglichkeit, reale Protokolle unter kontrollierten Bedingungen zu testen, die sonst nur mit teurer Hardware oder umfangreichen Feldversuchen möglich sind.

Die Kombination aus Open-Source-Verfügbarkeit, umfangreicher Protokollunterstützung und flexiblen Topologiemöglichkeiten hebt das Projekt deutlich von herkömmlichen Simulatoren ab. Darüber hinaus steht die aktive Community mit weiterführender Dokumentation, Tools und regelmäßigen Updates zur Verfügung, was den Einsatz als langfristiges Forschungs- und Entwicklungstool nachhaltig attraktiv macht. Im Gesamtbild ist Mesh Network Lab somit ein Muss für alle, die robuste, skalierbare und sichere Routingprotokolle für mobile Meshnetzwerke erforschen, testen oder weiterentwickeln möchten – seien es Ingenieure in der Industrie, Wissenschaftler an Universitäten oder ambitionierte Hobbyentwickler. Durch die Integration modernster Linux-Techniken setzt das Tool Maßstäbe in der realitätsnahen und effizienten Meshnetzwerk-Emulation. Die Zukunft mobiler und selbstorganisierender Kommunikationsnetze kann mit Hilfe solcher Lösungen wesentlich beschleunigt werden, da neue Protokolle schnell validiert und optimiert werden können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Mesh Network Lab eine innovative, leistungsfähige und flexible Umgebung für die Simulation von mobilen Ad-hoc-Netzwerken bereitstellt. Es verbindet die Vorteile realer Protokollimplementierungen mit einer virtuellen Infrastruktur und ermöglicht so eine praxisnahe Analyse verschiedenster Routingansätze. Wer sich mit Meshnetzwerken beschäftigt, sollte dieses Tool auf jeden Fall in seine Testlandschaft integrieren.