Die Rolle des Staates in der chinesischen Wirtschaft ist seit jeher ein zentrales Thema für Ökonomen, Politiker und Investoren weltweit. Die Entwicklung von staatlichem Eigentum und dessen Einfluss auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes spiegeln tiefgreifende Veränderungen in den Strategien der chinesischen Regierung im Umgang mit Staatsunternehmen wider. Die Frage, ob der Staat seine Beteiligungen zentralisiert oder dezentralisiert hält, ist nicht nur theoretisch relevant, sondern hat direkte Konsequenzen für die Produktivität und Rentabilität dieser Unternehmen. Eine bahnbrechende Studie aus dem Jahr 2022 untersucht mit modernsten Methoden die Eigentumsnetzwerke von über 40 Millionen Firmen in China von 1990 bis 2017. Das Ergebnis zeichnet ein komplexes Bild, in dem sowohl Dezentralisierung als auch indirekte Kontrolle durch staatliche Stellen angedeutet werden.

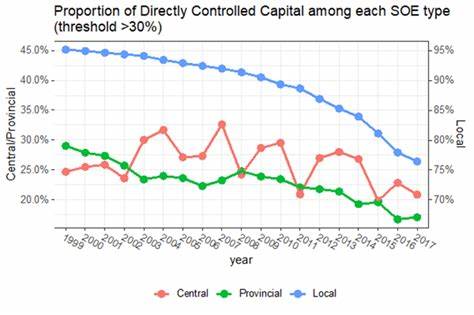

Dabei zeigt sich, dass die Menge des Kapitalanteils des Zentralstaates rückläufig ist, während gleichzeitig immer mehr Unternehmen im Besitz von Provinz- und Kommunalverwaltungen sind. Dieses Phänomen führt zu einer zunehmenden hierarchischen Entfernung zwischen den neuen staatsnahen Firmen und den zentralen Staatsbesitzern. Die Bedeutung dieser Entwicklung wird anhand eines praktischen Zusammenhangs illustriert: Der Ausbau des Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes hat offenbar den Aufbau solcher komplexen Eigentumsstrukturen begünstigt, möglicherweise durch verbesserte regionale Vernetzung und wirtschaftliche Integration. Ein zentraler Befund der Studie ist, dass Staatsunternehmen mit kleineren Beteiligungen seitens der Regierung und größerer hierarchischer Distanz zu zentralen wie auch lokalen Staatseigentümern tendenziell bessere betriebswirtschaftliche Ergebnisse erzielen. Sie weisen höhere Produktivität und Profitabilität auf als jene Unternehmen, die stärker zentral gebunden sind.

Diese Erkenntnis wirft ein neues Licht auf die Debatte um die Effektivität von staatlichem Einfluss und die Vorteile einer flexibleren, dezentraleren Steuerung von Staatsunternehmen. Bedeutend ist auch der methodische Ansatz der Studie, die nicht nur die direkten Beteiligungen, sondern umfangreiche und komplexe Eigentumsnetze analysiert und so ein realistischeres Bild der tatsächlichen staatlichen Kontrolle zeichnet. Dies zeigt, dass viele Firmen, die bisher als privat galten, tatsächlich teilweise staatlich kontrolliert werden, was die Messung und das Verständnis des chinesischen Staatssektors fundamental verändert. Die Entwicklung von Staatsbeteiligungen in China lässt sich somit nicht als einfache Tendenz hin zur Zentralisierung oder Dezentralisierung abbilden. Vielmehr ist das Bild durch zwei parallele Strömungen geprägt: Der Rückgang der direkten Kapitalbeteiligung des Zentralstaates auf der einen Seite und der Aufstieg von indirekter Kontrolle durch lokale Ebene und komplexe Beteiligungsnetzwerke auf der anderen.

Dieses Nebeneinander schafft ein hybrides Modell staatlichen Eigentums, das flexibel auf unterschiedliche wirtschaftliche und regionale Bedingungen reagiert. Die Auswirkungen auf die Politikgestaltung sind enorm. Einerseits müssen staatliche Akteure entscheiden, wie sie ihre Beteiligungen strukturieren, um möglichst effiziente Unternehmensführung zu gewährleisten. Andererseits gilt es, die politischen Ziele wie soziale Stabilität, regionale Entwicklung und Industriepolitik mit marktwirtschaftlichen Maximierungsprinzipien in Einklang zu bringen. Besonders relevant ist die Rolle der lokalen Regierungen, die durch ihre Beteiligungen häufig unmittelbaren Einfluss auf die Unternehmensleitung ausüben.

Dies führt zu einer Reihe von Herausforderungen und Chancen, da lokale Interessen oft von jenen des Zentralstaates abweichen können. Ein weiterer Aspekt ist die Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur, exemplarisch dargestellt am Ausbau der Hochgeschwindigkeitszüge. Diese Infrastrukturprojekte wirken als Katalysatoren für wirtschaftliche Integration und ermöglichen den Aufbau weit verzweigter Eigentumsstrukturen, die sowohl zur Dezentralisierung als auch zur indirekten zentralen Kontrolle beitragen können. Die Studie zeigt damit eindrucksvoll, wie infrastrukturelle Entwicklungen direkte Folgen auf die wirtschaftliche Organisation haben. Für internationale Investoren und Analysten bietet die Forschung wertvolle Einblicke, wie man den chinesischen Staatssektor interpretieren sollte.

Statt sich auf einfache Kategorien zu verlassen, ist es sinnvoller, die komplexen Eigentumsbeziehungen zu analysieren und deren Auswirkungen auf Unternehmensperformance zu verstehen. Ferner eröffnet diese neue Perspektive Wege zu besser informierten Anlage- und Kooperationsstrategien. Zusammenfassend ist die Evolution des staatlichen Eigentums in China seit den 1990er Jahren ein komplexer Prozess, der nicht linear verläuft. Die gleichzeitige Dezentralisierung des direkten Kapitals beim Zentralstaat und die Expansion indirekter Kontrollmechanismen durch Lokalregierungen und hierarchische Beteiligungsnetzwerke formen ein dynamisches und vielschichtiges System. Die Leistungsfähigkeit von Staatsunternehmen profitiert dabei von einer gewissen Distanz und geringeren direkten Einflussnahme, was die Bedeutung von Flexibilität und Autonomie betont.

Gleichzeitig bleibt der Staat, wenn auch oft indirekt, ein zentraler Akteur im Wirtschaftsgeschehen Chinas. Dieses Zusammenspiel von Zentralisierung und Dezentralisierung prägt die Zukunft der chinesischen Wirtschaft maßgeblich und liefert wichtige Erkenntnisse für die Gestaltung wirtschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen in einem der global wichtigsten Staaten.